在当今社会,越来越多的家庭开始关注婴幼儿早期教育的重要性,尤其是在培养孩子团队合作意识方面。0-1岁是儿童发展的关键阶段,虽然这个年龄段的孩子还无法完全理解“合作”的概念,但家庭环境的引导和互动方式却能为他们未来的社交能力奠定坚实基础。成功的家庭秘诀并非一蹴而就,而是通过日常细节的积累与科学方法的结合逐步实现的。

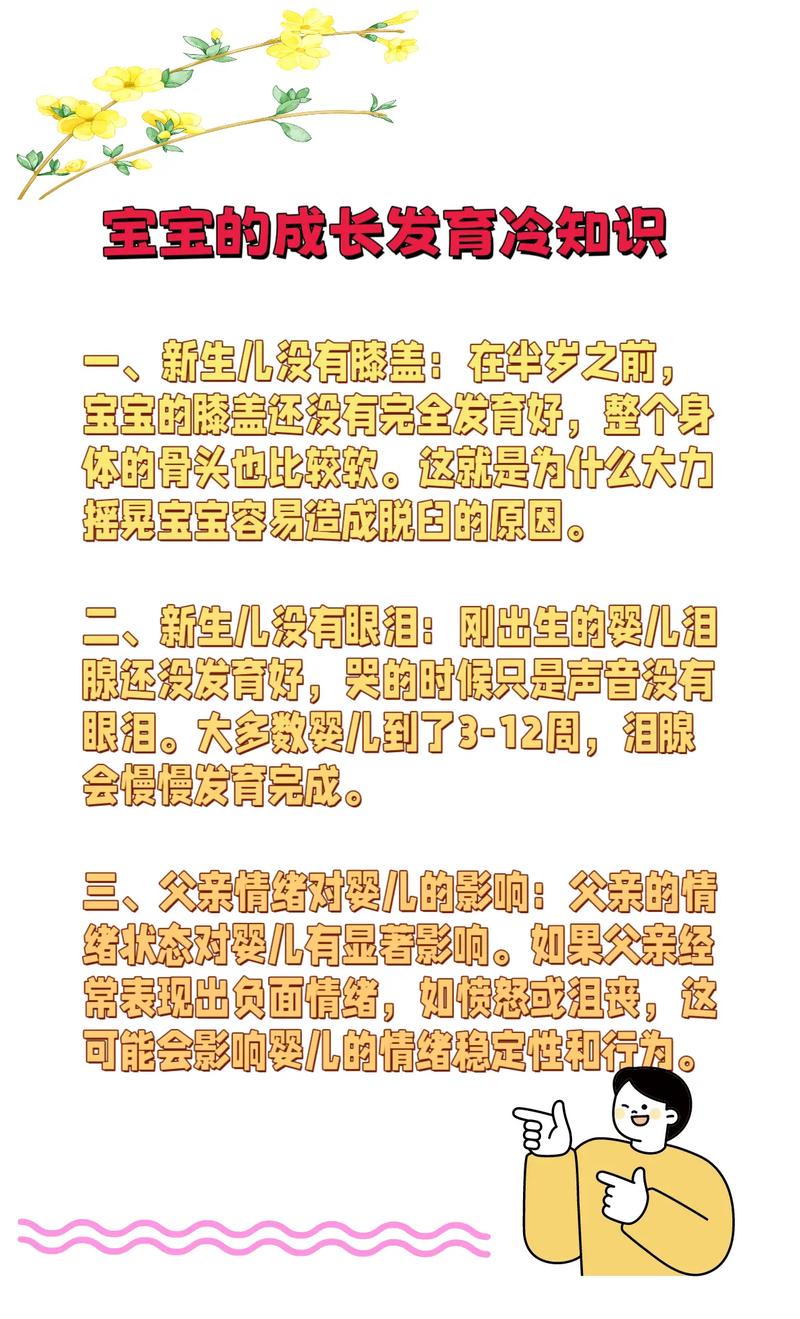

家庭氛围的营造是培养婴幼儿团队意识的基础。在这个阶段,孩子主要通过观察和模仿来学习。如果家庭成员之间表现出互助、分享和共同完成任务的行为,孩子会潜移默化地吸收这些社交信号。例如,父母可以在孩子面前一起完成简单的家务,如整理玩具或准备食物,并通过语言和动作强调“我们一起做”。这种重复性的行为模式会帮助婴儿初步建立“共同参与”的意识,尽管他们可能还无法用语言表达,但大脑中与社交相关的神经网络已经开始形成连接。

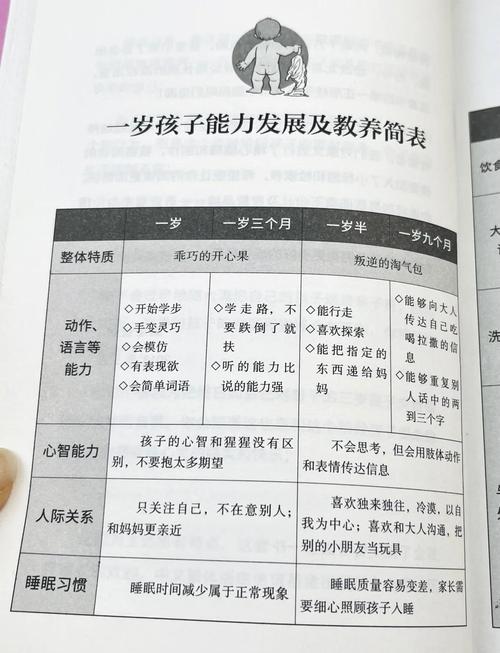

亲子互动游戏是培养合作能力的有效途径。针对0-1岁婴幼儿的特点,可以选择一些需要双方配合的简单活动。例如,家长与孩子共同推动一个球,或者一起完成一个简单的拼图(适合较大婴儿)。在这个过程中,父母应当用积极的语言和表情给予鼓励,如“宝宝真棒,我们一起做到了!”这种正向反馈不仅能增强亲子情感纽带,还能让孩子体验到合作的乐趣。值得注意的是,游戏的选择应符合孩子的发育阶段,过于复杂或超出能力范围的活动反而会带来挫败感。

第三,建立规律的日常生活节奏也有助于团队意识的培养。固定的进餐时间、睡觉时间和游戏时间可以帮助婴儿预测和理解家庭成员的共同行动。例如,每天固定的亲子阅读时间,让宝宝坐在父母中间一起看书,这种“三人小组”的形式本身就是一种简单的团队模式。通过这种规律性的共同活动,孩子会逐渐认识到自己是一个小集体中的一员,并开始学习等待、轮流等基本合作技能。

语言环境的塑造同样不可忽视。虽然0-1岁的孩子语言能力有限,但他们能够理解语调和基本指令。父母应该多使用“我们”而不是“我”和“你”,例如说“我们现在一起吃饭”,而不是“你要吃饭了”。这种语言习惯能够帮助孩子建立集体认同感。同时,当孩子表现出初步的合作行为,如将玩具递给父母时,应当立即给予明确的表扬,强化这种积极行为。

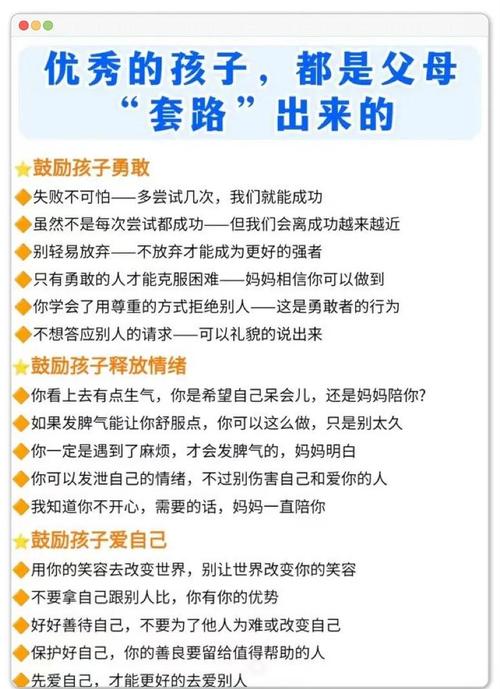

另一个重要方面是处理冲突的方式。即使在婴幼儿阶段,孩子也会表现出拒绝合作的行为,如不愿意分享玩具或拒绝参与活动。这时家长需要保持耐心,不要强迫,而是通过转移注意力或提供替代选择的方式来引导。例如,如果一个孩子不愿意放下手中的玩具,可以拿出另一个玩具说:“看,这个也会发出声音,我们一起玩这个好吗?”这种方式既尊重了孩子的自主性,又引导他们走向合作。

家长自身的情绪管理和团队协作示范至关重要。研究表明,父母之间的合作模式会直接影响孩子对人际关系的认知。如果父母能够展示出相互尊重、分工协作的家庭团队精神,孩子就更可能内化这种模式。同时,家长应该保持合理的期望值,理解0-1岁婴幼儿的合作行为是初步且不稳定的,重要的是培养兴趣和意识,而不是追求完美结果。

培养0-1岁儿童的团队合作能力是一个循序渐进的过程,需要家庭在氛围营造、互动方式、生活规律和语言环境等多方面协同努力。这些方法看似简单,但贵在坚持和一致性。通过科学引导和温暖陪伴,家庭可以为孩子打下良好的社交基础,使他们在未来的集体生活中更加自信和适应。每个孩子都是独特的,家长在实践过程中应当保持灵活性和耐心,根据孩子的个性特点调整方法,让合作意识的培养成为一个自然愉快的成长过程。