在婴幼儿发展研究领域,0-1岁儿童的行为表现常常被简单归类为个体本能反应,然而近年来的观察研究表明,即便是这一年龄段的婴儿,也可能展现出初级的互动与协作倾向。这种现象引发了发展心理学家与教育者的广泛兴趣,他们试图通过多种方法解读其背后的心理机制与社会认知基础。

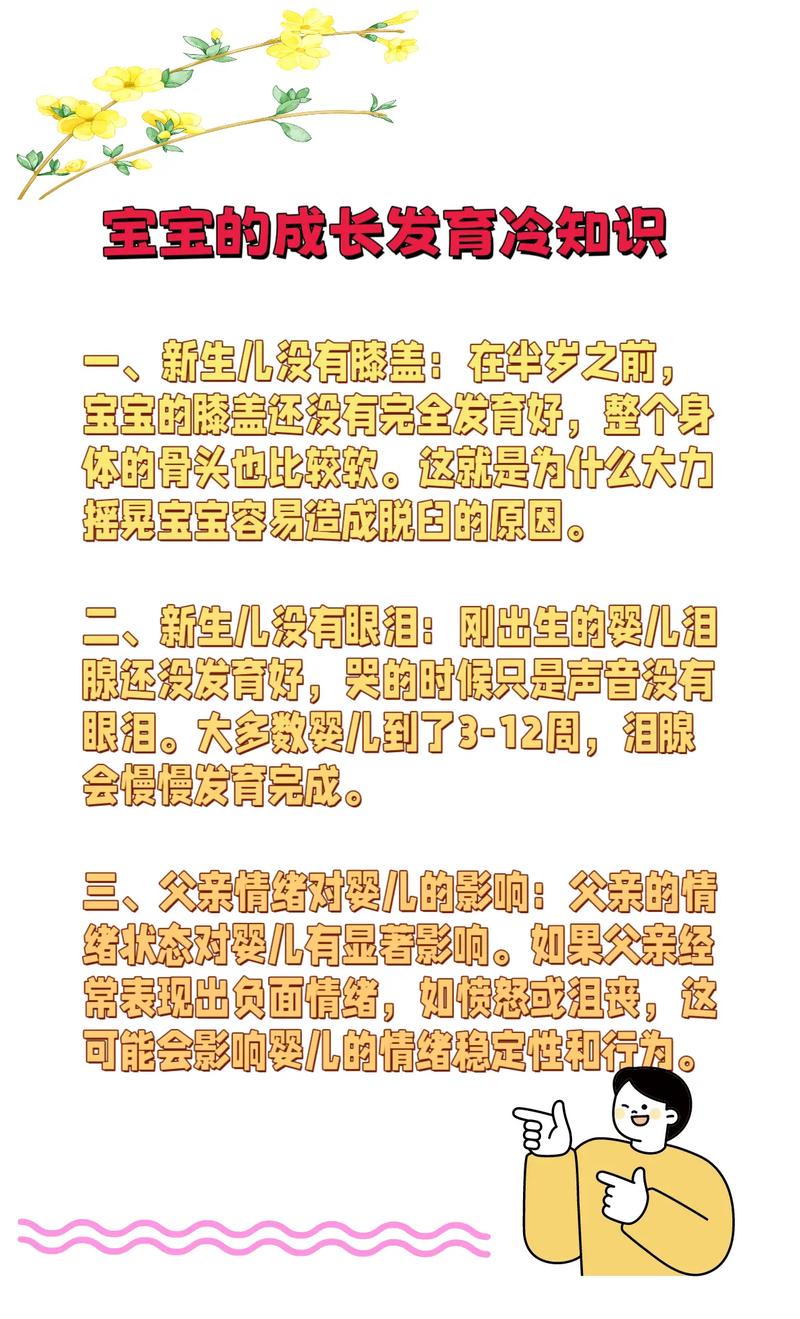

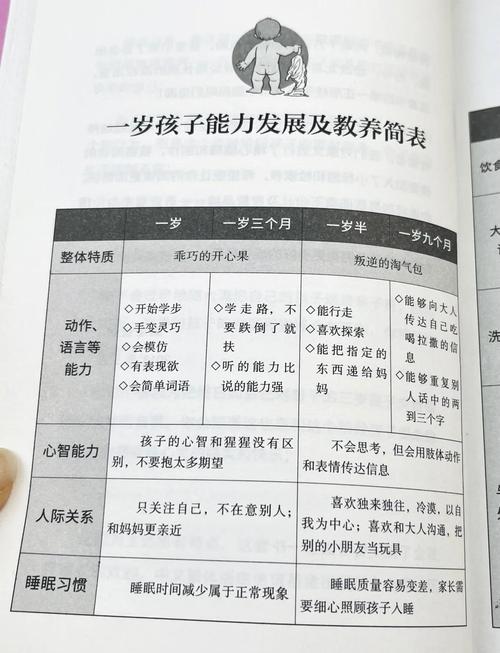

从发展心理学的角度来看,婴儿在出生后的第一年虽尚未具备成熟的语言与逻辑能力,却能够通过非言语方式实现初步的“合作行为”。例如,在共同注视、交替发声、动作模仿等情境中,婴儿与看护者或其他婴儿之间会形成某种响应与配合。这种互动并非严格意义上的团队合作,但可视为其萌芽形态。心理学家认为,这类行为可能源于人类天生的社会性本能,也与婴儿对他人行为意图的初步辨识能力有关。

研究这类现象所采用的方法具有明显的跨学科特点。观察法是最基础也最直接的研究手段。通过录像记录婴儿在日常环境中的互动细节,研究人员能够反复分析其表情、手势、声音回应等微行为,并尝试解读其协作意图。实验法也逐渐被应用,例如设计需要两名婴儿共同注意或先后动作才能触发声光反馈的装置,用以测试其是否具备初步的任务协调意识。一些研究者还采用纵向追踪方法,对同一批婴儿从6个月至12个月进行多次行为采样,以分析其合作行为随月龄发展的变化趋势。

神经科学方法的介入进一步丰富了该领域的研究维度。借助近红外光谱等技术,学者可非侵入性地检测婴儿在执行简单互动任务时的大脑活动模式,尤其关注与镜像神经元系统相关的脑区是否被激活。这类研究试图从神经机制层面解释婴儿为何能在尚未掌握语言的情况下,仍能对他人的行为产生共情与回应。

值得注意的是,婴儿的所谓“团队行为”与成人或年长儿童有本质区别。它并不依赖明确的共同目标或角色分工,而更多表现为一种反应式、情境式的协同。例如,一个婴儿发出声音,另一个婴儿转头并发出类似声音,这种“对话式”的回合制行为可被视为最原始的合作雏形。心理学家Vygotsky的社会文化理论认为,认知发展首先通过人际互动实现,之后才逐渐内化为个人心理机能。婴儿阶段的这类行为恰恰印证了人类从生命最初期就开始积累社会经验。

尽管目前的研究仍处于初步阶段,但已有证据表明,早期互动经验可能影响儿童后续社会能力的发展。那些经常处于积极回应环境中的婴儿,往往表现出更强的联合注意能力和情绪调节能力。因此,从实践角度而言,家长和教育者应充分重视婴儿期的社会互动环境营造,通过积极回应、模仿游戏和共同关注等活动,促进其社会认知能力的健康发展。

0-1岁儿童所表现出的协作倾向虽仍原始,却深刻反映了人类社会性的发展根源。通过多方法、多角度的科学探索,我们正逐步揭示婴儿如何在与世界的互动中建构起最初的社会认知图式。这一领域不仅拓展了发展心理学的边界,也为早期教育干预提供了有价值的理论依据。