随着现代教育理念的不断进步,越来越多的家长开始关注婴幼儿早期能力的培养。其中,团队合作能力作为一项重要的社会性技能,其培养应当从生命最初的阶段便开始渗透。尽管0-1岁的婴儿尚不具备明确的协作意识,但通过科学的引导和环境塑造,家长完全可以在日常生活中为其未来的团队素养奠定坚实基础。以下内容将从发展心理学与教育实践的角度,为家长提供一份系统而实用的指南。

需要明确的是,0-1岁婴儿的“团队合作”并非指传统意义上明确分工、共同完成任务的行为,而是指通过亲子互动、环境响应和社交启蒙,逐步建立婴儿对他人存在和互动的意识,进而形成早期的信任感、回应能力和共同注意力。这一阶段的培养核心在于“关系建立”与“互动体验”。

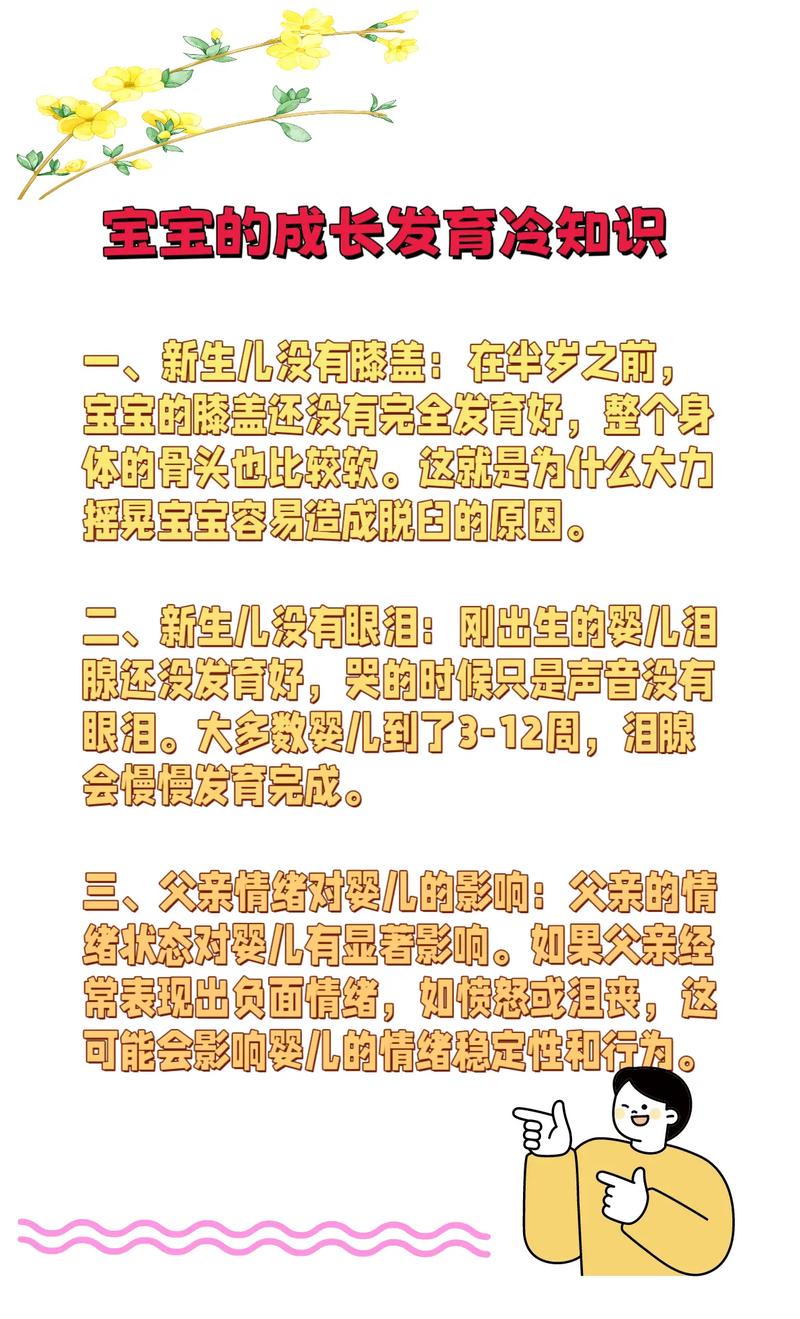

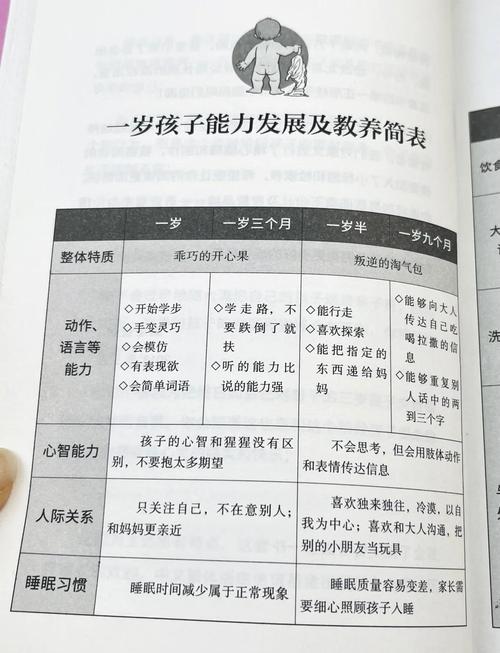

从出生至3个月,婴儿处于感官发展的关键期。家长可以通过高频次的面对面交流、轻柔的抚触和声音模仿来建立亲子纽带。例如,在喂奶或换尿布时保持眼神接触,用缓慢、清晰的语调与婴儿“对话”,即使婴儿只能以哭声或咕哝声回应,这种双向互动模式能够帮助其初步感知“自己”与“他人”之间的关联,这是团队意识的情感基石。

4-8个月的婴儿开始出现社会性微笑,并逐渐能够区分熟悉与陌生的面孔。在此阶段,家长可以引入简单的互动游戏,如“拍手游戏”“躲猫猫”等。这类活动具有明确的轮流特征:家长做一个动作,婴儿会以声音或动作回应,之后家长再次回应。这种结构化的互动模式实质上模拟了微型的“合作流程”,让婴儿体验到行为可以引发他人的反应,从而初步理解“互动规则”。

9-12个月时,婴儿的运动能力和认知水平显著提升,开始能够跟随他人的目光或手势指向,心理学上称为“共同注意力”。这是团队协作中至关重要的能力——能够关注同一对象或目标。家长可以在亲子阅读时指出图画中的物品,或在使用玩具时展示简单的合作行为,比如将积木递给婴儿并引导其放回指定位置。通过重复性的共同任务,婴儿逐渐体会到“我们一起在做某事”的雏形。

值得注意的是,团队合作的培养必须尊重婴儿的个体节奏。强迫互动或过度刺激可能引发焦虑情绪,反而阻碍其社会性发展。家长应密切观察婴儿的反应,在其表现出疲倦或不适时及时暂停,确保互动始终在愉悦的氛围中进行。

环境设计也极为重要。在安全的前提下,家长可适当安排婴儿参与家庭日常活动,例如用餐时让其坐在餐椅中观察家人交谈协作,或在外出时鼓励其与其他婴幼儿进行平行游戏(各玩各的但处于同一空间)。这些场景能够潜移默化地帮助婴儿熟悉群体环境的动态,理解社会行为的基本模式。

家长自身的行为示范同样不容忽视。婴儿是通过模仿学习的,如果家庭成员之间表现出互助、分享和礼貌的互动方式,婴儿也会逐渐吸收这些行为模式。例如,父母之间合作完成家务时,可以温柔地向婴儿解释:“爸爸递给我杯子,我把它放好,我们一起让家里更整洁。”即便婴儿无法理解语言,这种氛围和节奏仍会对其产生积极影响。

最后需要强调的是,0-1岁的培养重点不在于技能的速成,而在于信任感与安全感的建立。只有在婴儿确信需求会被及时回应、情绪会被接纳的前提下,他们才会敢于向外探索,进而愿意与他人互动。因此,及时的拥抱、耐心的回应和稳定的照料环境,是一切社会能力发展的根本。

婴儿团队合作能力的培养是一个浸润式、渐进式的过程。它要求家长具备敏锐的观察力、科学的引导方法和深厚的耐心。通过日常互动、游戏设计、环境营造和行为示范,家长能够有效帮助婴儿构建起最初的社会认知框架,为其未来融入集体、与他人协作打下坚实基础。每一个微笑的回应、每一次共同的注视,都是在为孩子的团队未来铺路。