在婴幼儿早期发展阶段,同伴关系的培养虽然常被忽视,却对孩子的社会性成长具有深远影响。0-1岁是儿童社会性发展的萌芽期,这一阶段的互动体验不仅为未来的社交能力打下基础,更在情感认知与行为模式形成中扮演关键角色。许多家长对如何科学引导婴幼儿的同伴互动存在困惑。本文将系统解析0-1岁儿童同伴关系培养的具体方法,结合分龄发展特点与实操技巧,为家长提供一份详实的指导。

首先需要明确的是,0-1岁婴幼儿的“同伴关系”与成人理解的社交存在本质差异。在这一阶段,婴儿尚未形成真正的同伴意识,其互动更多表现为平行游戏、观察模仿和简单回应。正是这些看似简单的行为,构成了社会性发展的基石。从神经科学角度看,婴儿大脑中的镜像神经元在此期间尤为活跃,使他们能够通过观察和模仿他人行为来学习社交信号,因此环境设置与成人引导显得尤为重要。

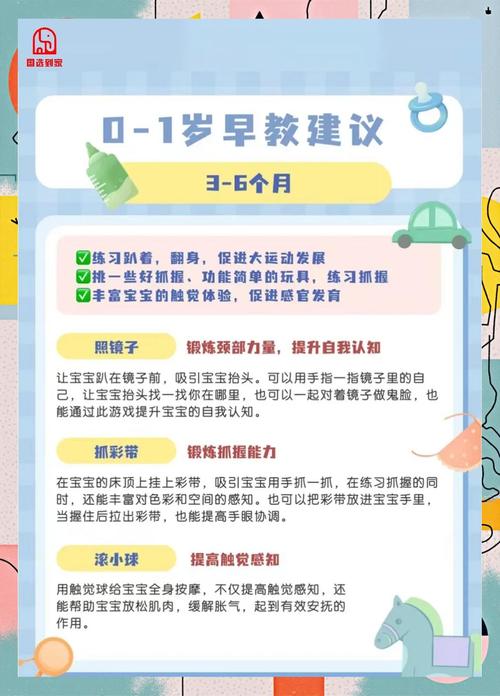

针对0-6个月婴儿,培养重点应放在基础社交能力的奠基上。此阶段的婴儿尚处于“自我中心”期,但对人脸、声音和触觉刺激异常敏感。家长可多安排婴儿与同龄孩子处于同一空间,让他们有机会观察彼此。虽然直接互动有限,但这种共处环境能帮助婴儿逐渐适应同伴的存在。例如,在婴儿清醒且情绪稳定时,让其平躺于健身毯上,与其他婴儿保持适当距离,他们会开始注意到对方的存在,甚至出现眼神追踪或声音回应的早期社交行为。同时,成人应经常面对婴儿微笑、说话,模仿他们的发音,这种双向回应式互动能够帮助婴儿建立最初的社交反馈机制。

6-9个月是社交意识萌发的关键期。随着坐立能力和手眼协调的发展,婴儿开始表现出更明显的社交兴趣。他们会伸手触摸同伴,抓取对方玩具,甚至发出声音吸引注意。此时可引入简单的互动游戏,如让两个婴儿面对面坐着,中间放置一个色彩鲜艳的摇铃,引导他们共同注意同一物体。当婴儿无意中触碰到对方时,家长可以用愉悦的语气描述:“你看,小妹妹在和你打招呼呢!”这种正向解读能帮助婴儿建立积极的社交联想。需注意的是,此阶段婴儿可能出现“抢夺玩具”行为,这并非攻击性表现,而是探索世界的方式,家长应保持中立,通过提供相同玩具或转移注意力来化解冲突。

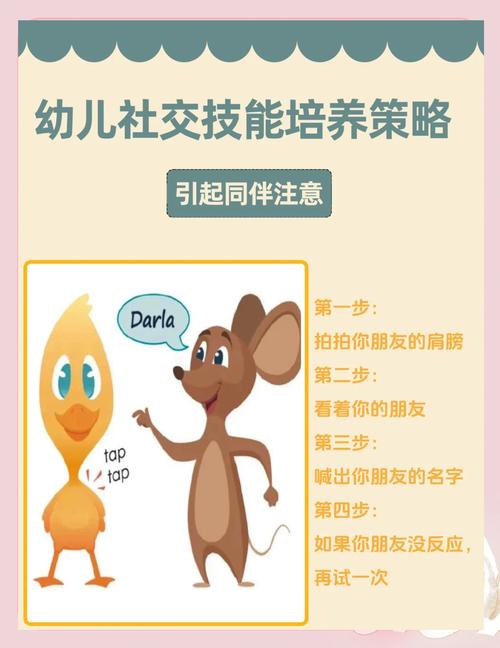

9-12个月阶段,婴儿的社交行为变得更加复杂。部分婴儿开始出现分离焦虑,同时对熟悉同伴表现出偏好。此时期可增加结构化社交活动,如组织小型亲子游戏小组。设计一些需要简单配合的活动,如互相传递软积木、共同推动滚球等。当婴儿成功完成互动时,应及时给予拥抱或掌声进行强化。特别值得注意的是,此阶段婴儿开始理解简单指令,家长可以通过示范教学,如挥手说“再见”、拍手表示“欢迎”,引导婴儿学习基本的社交礼仪。同时,应开始建立简单的社交规则,如“轻轻摸”而不是抓扯,为下一阶段的分享与合作奠定基础。

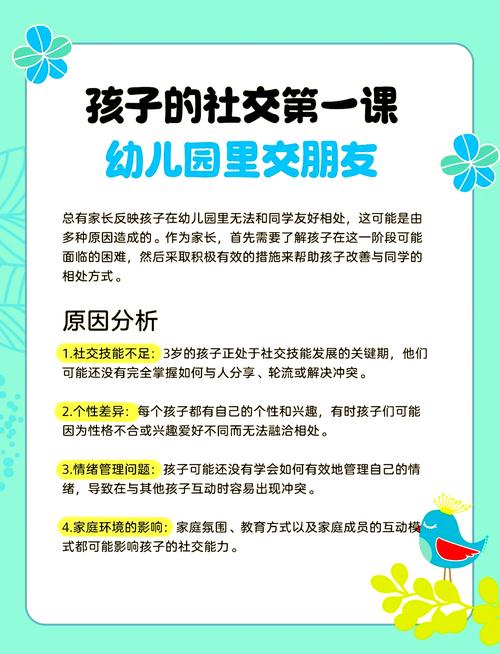

在整个过程中,成人的角色至关重要。家长既是社交导师,又是安全港湾。当婴儿在互动中表现出不安时,应及时给予安抚;当出现积极互动时,则应通过微笑、抚摸等方式强化这种体验。需要注意的是,切忌强迫婴儿进行互动,每个孩子的社交节奏不同,有的可能更倾向于观察而非参与,尊重个体差异同样重要。创造丰富的社交环境不仅限于同龄互动,与不同年龄段的儿童及成人的接触同样能促进社交能力的发展。

环境设置方面,应确保社交场景的安全性与舒适度。选择柔软的地垫、移除危险物品,保证婴儿在探索过程中不会受伤。同时控制社交规模,0-1岁阶段的互动以2-3人为宜,过多参与者容易导致过度刺激。玩具准备应注重重复性与多样性,提供多份相同玩具减少冲突,同时准备不同质地、声响的玩具激发探索兴趣。

最后需要强调的是,同伴关系培养是一个渐进过程,不可能一蹴而就。家长应保持合理预期,不要因为婴儿早期的“冷漠”或“冲突”而焦虑。真正重要的是为婴儿提供持续、积极的社交体验,让其在安全的环境中自然发展社交能力。记录孩子的进步,哪怕只是一个眼神的交流、一次短暂的触摸,都值得肯定和鼓励。

0-1岁儿童同伴关系培养需要根据发育阶段特点,通过科学的环境设置、恰当的成人引导和循序渐进的互动设计,帮助婴儿建立积极的社会性基础。这种早期投资将为孩子未来的情商发展、合作精神和人际关系处理能力带来持久益处。正如儿童发展专家常说的:最好的社交教育始于生命最初的那一刻,而最有效的指导源于理解与尊重的平衡。