婴幼儿发展迟缓是许多家庭面临的现实挑战,尤其在0-1岁这一关键阶段,其成因复杂多样,表现各异,需要科学、系统的应对措施。从专业角度出发,我们需要深入理解这一问题的本质,并结合实际案例与临床经验,为家长和照护者提供清晰的指引。

发展迟缓的成因可分为先天与后天两大类。先天因素包括遗传性疾病、染色体异常、孕期感染或药物影响、早产或低出生体重等。例如,唐氏综合征、先天性甲状腺功能低下等遗传或代谢问题,会直接影响婴幼儿的神经与身体发育。后天因素则涵盖营养不足、环境刺激缺失、亲子互动不足以及某些疾病或外伤的影响。值得注意的是,家庭社会经济状况、照护者的知识水平与情感支持也会间接作用于婴幼儿的发展进程。

在0-1岁阶段,婴幼儿的发展涵盖大运动、精细动作、语言、认知及社会情感等多个领域。迟缓的表现往往具有领域特异性或全面性。大运动方面,如3个月无法抬头、6个月不会翻身、9个月不能独坐或1岁无法站立,可能是明显的警示信号。精细动作问题包括手眼协调差,如抓握能力弱或无法将物体从一手递到另一手。语言与认知迟缓则表现为对声音反应迟钝、少有咿呀学语、缺乏目光追随或模仿行为。社会情感方面,婴幼儿可能表现出对亲人回应少、情绪调节困难或交往意愿低下。

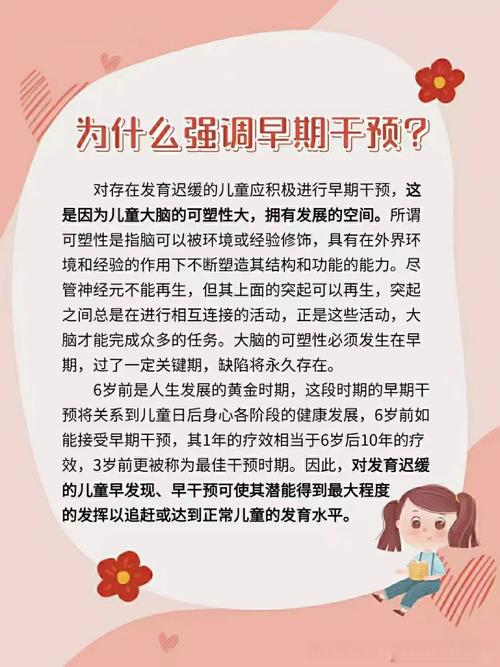

针对这些表现,早期识别与干预至关重要。家长应定期通过生长曲线、发育筛查工具(如ASQ量表)及专业医师评估进行监测。一旦发现异常,需尽快寻求儿科、神经科或康复科的专业帮助。干预措施应多维度协同:医疗上,治疗原发病因,如补充激素或进行营养支持;康复上,通过物理治疗、作业治疗及语言治疗提升相应能力;环境调整上,提供丰富的感官刺激、安全的探索空间以及稳定的亲子互动。重要的是,家长的情绪支持与知识普及同样不可或缺,避免焦虑传递或过度保护,从而促进婴幼儿在充满爱的环境中逐步追赶。

0-1岁婴幼儿发展迟缓是一个需要家庭、医疗及社会共同关注的议题。通过成因分析、表现识别与科学干预,许多孩子能够实现显著改善。每一个孩子都有自己的成长节奏,但及时的洞察与行动能为他们的未来奠定更坚实的基础。