在婴幼儿早期发展阶段,科学培养认知能力对孩子的成长具有重要意义。随着科技发展,AI技术为0-1岁宝宝的认知培养提供了新的可能性。以下从多个维度探讨如何运用科学方法促进婴儿认知发展。

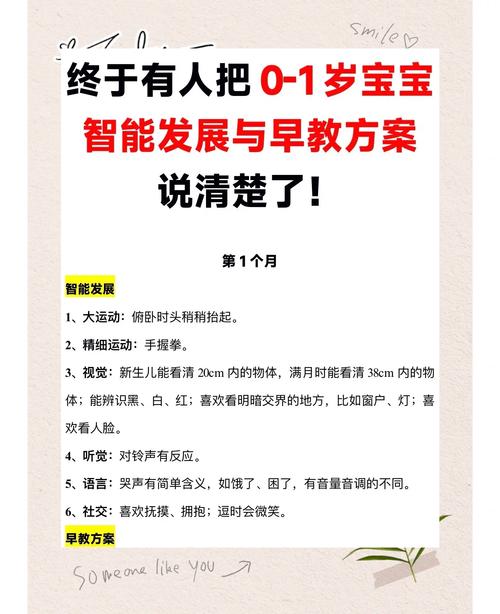

首先需要了解0-1岁婴儿的认知发展特点。新生儿主要通过感官接触世界,2-3个月开始出现初步的注意力,4-6个月形成物体恒存概念,7-9个月发展出简单的问题解决能力,10-12个月则开始模仿行为。这些阶段性特征为认知培养提供了科学依据。

视觉刺激方面,可以采用AI生成的动态黑白卡片。研究表明,新生儿对高对比度图像更敏感。通过算法分析婴儿注视时间,智能调整卡片切换频率和图案复杂度,既能保持婴儿兴趣,又不会造成过度刺激。这种自适应系统比传统静态卡片更具针对性。

听觉训练可结合AI语音合成技术。系统能根据婴儿反应实时调整语音的语调、节奏和重复频率。当检测到婴儿表现出愉悦反应时,自动延长互动时间;当出现疲倦信号时,则适时转换内容。这种双向互动模式更符合婴儿学习特点。

触觉体验方面,智能织物传感器可以记录婴儿对不同材质的接触反应。通过分析压力分布和接触时长数据,推荐最适合的触觉训练方案。例如,对触觉敏感的婴儿可采用渐进式接触训练,从轻柔材质开始逐步过渡。

运动发展辅助方面,计算机视觉技术能精确追踪婴儿动作发展里程碑。通过分析翻身、爬行等动作的质量参数,提供个性化的训练建议。当发现某项运动技能发展滞后时,系统可推荐针对性游戏活动。

社交互动培养上,情感识别算法可以解读婴儿的面部表情和声音特征。基于这些数据,智能系统能模拟最恰当的互动回应,帮助婴儿建立早期的社交期待和互动模式。这种训练对自闭症早期筛查也有参考价值。

睡眠质量监测同样重要。通过分析呼吸、体动等生理指标,AI系统能识别婴儿的睡眠周期,在最合适的清醒时段安排认知活动。良好睡眠是认知发展的基础,这种精准干预能最大化学习效率。

在实际应用中需注意几个关键点:所有AI工具都应作为辅助手段,不能替代真实的人际互动;数据采集必须确保安全和隐私;使用时长需严格控制,避免过度依赖科技产品;要定期进行人工评估,确认发展进度。

家长在使用这些AI辅助工具时,应保持适度参与。例如,可以和孩子一起观看AI生成的内容,通过观察孩子的反应来调整使用策略。同时要记录孩子的进步,与专业医生保持沟通,确保发展指标在正常范围内。

未来发展方向可能包括:更精准的个性化学习算法、多模态融合的交互系统、基于家庭环境的自适应调整等。但核心原则不会改变:科技应该服务于婴幼儿的自然发展规律,而不是强行加速或改变这一过程。

科学运用AI技术辅助0-1岁婴儿认知培养,关键在于把握好科技与自然的平衡。既要充分利用技术优势提供精准、个性化的刺激,又要确保不干扰婴儿自主探索世界的过程。只有在尊重发展规律的前提下,技术才能真正成为促进婴幼儿健康成长的助力。