儿童早期教育是一个循序渐进的过程,每个发展阶段都有其独特的特点和教育重点。本文将系统性地探讨从婴儿期到小学阶段的连续性教育策略,帮助家长和教育工作者把握关键期的发展规律。

婴儿期(0-1岁)是感知发展的黄金时期。这个阶段的教育重点在于感官刺激和环境适应。视觉方面,建议使用黑白对比卡、彩色摇铃等教具;听觉训练可以通过音乐、语言互动等方式进行;触觉发展则需要提供不同材质的物品让婴儿触摸。值得注意的是,这个阶段的亲子互动质量直接影响婴儿的安全感建立,建议每天保证足够的肌肤接触和眼神交流。

幼儿期(1-3岁)是语言和运动能力快速发展的阶段。在这个时期,家长应当:1)创造丰富的语言环境,通过儿歌、绘本等方式进行输入;2)鼓励自主探索,提供安全的运动空间;3)培养基本生活技能,如自主进食、简单穿衣等。特别要提醒的是,这个阶段要避免过早的认知训练,而应该注重通过游戏发展各项基础能力。

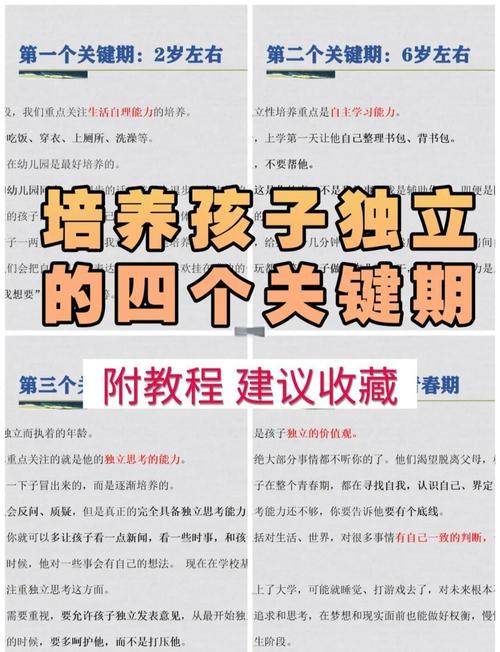

学龄前期(3-6岁)是社交能力和认知发展的关键期。教育重点应当包括:1)社会性发展,通过同伴游戏学习分享、合作等社交技能;2)前阅读和前书写能力的培养;3)基础数理概念的建立。这个阶段特别需要注意保持学习的趣味性,避免机械式的知识灌输。建议通过角色扮演、建构游戏等寓教于乐的方式进行。

小学低年级(6-9岁)是正式学习开始的过渡期。这个阶段的教育策略需要:1)培养良好的学习习惯和作息规律;2)建立基本的学习方法,如预习、复习等;3)保护学习兴趣,避免过早的学业压力。值得注意的是,这个阶段儿童的注意力时间有限,建议采用多样化的教学方式,每20-30分钟变换活动形式。

教育连续性的关键在于把握各阶段的衔接。从婴儿期到小学阶段,教育重点应当从感知发展逐步过渡到认知培养,从具体形象思维发展到抽象逻辑思维。在这个过程中,家长和教育者需要注意观察儿童的个体差异,避免刻板的年龄标准,给予每个孩子适合其发展节奏的教育支持。

最后需要强调的是,关键期教育不是超前教育,而是适时教育。过早开发可能适得其反,错过关键期也可能事倍功半。建议家长保持平和的心态,在尊重儿童发展规律的基础上,提供适当的引导和支持,让每个孩子都能在适合的时间获得适合的教育。

通过系统性的连续教育规划,我们可以帮助儿童平稳度过各个发展阶段,为终身学习奠定坚实基础。这需要家庭、学校和社会的共同努力,创造有利于儿童全面发展的教育环境。