当孩子把玩具砸向墙面,当尖叫刺破客厅的宁静,当倔强的小脸写满抗拒...那一刻,疲惫与挫败如潮水般袭来,我们本能地想要喝止、说教、惩罚,渴望立竿见影的效果,真正的教育智慧,常常藏身于那些看似微小、却充满理解与策略的“四两拨千斤”之举——纠正的钥匙,往往不在蛮力压制,而在理解行为背后孩子未被满足的真实需求。

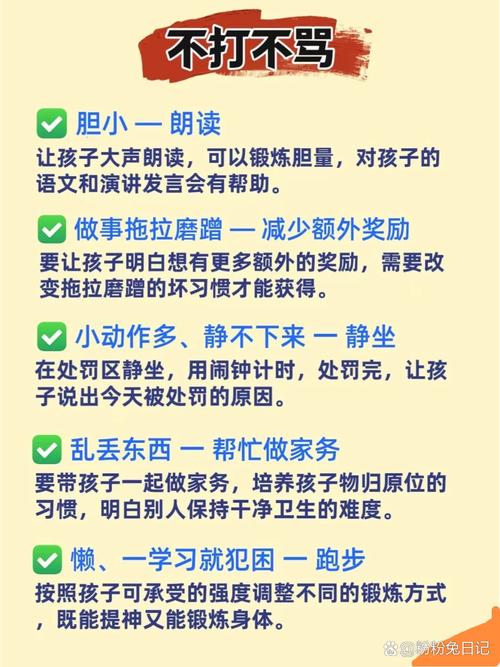

预防优于扑火:环境塑造与清晰期望 与其在冲突爆发后反复纠错,不如预先铺设轨道,当孩子反复在客厅奔跑撞倒物品时,一句“小心点”往往苍白无力,不如主动创设环境:划定家中安全的“奔跑区”,或在附近公园安排固定活动时间,满足其旺盛的运动需求,这是主动引导,而非被动限制。

清晰规则是孩子安全的边界,与其模糊地命令“别闹”,不如用孩子能理解的积极语言具体化:“小手轻轻摸小猫咪”、“玩具玩完送回它的家”,规则需稳定一致——昨天纵容今天惩罚,只会让孩子无所适从。清晰而坚定的界限,恰恰是孩子内心安全感的基石。

替代而非禁止:引导建设性行为 孩子内心充满探索与表达的能量,简单说“不”常激发更激烈的对抗,更好的策略是:提供可行且有趣的替代方案。 当蜡笔即将爬上洁净的墙壁,一句“墙不是画板,但你的画纸在等你创作更棒的作品!”并迅速递上画纸,能巧妙转移破坏冲动为创作热情,孩子拍打同伴抢夺玩具时,蹲下来示范:“轻轻拍肩膀说‘可以给我玩一下吗?’”并辅助完成请求动作。引导孩子用更恰当的方式满足内在需求,远比强行压制更有建设性。

体验自然后果:在安全中学习责任 当孩子拒绝穿外套出门,温和提醒后,允许其在短暂寒冷中体验“不穿外套会冷”的自然结果(非人为惩罚),比强制穿上或唠叨“看吧我说冷”更能建立因果认知,前提是确保安全与健康,避免危险后果。

当孩子拖延导致上学迟到,平静承担老师询问的责任(而非家长代为解释或责骂),这种自然结果带来的轻微压力,比任何说教都更能驱动其下次的时间管理。生活本身是最好的课堂,让孩子在安全范围内体验自己行为带来的直接结果,是发展责任感的必经之路。

捕捉微光:强化积极行为 我们常不自觉地陷入“纠错模式”,对良好行为却视若无睹。孩子对积极关注的渴求,远超我们的想象。 当孩子主动分享玩具,一句具体真诚的“你主动把玩具递给妹妹,这样分享真温暖!”远比空洞的“真乖”更有力量,当孩子努力整理好散落书籍,认真指出:“我看到你把所有书都按高矮排好了,书架现在真整齐!”这种具象化的肯定能让孩子清晰感知何种行为值得延续。积极行为被看见、被命名、被欣赏时,它就有了生长的力量。

联结与共情:情绪风暴中的锚点 孩子激烈行为常是情绪失控的外显,讲道理或惩罚往往无效甚至火上浇油。先处理情绪,再处理事情。 当孩子因积木倒塌而暴怒尖叫时,尝试靠近(非压制),用平静语气描述其感受:“积木倒了,你很生气,也很失望,对吗?”帮助孩子命名情绪是平复的第一步,待其情绪稍缓,再探讨如何重建或改进方法。

共情绝非纵容行为。 我们可以说:“我知道你很想现在就吃糖,不能吃你很伤心(共情感受),但我们的规则是饭后吃糖(重申规则),现在你可以选择玩小车,或者我们一起读本书(提供选择)。”被理解的孩子,才更可能敞开心扉接受引导。

这些看似微小的技巧并非魔法,其力量源于对儿童发展规律的深刻体察:孩子需要界限带来的安全感,需要被理解的内在需求驱动着行为,需要在实践中学习责任,需要积极关注滋养自信,更需要情绪被接纳作为成长的基石。

教育的真谛,在于以温柔智慧的手,拨动孩子心中向上向善的那根弦。 当孩子倔强的小脸在理解中逐渐舒展,当破坏的冲动被引向创造的热情,当失控的尖叫最终化为平静的沟通——我们便见证了智慧引导的神奇力量,这力量不在于立时三刻的完美表现,而在于日积月累中悄然植入孩子心灵的种子:理解规则的意义,掌握表达需求的恰当方式,体验选择的后果,感受被肯定的价值,学习情绪的调节。

种树者必培其根,育人者必养其心。 每一次智慧的引导,都在为孩子的未来积蓄力量。