清晨,张女士家中爆发了一场激烈的争吵,12岁的儿子小宇坚决不肯穿她精心挑选的厚外套上学,两人在门口僵持不下,最终小宇摔门而去,张女士独自站在玄关,委屈与愤怒交织,泪水悄然滑落,类似场景,在无数家庭里不断上演——作业拖沓、手机沉迷、交友选择、学业方向……亲子冲突犹如生活的暗礁,时刻考验着家庭的航向。

冲突绝非洪水猛兽,它的本质是独立个体在成长路径上必然的交汇与碰撞,孩子需要发展自我意识、建立边界、学习独立决策,而父母则肩负着引导、保护与传递价值观的责任,当孩子日益强烈的自主需求与父母基于经验的保护欲产生摩擦,冲突便自然发生,这是孩子心理成长的里程碑信号,而非亲子关系失败的证据。

然而许多家长在冲突中陷入误区,往往使对抗升级:

- 情绪失控型: 父母声音陡然拔高,愤怒之下口不择言:“你怎么这么不懂事!”“看看人家孩子!”瞬间将冲突推至情绪漩涡。

- 高压控制型: 企图用绝对权威压制反抗:“我说不行就不行!”“按我说的做,没有为什么!”结果换来表面屈服与内心疏离。

- 过度妥协型: 因害怕冲突或过度心疼孩子而轻易放弃底线,最终导致规则失效,孩子失去方向感。

- 翻旧账型: 矛盾焦点迅速偏移:“上次你也是这样!”“你总是让人失望!”历史问题堆叠,让当下冲突复杂难解。

冲突本身并不可怕,可怕的是缺乏智慧的应对方式,真正的教育契机,恰恰蕴藏在这些看似激烈的碰撞之中。

作为深耕家庭教育多年的研究者,我提炼出化解亲子冲突的七个关键步骤,帮助您将对抗转化为共同成长的阶梯:

-

第一步:按下暂停键——“停” 当情绪如浪潮般汹涌而至,觉察是自救的第一步,一句“妈妈/爸爸现在很生气/难过,我需要几分钟冷静一下”,远比在愤怒中交锋明智,这个暂停,是给大脑理性区域启动的时间,深呼吸十秒,离开现场片刻,或给自己一个简单的心理暗示:“此刻不是教育的最佳时机”,都能有效阻断情绪洪流。

-

第二步:深度聆听——“听” 真正的聆听,是放下预判,清空内心杂音,全神贯注于孩子的表达,不仅听语言内容,更要捕捉声音里的颤抖、沉默背后的委屈、眼神中的倔强或闪躲,使用“嗯”、“我明白”、“然后呢?”等简单回应鼓励孩子倾诉,尝试复述:“你刚才说...,我理解的对吗?”当孩子感到被真正“看见”和“听见”,情绪的张力往往自然松解大半,某市重点中学心理咨询室的一项内部追踪显示,在冲突中能坚持听完孩子完整表述3分钟以上的家长,后续解决效率显著提升。

-

第三步:探寻冰山之下——“析” 孩子抗拒穿外套,表面是审美之争,深层可能是对自主选择权的渴望;沉迷游戏,表面是贪玩,深层或许是在学业压力下寻找喘息出口,冲突行为只是冰山露出水面的部分,家长需要练习提问:“能告诉我为什么这件事对你这么重要吗?”“你真正担心的是什么?” 耐心引导孩子表达深层需求——被尊重、被信任、寻求归属感或自主空间,也要诚实地向孩子袒露自己的担忧核心:“妈妈坚持让你穿,是担心你着凉生病影响学习,我很在意你的健康。”

-

第四步:架设心桥——“共” 共情不是认同所有行为,而是理解行为背后的情感。“我知道你很想自己做决定,被要求穿不喜欢的衣服让你觉得不被尊重,这确实让人沮丧。” 这样的表达,让孩子感到自己的感受被接住、被理解,分享自己类似经历:“记得我像你这么大时,也特别讨厌外婆非要我戴她织的帽子...” 建立情感连接,切忌在此时转入说教:“你应该...”。

-

第五步:共谋双赢——“择” 僵持的双方都需要台阶与出路,邀请孩子共同寻找解决方案:“我们一起想想,有没有既能让你觉得舒服(自主),又能让妈妈放心(保暖)的办法?” 头脑风暴,不加评判地记录所有想法——带外套备着?换一件双方都接受的款式?约定特定温度才必须穿?评估每个方案的可行性,选择双方都能接受的“最大公约数”,这过程本身就在教孩子谈判、妥协与解决问题的宝贵技能。

-

第六步:清晰执行——“行” 达成共识后,以明确、具体的语言确认约定:“那我们说好了,今天气温低于10度,你就穿这件蓝色外套;高于10度,你可以自己选那件薄夹克,对吗?” 清晰界定双方责任,执行中保持温和而坚定,若约定被破坏,避免情绪化指责,而是回到约定本身提醒:“我们之前是怎么商量的?” 必要时,共同讨论未能执行的原因,调整方案。

-

第七步:复盘成长——“省” 冲突平息后,待双方情绪彻底平稳,进行简短复盘尤为珍贵:“你觉得我们今天这样处理,效果怎么样?”“下次类似情况,我们怎样可以做得更好?” 引导孩子反思自身行为及沟通方式,家长同样需自省:是否真正倾听了?情绪控制如何?解决方案是否合理?这种持续的反思,是亲子共同进化的核心动力,我接触过的一位智慧父亲,习惯在冲突解决后与孩子各写一条“收获”和“待改进”贴于冰箱,无声中塑造了家庭的学习文化。

不同年龄段孩子心理需求各异,冲突应对策略也需调整:

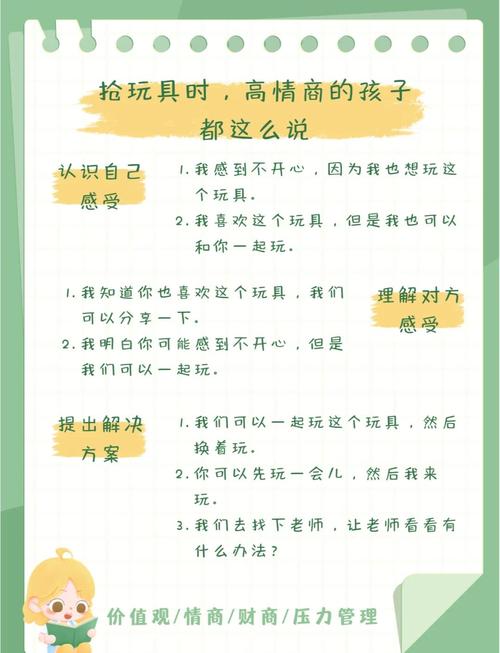

- 幼儿期(3-6岁): 冲突多源于有限表达能力与强烈探索欲,多用游戏化、选择法(“先刷牙还是先洗脸?”),简单规则配合即时、温和的坚持是关键。

- 儿童期(7-12岁): 规则意识与同伴影响增强,强调清晰一致的规则及后果,增加解释“为什么”,重视公平感,鼓励表达想法。

- 青春期(13岁+): 独立意识与自我认同需求爆发,尊重其隐私和观点,以平等协商为主,避免直接对抗权威,更多充当顾问而非指挥官角色,重大原则问题需底线清晰,非原则问题可适度放权。

当冲突激烈或反复发生,甚至严重影响家庭氛围和孩子状态时,寻求专业帮助是负责而明智的选择,学校心理老师、家庭治疗师或专业心理咨询机构,能提供更系统支持,某家庭教育指导中心数据显示,主动寻求早期干预的家庭,亲子关系修复效率显著高于长期累积矛盾后才求助的家庭。

冲突之后的关系修复同样重要,一次真诚的道歉(若家长有过激言行)、一个温暖的拥抱、一次共同参与的活动(如做饭、散步),都能有效弥合裂痕,表达无条件的爱与支持:“无论怎样争执,爸爸妈妈永远爱你,我们是一家人。” 这种安全感的确认,是孩子勇敢面对冲突、健康成长的基石。

家庭不是无菌室,而是孩子学习处理人际关系的第一所社会大学,每一次冲突的智慧化解,都在无声地传递着关于尊重、沟通、协商与责任的深刻课程,冲突中,孩子学会了如何表达自己、理解他人、捍卫边界、承担后果;父母则在磨砺中照见自身局限,学习放下控制欲,拥抱成长的变化。

当我们停止将冲突视为亟待扑灭的火焰,而将其视为一次彼此靠近、共同澄清价值观的契机时,家庭便拥有了真正的韧性,那些看似激烈的碰撞,终将化为理解与尊重的基石,托举孩子走向更宽广的人生舞台。

亲子冲突不是关系的终点,而是情感升华的起点,真正的教育智慧,恰恰蕴藏在这风暴过后的澄澈与坚韧之中。