当教室里的阳光斜斜洒落,七岁的乐乐又一次在座位上扭来扭去,铅笔在指间飞速旋转,脚下仿佛踩着隐形的风火轮;六岁的悠悠在家写作业时,橡皮屑堆成了小山,腿在桌下晃荡出节奏,小动作频频上演——这些充满生命律动却又让成人倍感困扰的场景,是否也曾在你的生活中反复出现?

孩子的“小动作多”绝非简单的“不听话”或“坏习惯”,它是一个复杂的信号系统,只有拨开行为表象的迷雾,我们才能触及那个充满活力却又需要理解的小小宇宙。

生理密码:神经发育的独特节奏

-

大脑高速公路还在建设中: 孩子,尤其是学龄前至小学低年级阶段,大脑的前额叶皮层——这个掌管专注力、行为抑制与执行功能的“指挥中心”尚在发育完善期,耶鲁大学儿童研究中心指出,该区域的成熟往往持续到青年早期,当孩子需要长时间集中注意力(如上课、写作业),这个“指挥官”容易疲劳,身体便自发寻求感觉刺激输入(如摸东西、动腿)来“提神醒脑”,维持最低限度的清醒状态,这如同一条正在拓宽的高速公路,偶尔的拥堵和绕行实属正常。

-

感觉统合的“交响乐”需要调音: 有些孩子存在感觉统合轻度失调,他们的神经系统处理来自身体(本体觉、前庭觉)或环境(触觉、听觉)的感觉信息时不够流畅,他们可能通过不停地动(寻求前庭/本体觉输入)或频繁触摸物品(寻求触觉输入)来尝试自我调节,让自己的身体感觉更“踏实”或更“舒服”,这不是故意捣乱,而是身体在努力寻找内在平衡。

-

遗传与气质的烙印: 研究显示,活动水平具有明显的遗传倾向,有些孩子天生就属于“高反应性”或“高活动水平”气质类型,精力异常旺盛,新陈代谢快,静坐不动对他们而言就像被束缚住手脚一样难受,要求这样的孩子像安静型气质的孩子一样长时间纹丝不动,本身就是不切实际的期望。

心理信号:未被倾听的内在声音

-

焦虑与压力的“泄压阀”: 当孩子面对学业压力、社交困扰(如害怕被提问、与同伴冲突)、家庭环境紧张(如父母争吵)或新环境适应困难时,内心积累的焦虑、不安甚至恐惧感无处安放,那些看似无关的、重复的小动作(如抠手指、咬嘴唇、抖腿),往往是无意识中释放紧张情绪的身体语言,是心理压力的外在投射。

-

注意力资源的“有限性”与“游牧性”: 儿童的持续性注意力时长本就有限,且易受干扰,当任务过于枯燥、重复、超出其能力或兴趣范围时,大脑会本能地“开小差”,小动作成了注意力“游牧”过程中的伴生品,是大脑在努力逃离“无聊沙漠”,寻找更有趣的“绿洲”的信号,孩子并非不想专注,而是大脑的续航能力尚待提升。

-

未被满足需求的“摩斯密码”: 孩子可能通过身体语言传递某些核心需求:

- “我需要关注!”: 当感到被忽视时,小动作可能成为吸引父母或老师目光的策略。

- “我好无聊/太难了/没意思!”: 任务缺乏挑战性或过于困难,都可能引发坐立不安。

- “我身体不舒服/累了/饿了!”: 生理上的不适感(如衣服标签扎人、没睡好、低血糖)常常先通过烦躁不安和动作增多表现出来。

环境因素:被忽略的“土壤”影响

-

“静态”要求与“动态”天性的冲突: 现代教育环境(尤其是传统课堂)往往要求孩子长时间保持安静坐姿,儿童的天性需要通过大量的身体活动和多感官探索来学习和认知世界,当环境提供的活动机会太少,与孩子旺盛的精力需求严重不匹配时,多余的能量必然通过小动作寻找出口。

-

家庭氛围的“晴雨表”: 长期处于高压、指责、冲突不断或缺乏稳定规则的家庭环境中的孩子,其神经系统长期处于“警戒”状态,更容易表现出烦躁不安、注意力涣散和小动作增多,家庭是孩子情绪的港湾,当港湾波涛汹涌,孩子的小船自然难以平稳。

-

饮食与作息的“隐形推手”: 过量摄入高糖分、人工色素/防腐剂的食物(如某些糖果、饮料、零食),可能影响部分敏感儿童神经系统的稳定性。睡眠不足、作息紊乱会显著损害大脑的自我调节功能,导致自控力下降和动作增多。

误区警示:这些常见应对方式可能适得其反

遗憾的是,成人常因误解而陷入无效甚至有害的应对模式:

- 简单粗暴的“镇压”: 频繁训斥(“坐好!别动了!”)、威胁惩罚、当众羞辱,这不仅伤害自尊,更可能强化焦虑,让小动作成为更顽固的对抗或情绪出口。

- 随意贴上的“标签”: 轻易指责孩子“多动症”、“懒散”、“故意作对”,负面标签如同沉重的枷锁,会内化为孩子的自我认知,形成恶性循环。

- 无效的“物质诱惑”或空洞说教: “坐好半小时就给你玩iPad”或反复唠叨“上课要认真”,前者强化了外部动机,无助于内在自控力培养;后者往往流于表面,孩子不明所以或充耳不闻。

科学引导之道:从理解到有效支持

-

敏锐观察,精准解读: 做孩子行为的“侦探”而非“法官”,记录小动作出现的时间、情境、频率、具体形式及孩子当时的情绪状态,是为了缓解无聊?释放压力?寻求感觉输入?还是表达身体不适?理解其功能是干预的第一步。

-

接纳差异,调整预期: 认识到活动水平是儿童气质的一部分,对注意力和静坐能力的期望应符合其年龄和发展阶段,避免一刀切的要求,提供合法“动”的机会是关键:

- 课间/作业间歇动起来: 允许短暂、有组织的活动(如跳跃、伸展、帮忙取物)。

- 提供“动”的替代物: 如压力球、可捏的软胶、脚蹬带(绑在椅子腿上供腿部活动)、允许坐姿灵活(如使用健身球椅、跪姿椅)。

- 融入身体活动: 将学习任务设计得更具操作性(如边踱步边背诵、用肢体动作演示概念)。

-

优化环境,减少干扰:

- 物理环境: 学习区域整洁有序,移除无关刺激物,提供符合身高的桌椅,确保舒适。

- 任务设计: 分解长任务为小目标,中间穿插短暂休息(遵循“年龄+1分钟”的专注力时长原则),增加趣味性、互动性和挑战性。

- 规律作息与健康饮食: 保障充足规律睡眠,提供均衡营养,限制高糖、高人工添加剂食品。

-

教授替代策略,赋能孩子:

- 自我觉察与表达: 教孩子识别身体信号(“我好像开始坐不住了”、“我有点烦了”),鼓励用语言表达需求或感受,而非仅通过动作。

- 简单的自我调节技巧: 深呼吸练习(“气球呼吸法”)、短暂闭眼休息、自我提示语(“小脚安静,小手放好”)、渐进式肌肉放松(先绷紧再放松身体各部分)。

-

强化积极行为,关注“静”的时刻: 当孩子能安静片刻或有效使用替代策略时,及时给予具体、真诚的肯定(“刚才你专心看书时,小手一直放得很稳,真棒!”),关注和强化你希望看到的行为,远比对小动作的批评有效。

-

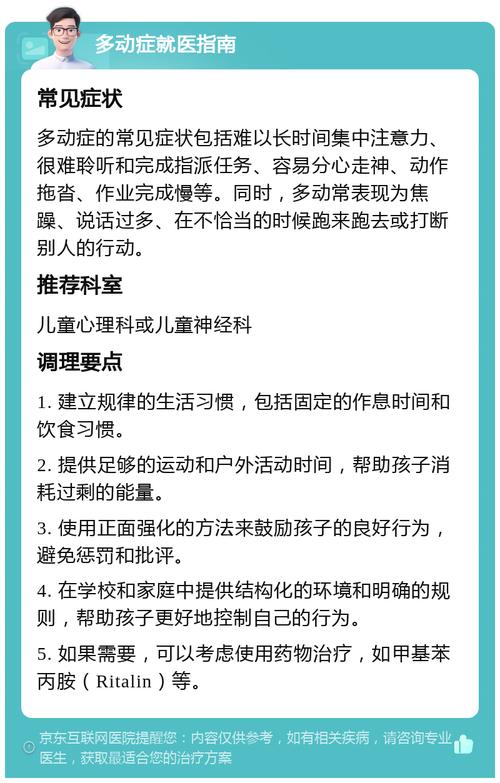

寻求专业支持,不避讳科学评估: 如果小动作:

- 极其频繁剧烈,严重干扰学习、社交和家庭生活;

- 伴随明显的注意力涣散、冲动控制困难;

- 持续存在且随年龄增长无改善趋势;

- 或家长尝试多种方法后仍感困难重重, 请及时咨询儿科医生、儿童心理医生或作业治疗师(OT),专业的评估能厘清是正常范围内的活泼好动,还是需要专业干预的注意力缺陷多动障碍(ADHD)或感觉统合失调等问题。早期识别和科学干预,效果最佳。

孩子无休止的小动作,并非对规则的挑衅,而是身体与心灵发出的独特密语,每一个扭动的身体、每一只无处安放的小手,都在讲述着关于成长、需求与探索的复杂故事。教育者的智慧,在于从喧闹的表象中识别沉默的渴求,将约束的边界转化为成长的阶梯。

当孩子的小动作在你眼中不再是一种“问题”,而是一种需要解读的语言时,教育才真正开始,耐心观察,科学引导,在理解与支持的土壤里,孩子旺盛的精力终将找到建设性的出口,化为探索世界的动力与创造未来的热情。