2007年第一部iPhone问世时,人类可能未曾预见这个金属盒子将彻底改变儿童成长轨迹,当我们在巴黎圣母院前看到3岁幼童用手机拍摄玫瑰花窗,在纽约自然历史博物馆遇见小学生用AR软件观察恐龙化石,又或者在东京地铁站发现中学生用翻译软件与外国游客交谈时,一个不容回避的命题正横亘在当代教育者面前:在数字文明重构人类认知方式的今天,我们该如何看待儿童与智能终端的共生关系?

数字原住民的认知革命 神经科学最新研究显示,00后儿童大脑前额叶皮层的突触连接密度比90后同龄人高出23%,这种生理变化与早期数字接触存在显著相关性,剑桥大学认知实验室2023年追踪研究表明,适度使用教育类APP的学龄前儿童,其模式识别能力较对照组提升40%,空间想象力提高35%,在深圳某实验小学的对比实验中,使用编程机器人的实验组儿童在逻辑推理测试中平均得分超出传统教学组28分。

但硬币的另一面同样触目惊心,WHO发布的《2024全球儿童视力报告》指出,我国7-12岁儿童近视率已达54.3%,较2019年上升12个百分点,上海精神卫生中心的临床数据显示,过度依赖电子设备的儿童出现注意力缺陷障碍(ADHD)的风险是普通儿童的2.3倍,更值得警惕的是,斯坦福大学脑成像研究发现,每天屏幕时间超过3小时的儿童,其杏仁核灰质体积较同龄人减少9%,直接影响情绪调节能力。

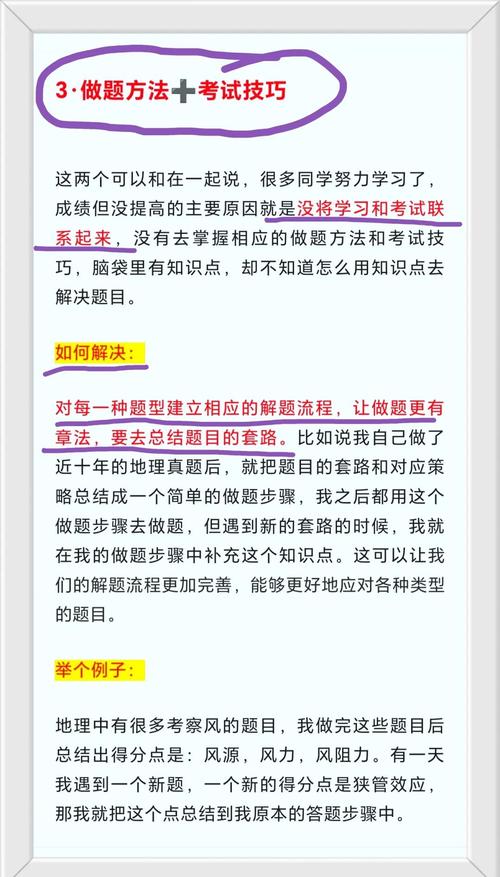

教育工具的进化悖论 当我们拆解一部智能手机,会发现它实质上是人类文明精华的便携载体:牛津词典收录的60万词汇、大英百科全书35万词条、可汗学院7000小时课程、全球顶尖博物馆的数字化馆藏,北京某重点中学的实践表明,合理使用学习类APP的学生,其知识获取效率较传统方式提升58%,个性化学习需求满足度达92%。

美国儿童发展研究会2023年度报告揭示,过度依赖触屏操作的儿童,其精细动作发展滞后1.8个标准差,广州某幼儿园的跟踪调查显示,每天使用电子画板超过1小时的儿童,其蜡笔握姿正确率仅为对照组的47%,更令人忧虑的是,日本教育工学研究所发现,长期使用语音助手的学生,其主动提问频次下降63%,批判性思维测试得分降低22%。

社交需求的双重镜像 在浙江某民工子弟学校的田野调查中,研究人员发现智能手机显著缩小了城乡儿童的信息鸿沟,通过在线教育平台,这些孩子能同步获取北京四中的优质课程,其学业进步速度是传统模式的2.1倍,英国萨塞克斯大学的跨文化研究证实,适度参与网络社群的儿童,其文化包容性指数高出同龄人39个百分点。

但网络世界的暗流同样汹涌,中国青少年研究中心数据显示,遭遇网络暴力的儿童中,78%首次受害年龄在10-12岁之间,韩国首尔大学脑科学研究所的fMRI扫描显示,沉迷社交媒体的青少年在收到点赞时,其伏隔核激活强度是正常社交反馈的3.7倍,这种神经奖励机制的畸变可能导致现实社交能力退化。

教育突围的第三条道路 面对这个非黑即白的命题,芬兰教育创新研究院提出的"数字平衡"理论或许指明方向,其核心在于建立"3C"防护体系:认知训练(Cognitive training)、内容过滤(Content filtering)、契约管理(Contract management),具体实践包括:

-

家庭数字公约:制定每日"屏幕预算",将使用时间转化为可量化的"数字积分",允许儿童通过户外运动、纸质阅读等行为兑换额外额度。

-

教育防火墙计划:在设备端预装经过教育部认证的"白名单"应用,采用区块链技术实现内容溯源,确保每比特信息都经过教育专家审核。

-

混合现实教学法:将AR技术融入传统教具,例如用手机扫描课本激活3D化学分子模型,既保留实体操作体验,又提升学习维度。

新加坡国立儿童医疗中心的临床实践显示,实施"数字断食"计划的家庭,儿童睡眠质量提升37%,亲子对话时长增加2.4倍,德国慕尼黑工业大学的对比研究证实,采用混合式学习的儿童,其知识留存率较纯数字化学习组高29%,较传统教学组高15%。

未来教育的范式重构 当我们站在文明演进的十字路口,或许应该超越"禁止"或"放纵"的二元对立,以色列理工学院开发的"神经适应性界面"已能实时监测儿童脑电波,当θ波(注意力涣散)持续5分钟即自动锁屏,日本文部科学省推广的"数字素养"课程体系,从小学一年级开始教授算法伦理、信息甄别等数字时代生存技能。

在硅谷某创新学校的观察中,学生们上午用手机拍摄植物生长制作生物纪录片,下午则将设备存入"数字茧房"进行木工创作,这种"数字-现实"的交替训练,使学生在PISA测试中的问题解决能力得分高出全美平均线42分。

站在2024年的历史坐标回望,我们终将理解:智能终端既非洪水猛兽,也不是救世良方,正如普罗米修斯之火既能照亮文明前路,亦可焚毁精神家园,教育者的使命,在于锻造数字时代的"火种守护者"——既要保留屏幕里闪烁的星空,更要守护孩子们眼中跃动的光芒,当我们的后代既能用代码编写未来,也能用双手触摸春风,那或许就是科技与人文最完美的和解。