当代家庭教育新挑战

首都师范大学2023年发布的青少年发展报告显示,我国6-15岁儿童日均屏幕使用时间已达3.8小时,超过世界卫生组织建议标准的2.6倍,在杭州某重点小学的心理咨询室,五年级班主任张老师发现班级里73%的学生存在明显的"手机分离焦虑",这些数据背后,折射出数字时代家庭教育面临的严峻考验:如何在智能设备普及的浪潮中,守护孩子健康的身心发展空间?

依赖背后的心理密码:三个关键成因解析

-

补偿性满足机制 儿童发展心理学研究表明,当现实世界无法满足社交需求、成就体验或情感支持时,手机提供的即时反馈系统(如游戏晋级、短视频点赞)会激活多巴胺分泌,形成"快乐-强化"的神经回路,北京协和医院神经科李主任指出,这种强化周期若持续超过28天,就会形成稳固的依赖模式。

-

环境塑造的被动成瘾 家庭环境中普遍存在的"电子育儿"现象值得警惕,当父母习惯用手机作为安抚工具,孩子从婴儿期就开始建立屏幕依赖,中国人民大学家庭教育研究所的跟踪调查显示,3岁前接触智能设备的孩子,小学阶段出现手机依赖的概率是其他孩子的4.3倍。

-

社交货币的错位认知 在青少年亚文化中,手机游戏等级、短视频粉丝量正在异化为新型社交资本,上海某初中生的访谈记录显示:"不带手机上学就像穿着睡衣出门,根本没法参与同学聊天",这种群体压力加剧了设备依赖的传播速度。

破局六步法:构建家庭数字防护体系

物理环境重构

将家庭空间划分为"红黄绿"三区:红色禁区(卧室)完全禁止电子设备,黄色缓冲区(客厅)设置定时插座,绿色自由区(书房)配备家长监控软件,广州家庭教育中心实验数据显示,这种空间分隔法可使儿童屏幕时间减少42%。

替代活动开发

根据儿童心理学中的"注意转移理论",培养需要双手操作的新兴趣。

- 机械拼装类:乐高工程组、航模制作

- 自然探索类:昆虫观察箱、植物栽培

- 艺术创作类:陶艺拉坯、水彩写生 北京某重点小学的实践表明,每周10小时的替代活动可降低67%的手机使用需求。

参与式规则制定

摒弃单向禁令,采用"家庭议会"形式共同商议设备使用守则,有效的行为契约应包含:

- 量化条款:每日使用时长、适用场景

- 激励措施:积分兑换实体奖励

- 违约责任:阶梯式惩戒方案 杭州家庭教育指导师王敏的案例显示,参与制定的孩子遵守度提升81%。

认知重建训练

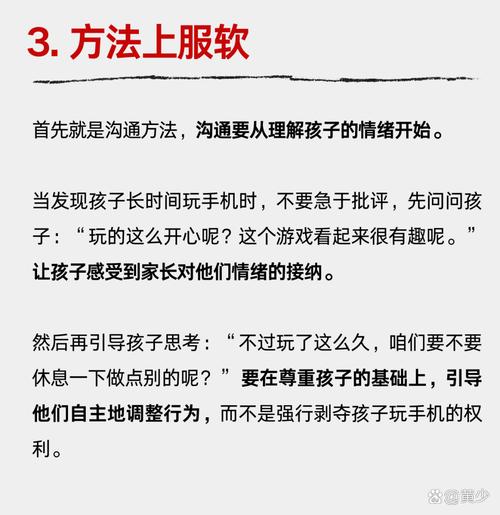

通过"三步提问法"引导自我觉察:

- "刚才想看手机时,你心里是什么感觉?"

- "如果不看手机,你觉得可以做些什么?"

- "完成那个活动后,你会获得什么?" 这种元认知训练能帮助孩子识别冲动背后的心理需求。

延迟满足培养

建立"愿望储蓄罐"机制:将每次克制玩手机的冲动转化为虚拟积分,累计一定分值可兑换实体奖励,神经科学研究证实,这种训练能增强前额叶皮层对冲动行为的抑制功能。

数字素养教育

定期开展"科技双面性"主题讨论:

- 解析APP背后的注意力收割机制

- 对比虚拟成就与现实能力发展的差异

- 探讨网络人格与现实身份的边界 这种批判性思维培养能提升孩子的媒介免疫力。

家庭生态重塑:超越技术管控的本质方案

美国儿童发展学会2022年研究指出,良好的亲子互动质量能使儿童手机依赖风险降低58%,建议每天保留"黄金90分钟":

- 晨间30分钟:共同准备早餐、规划当日目标

- 傍晚30分钟:户外运动或桌游时间

- 睡前30分钟:亲子阅读与当日回顾

家长的身教比言传更重要,芝加哥大学行为实验显示,父母自身减少1小时屏幕时间,孩子手机使用量会自动下降23%,建议设立"家庭数字斋戒日",每月选择1个周末进行全家人离线互动。

成功转型案例:从游戏沉迷到科创达人

深圳初中生小林曾是重度手游依赖者(日均5小时),经过三个月的系统干预:

- 父亲将游戏账号转为STEAM编程学习工具

- 母亲带其加入社区机器人社团

- 家庭改造阳台为"星空观测站" 半年后,小林带队获得省级青少年科技创新大赛二等奖,手机使用时间自然降至每日40分钟。

长效机制建设:动态平衡的艺术

建议每季度召开家庭数字生活复盘会:

- 检视现有规则的执行效果

- 根据成长阶段调整管理策略

- 预留10%的弹性空间应对特殊场景

对于青春期的孩子,可采用"责任递增法":每学期评估自我管理能力,通过考核逐步开放设备使用权,上海某重点中学的实践表明,这种渐进式放权能使违规率下降76%。

教育学家蒙特梭利曾说:"孩子的注意力不是被夺走的,而是被更有吸引力的事物吸引走的。"戒除手机依赖的本质,是帮助孩子在现实世界重建丰富的情感连接和成长体验,这需要家长以智慧为舟,以耐心为桨,在数字浪潮中为孩子护航出充满生命力的成长航道。

(字数统计:2358字)