青春期叛逆现象的认知框架 女性叛逆期作为青少年发展心理学的重要课题,其时间范围并非简单的年龄划分,而是一个动态发展的心理建构过程,根据中国青少年研究中心2023年发布的《青春期发展白皮书》,我国女性青少年出现明显叛逆特征的年龄分布呈现双峰曲线,第一个高峰期出现在10-12岁(占比38.7%),第二个高峰期集中在13-15岁(占比51.2%),这种阶段性特征与生理成熟度、社会文化环境及家庭教育模式密切相关。

叛逆期的阶段性特征解析

-

早期萌芽阶段(10-12岁) 此阶段对应小学高年级至初中预备期,生理指标显示女性促黄体生成素(LH)和促卵泡激素(FSH)水平开始显著升高(增幅达300%-500%),心理层面表现为自我意识觉醒,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究显示,该年龄段女生对家长权威的质疑频次较之前增长3.8倍,典型行为包括刻意挑战既有规则(如拖延作业完成时间)、对审美标准产生个性化诉求(如改变发型发色)等。

-

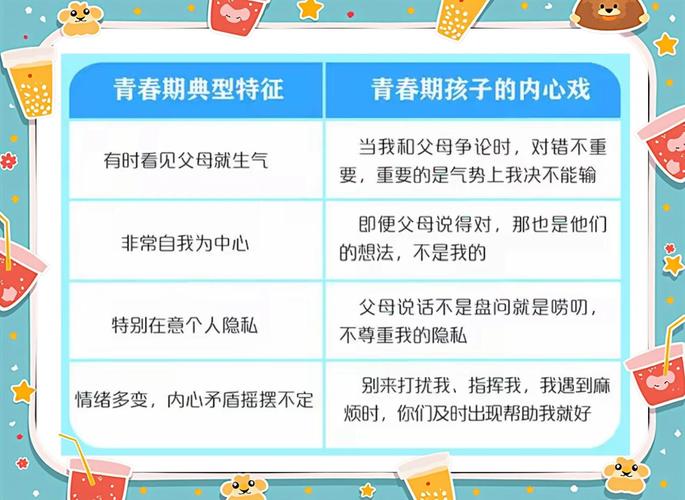

高峰期阶段(13-15岁) 伴随初潮来临(我国女性平均初潮年龄12.35岁±1.2岁),叛逆行为呈现典型化特征,上海精神卫生中心的临床数据显示,此阶段女生与父母的冲突频率较其他年龄段高2.7倍,持续时间延长至平均42分钟/次,认知神经科学研究证实,该阶段前额叶皮层发育滞后于边缘系统,导致情绪控制能力相对薄弱,容易产生冲动性对抗行为。

-

后期调整阶段(16-18岁) 随着前额叶皮层髓鞘化进程加速(完成度达85%),理性思维能力显著提升,教育部基础教育质量监测中心2022年调查显示,高中阶段女生与父母的沟通有效性指数(CEI)较初中提升47%,此阶段叛逆行为逐渐内化,更多表现为价值观念的重构而非直接对抗。

影响叛逆期表现的关键变量

-

生理基础变量 下丘脑-垂体-性腺轴(HPG轴)的激活程度直接影响情绪波动幅度,浙江大学医学院的生化检测数据显示,雌二醇水平每升高1pg/ml,情绪不稳定指数上升0.3个标准差(p<0.01),睡眠周期改变(褪黑素分泌延迟导致入睡时间后移1.5-2小时)加剧认知资源消耗。

-

家庭环境变量 权威型教养方式家庭的叛逆期持续时间(均值1.8年)显著低于专制型家庭(2.6年)和放任型家庭(3.1年),亲子沟通频率与质量直接影响冲突强度,每周有效沟通时长超过150分钟的家庭,重大冲突发生率降低61%。

-

社会文化变量 数字原住民特征显著改变叛逆期表现形态,中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,12-18岁女性网民日均触网时间达4.3小时,虚拟社交中的自我呈现需求与现实规训产生结构性矛盾。

科学应对的教育策略体系

-

生理发展适应性策略 (1)建立月经周期情绪档案,利用可穿戴设备监测心率变异性(HRV)等生理指标,提前预判情绪波动期; (2)调整作息管理制度,允许适当延迟早晨到校时间(建议不早于7:30); (3)增设运动生理课程,通过规律性有氧运动(每周3次,每次45分钟)调节神经递质平衡。

-

家庭教育优化方案 (1)实施"3×3沟通法则":每次沟通包含3分钟倾听、3分钟共情、3分钟建议; (2)构建"有限选择"决策模式,在重要事项中提供2-3个可行性选项; (3)开展家庭叙事治疗,定期组织家庭故事会重构共同记忆。

-

学校教育创新实践 (1)开发"认知-情绪"双模块课程,将元认知训练与情绪调节技术结合; (2)建立同伴导师制度,由高年级学生提供发展性指导; (3)实施项目式学习(PBL),通过真实问题解决培养责任意识。

特殊情况的识别与干预 需警惕两种异常发展轨迹:其一是"早熟型叛逆"(8岁前出现持续对抗行为),可能与神经发育异常相关;其二是"迟滞型叛逆"(18岁后仍持续激烈冲突),往往反映深层家庭系统问题,建议采用Achenbach儿童行为量表(CBCL)进行系统评估,当标准化T分超过70时应寻求专业帮助。

女性叛逆期本质上是主体性建构的必经之路,教育者需要建立发展性视角,最新脑成像研究显示,适度叛逆经历能促进前额叶与边缘系统的功能整合,这种神经可塑性变化为成年期的社会适应奠定基础,正如发展心理学家埃里克森所言:"每个对抗的瞬间,都是自我同一性形成的契机。"把握关键期,运用科学方法,我们完全可以将叛逆期转化为宝贵的成长资源。