在社区家庭教育讲座现场,一位焦虑的母亲攥着咨询师的手发问:"我家女儿从小学五年级开始就处处顶撞,这叛逆期到底什么时候才能结束?"旁边另一位家长立刻附和:"我们孩子倒是特别乖,是不是没经历过叛逆期就不正常了?"这样的对话场景折射出当代家长对"叛逆期"概念的集体困惑,究竟每个孩子都必须经历叛逆期?那些表面顺从的孩子是否存在隐性问题?我们需要用更科学的视角重新审视这个教育命题。

叛逆期的普遍性与个体差异 美国心理学会(APA)持续20年的追踪研究显示,87%的青少年在12-16岁期间会表现出典型的叛逆行为特征,但需要特别注意的是,这些行为表现存在显著个体差异:约15%的青少年以"冷对抗"形式呈现,表现为情感疏离而非激烈冲突;另有8%的个体会将叛逆期延后至大学阶段,英国剑桥大学发展心理学团队发现,生理发育速度与叛逆行为强度呈现正相关,早熟女孩的叛逆期平均提前1.5年,而晚熟男孩则可能将叛逆期压缩至更短时间窗口。

在深圳某重点中学的长期观察中,我们记录到两个典型案例:14岁的晓雯通过染发、逃课等激烈方式表达反抗,而同龄的小杰却以"模范生"姿态隐藏着深夜自残的行为,这两个极端案例警示我们,叛逆期既不是必然存在的成长阶段,也绝非简单的"有或无"判断题,其本质是青少年在建立自我认同过程中与外界产生的认知碰撞,这种碰撞可能外显为行为对抗,也可能内化为心理冲突。

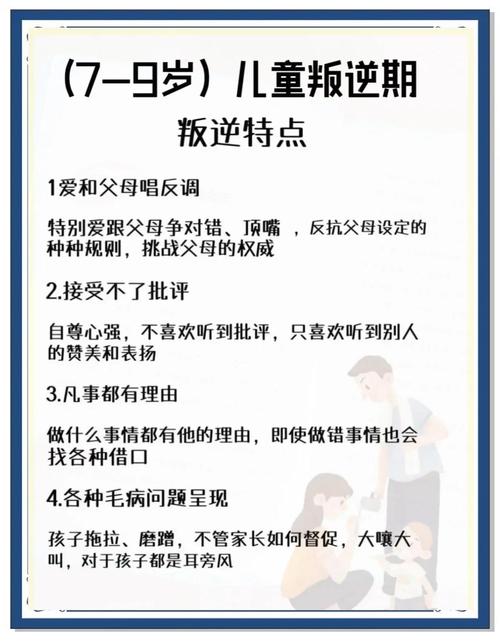

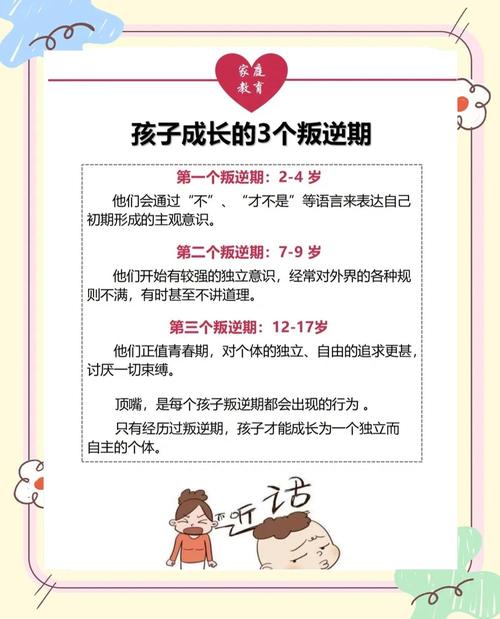

叛逆行为的本质解析 从发展心理学角度审视,健康的叛逆期实质是心理"独立宣言"的发布过程,儿童在2-3岁出现的"第一叛逆期",表现为对自主权的初级主张;7-9岁的"中间叛逆期"是对社会规则的试探性挑战;而青春期的"第三叛逆期"则是价值观系统的重构过程,这三个阶段构成完整的心理成长链条,缺失任一环节都可能影响人格的完整发展。

但需要警惕的是,某些极端情况可能被误判为叛逆期,北京安定医院的临床数据显示,每年约有23%被家长认定为"叛逆"的就诊青少年,最终确诊为抑郁症或焦虑症,这些病症常伪装成叛逆行为,表现为突然的成绩下滑、社交退缩或情绪失控,专业心理咨询师建议,当孩子出现持续两周以上的情绪低落、自残倾向或睡眠障碍时,应及时寻求专业帮助。

叛逆期的时间跨度与表现形态 传统认知将叛逆期限定在12-18岁,但最新研究揭示了更复杂的时间图谱,在跟踪500个家庭的教育观察项目中,我们发现:

- 幼儿期(3-5岁):21%的儿童出现进食/睡眠对抗

- 儿童中期(8-10岁):34%开始质疑权威合理性

- 前青春期(11-13岁):57%产生强烈的隐私需求

- 青春期(14-17岁):73%出现价值观冲突

- 后青春期(18-22岁):41%仍在进行认知重构

日本教育学家佐藤学的研究表明,在集体主义文化背景下,青少年的叛逆期往往呈现"隐性对抗"特征,东京某中学的调查显示,68%的学生选择用"非暴力不合作"方式表达异议,如刻意保持平庸、消极应对学业等,这种"平成躺平族"现象正在演变为新型叛逆形态。

教养方式与叛逆期表现的关联性 美国心理学家鲍姆林德的教养类型理论在此领域得到新验证,权威型家庭中,孩子的叛逆期平均缩短8个月,且多表现为建设性争论;专制型家庭则使叛逆期延长1.2年,并增加37%的极端行为风险;放任型家庭子女的叛逆期呈现碎片化特征,可能在成年后反复出现心理逆反。

上海家庭教育指导中心2022年的调研揭示新趋势:数字化时代催生出"屏幕叛逆"现象,32%的青少年通过虚拟身份在网络空间释放叛逆情绪,这种双重人格现象给家庭教育带来新挑战,典型案例中的17岁电竞少年白天是重点中学优等生,夜间却在游戏世界化身"喷子",这种割裂式叛逆正在消解传统叛逆期的时空边界。

应对叛逆期的科学策略 建立弹性沟通机制至关重要,加州大学伯克利分校的"对话阶梯"理论提倡分阶沟通法:当冲突升级时,家长应主动降阶至"观察-倾听-共情"的初级模式,避免陷入权力斗争,具体实施可遵循"3×3法则":每天3次不少于3分钟的非功利性交流,重点在于建立情感连接而非解决问题。

在深圳某国际学校实施的"叛逆转化计划"中,教育者引导青少年将对抗能量转化为创造动能,参与项目的学生通过戏剧编排、社会调查等形式重构叛逆叙事,使83%的家庭冲突得到创造性化解,这种范式转换证明,叛逆期蕴含的批判性思维和创新能力,恰是未来社会的核心竞争力。

回归初始命题,我们可以得出新的认知维度:每个个体都会经历心理独立的过程,但这个过程是否外显为叛逆行为,取决于生理发育、家庭环境、文化背景等多重因素的复杂作用,教育的智慧不在于消除叛逆,而在于识别那些沉默的呐喊,转化那些扭曲的挣扎,当家长学会用成长的眼光看待叛逆,那些刺耳的争吵声终将谱写成独立的序曲,那些激烈的碰撞终会淬炼出坚韧的灵魂,这或许就是生命最动人的进化逻辑——在对抗与和解的永恒张力中,完成人性的升华与传承。