部分)

近年来,未成年人网络游戏充值引发的家庭纠纷屡见不鲜,中国互联网络信息中心最新数据显示,2023年我国未成年网民规模已达1.9亿,其中21.8%的家长表示孩子存在过度消费情况,面对动辄成千上万的游戏充值账单,如何妥善处理这类问题,已成为现代家庭教育的重要课题。

游戏充值频发现状溯源

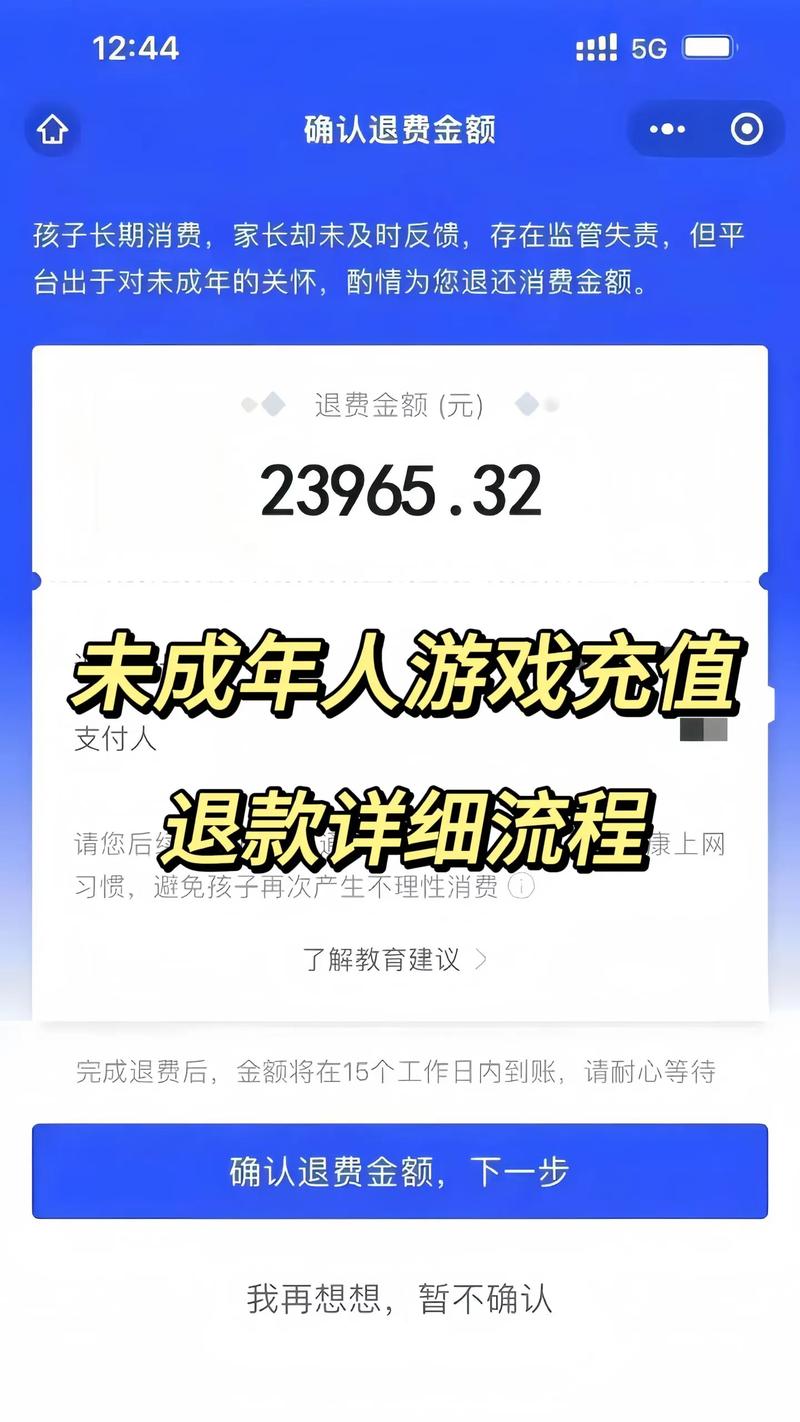

某地消费者协会近期受理的案例中,12岁男孩小明(化名)用母亲手机玩手游,三天内累计充值2.3万元,这类事件背后折射出多重社会因素:游戏厂商精心设计的激励机制、移动支付的便捷性、未成年人自控力不足,以及家庭监管的缺失。

从法律层面看,《未成年人保护法》第74条明确规定:网络游戏服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务,但在实际操作中,未成年人使用成年人账号登录、冒用家长身份信息等情况,使得法律保护存在执行漏洞。

资金追回操作指南

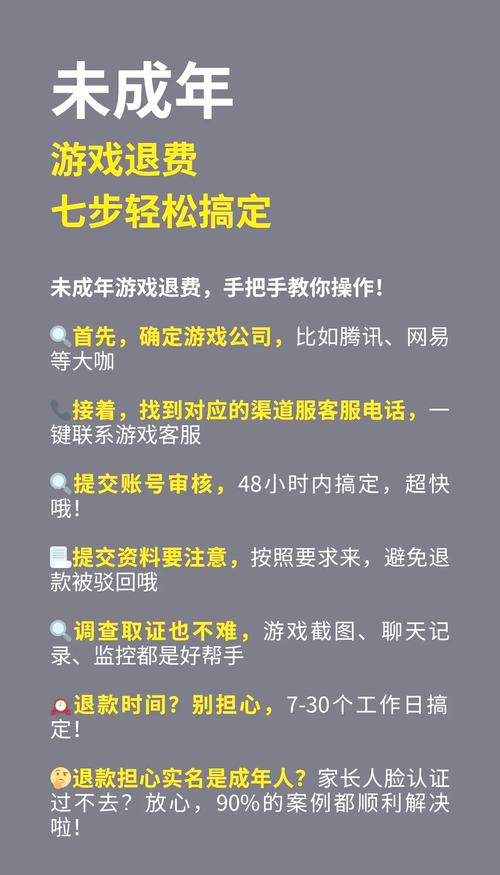

当发现孩子擅自充值后,家长需要保持冷静,按照专业流程处理:

第一步:证据固定 立即对设备进行截屏保存,包括游戏角色界面、充值记录、支付凭证等,某法院判例显示,家长张某通过保存完整的微信支付账单(含商户单号、交易时间),成功追回1.8万元充值款。

第二步:联系游戏公司 通过游戏官网或客户端内的"家长监护"通道提交申诉,需准备材料:户口本、出生证明、充值记录截图等,某知名游戏公司客服主管透露,材料齐全的申诉通常在5个工作日内会得到反馈。

第三步:法律途径 若协商未果,可依据《民法典》第19条(未成年人实施民事法律行为效力)和第145条(限制民事行为能力人实施的法律行为)主张退款,北京某律师事务所近三年处理的37起类似案件中,胜诉率达89%。

第四步:行政投诉 向12315平台或属地文化执法部门投诉时,要重点说明:游戏未落实实名认证、未设置充值限额等违规情形,2023年广东某案例显示,监管部门介入后,游戏公司3日内完成全额退款。

预防重于补救:建立家庭防护体系

-

技术防护 在移动设备设置双重验证:某品牌手机家长控制模式可限制应用内购买,设置每日支付限额(建议不超过50元),同时关闭"小额免密支付"功能,这是近七成充值事件的关键漏洞。

-

财商教育 采用"三段式"教育法:对6-10岁儿童建立"虚拟货币"认知,用实体钱币演示消费过程;11-14岁设置零花钱管理制度,培养预算意识;15岁以上引入银行账户实践,学习理性消费。

-

亲子约定 制定《家庭电子设备使用契约》,明确每天游戏时长(建议不超过1小时)、充值必须双人确认等条款,教育专家建议采用"积分奖励制",孩子通过完成学习任务获得游戏时间。

家庭教育者的反思

-

责任边界认知 某教育研究院调研显示,85%的充值事件发生在家长将手机交给孩子单独使用时,建议建立"设备交接登记"制度,每次使用时明确用途和时间。

-

替代方案构建 培养孩子2-3项实体兴趣爱好(如运动、乐器),某青少年宫数据显示,参加课外活动的孩子手游时间减少63%,周末组织家庭户外活动,用真实社交替代虚拟互动。

-

价值观引导 通过情景模拟游戏,让孩子理解"648元"在现实中的价值:相当于全家一周的伙食费,或50本课外读物,某小学实践案例显示,经过经济教育的班级,游戏充值率为对照组的1/3。

典型案例启示

杭州王女士的维权经历值得借鉴:发现13岁女儿充值3800元后,她首先与孩子深入沟通,了解其充值动机(购买限量皮肤获得同学认可),随后联系游戏公司时,不仅提供充值记录,还提交了孩子书写的情况说明,最终在未走法律程序的情况下,5天内获得80%退款,这个案例说明,理性沟通比简单责骂更有效。

处理游戏充值问题,本质上是家庭教育的试金石,建议家长建立"三步响应机制":短期妥善处理资金问题,中期完善防护措施,长期构建健康娱乐观,我们的目标不是完全禁止游戏,而是培养孩子形成健全的消费观和自制力,当孩子真正理解"虚拟消费"与现实价值的关系时,才是解决问题的根本之道。

(全文共1520字)