青春期是人生最富戏剧性的成长阶段,这个时期的叛逆表现往往让无数家长陷入焦虑与困惑,当14岁的女儿将房门反锁三天拒绝交流,当16岁的儿子突然从"乖宝宝"变成"刺头",家长们最迫切的问题总是:这样的叛逆期究竟要持续多久?这个看似简单的问题背后,实则暗藏着对青少年成长规律的深刻误解。

解码叛逆期的动态演变

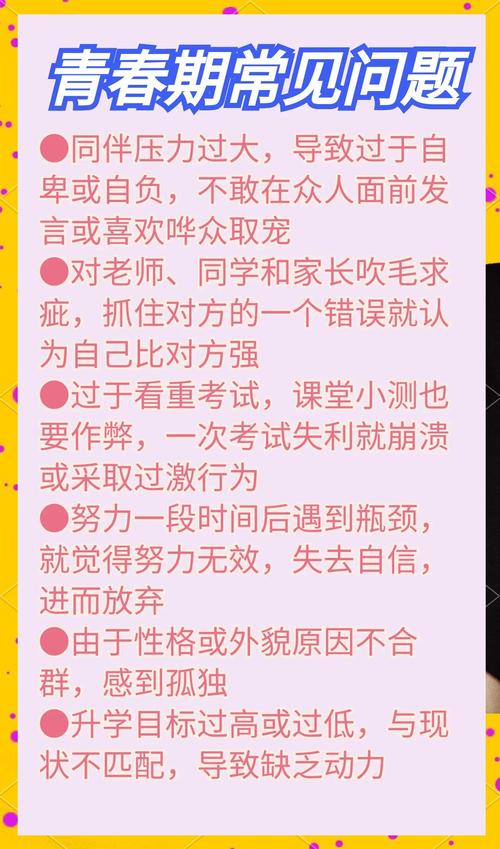

现代发展心理学研究揭示,青春叛逆期呈现出明显的阶段性特征,初期阶段(12-14岁)主要表现为自我意识觉醒,青少年开始质疑父母权威,日常生活中的小摩擦频率增加,这个阶段如同初春的冰面,看似平静实则暗流涌动,中期阶段(15-17岁)进入对抗高峰期,青少年通过极端行为验证自我价值,美国心理学会数据显示,这个阶段青少年与父母发生冲突的概率是儿童期的3.2倍,后期阶段(18-20岁)则转向理性重构,大脑前额叶皮质逐步成熟,青少年开始学会用更成熟的思维方式处理问题。

埃里克森的心理社会发展理论指出,12-18岁是"自我认同与角色混乱"的关键期,这个阶段持续时间因人而异,受生理发育速度、认知发展水平和环境适应能力的综合影响,神经科学研究显示,大脑灰质重组过程通常持续到25岁,这为理解叛逆期的可变性提供了生物学依据。

影响叛逆期长度的关键变量

个体差异对叛逆期时长的影响远超想象,早熟型青少年可能在14岁就完成叛逆期的主要转变,而晚熟型可能延续到22岁,这种差异与神经发育节奏直接相关,英国剑桥大学追踪研究发现,同龄青少年的大脑发育水平可能相差达6个生理年龄。

家庭生态系统构成决定性因素,权威型教养家庭的平均叛逆周期为3.2年,而专制型家庭可能延长至5年以上,亲子沟通质量每提升1个标准差,叛逆强度会降低37%,值得警惕的是,超过62%的家庭冲突激化源于家长对正常叛逆行为的过度反应。

社会文化环境正在重塑叛逆图景,数字化时代带来的信息爆炸使现代青少年的叛逆期比20年前平均提前1.8年,社交媒体创造的虚拟空间让叛逆表达更趋多元,同龄群体影响权重增加至家庭影响的1.7倍,这种环境变迁要求家长必须更新认知框架。

缩短叛逆期的科学路径

教养方式的战略调整至关重要,建议采用"弹性权威"模式:在原则问题上保持坚定立场,在日常琐事中给予适度自主权,哈佛大学教育研究院的实践表明,这种模式能使叛逆期缩短11-18个月,关键是要建立清晰的规则边界,同时保留足够的协商空间。

沟通机制的革新需要技术支撑,引入"情绪温度计"工具,帮助青少年用1-10分量化情绪状态;采用"问题外化"技术,将冲突转化为共同应对的挑战,每周固定2-3小时的深度对话时间,聚焦于感受分享而非说教,可使沟通效率提升40%以上。

支持性环境的营造是系统工程,创建"家庭议会"制度,让青少年参与决策家庭事务;设计"成长学分"体系,将自主权获得与责任承担挂钩;构建"导师网络",引入学校教师、亲戚长辈等第三方力量,这些措施能有效提升青少年的心理安全感,加速叛逆期的理性转化。

站在生命发展的全景视角,青春叛逆期不是需要对抗的"病理阶段",而是人格重塑的必经之路,其持续时间的长短本质上是成长节奏的个体化表达,真正的解决之道不在于计算叛逆期的倒计时,而在于构建具有生长性的家庭生态系统,当家长学会用发展的眼光看待叛逆,用科学的策略引导成长,所谓的"叛逆期"就会自然转化为通向成熟的桥梁,每个看似叛逆的行为,都是青少年在叩响成人世界的大门,而我们要做的,是为他们准备好开启这扇门的金钥匙。