现行惩戒制度下的教育困境 2023年教育部基础教育司专项调研显示,全国范围内因违纪被停课超过3天的学生中,37%出现明显心理应激反应,21%产生厌学情绪,这个数据暴露出当前教育惩戒制度存在的深层矛盾:当学校选择以"不让上学"作为主要惩戒手段时,究竟是在履行教育职责,还是在推卸育人责任?

惩戒失当的典型表现

- 惩戒措施泛化:某地教育局通报显示,学生迟到、未完成作业等轻微违纪占停课处分的45%

- 惩戒程序失范:四川某初中生因课堂争执被停课两周,家长直至第五日才收到正式通知

- 惩戒效果异化:停课期间76%的学生处于无人监管状态,反而增加了安全隐患

- 惩戒标准模糊:同样违纪行为在不同学校可能面临从警告到停课的不同处理

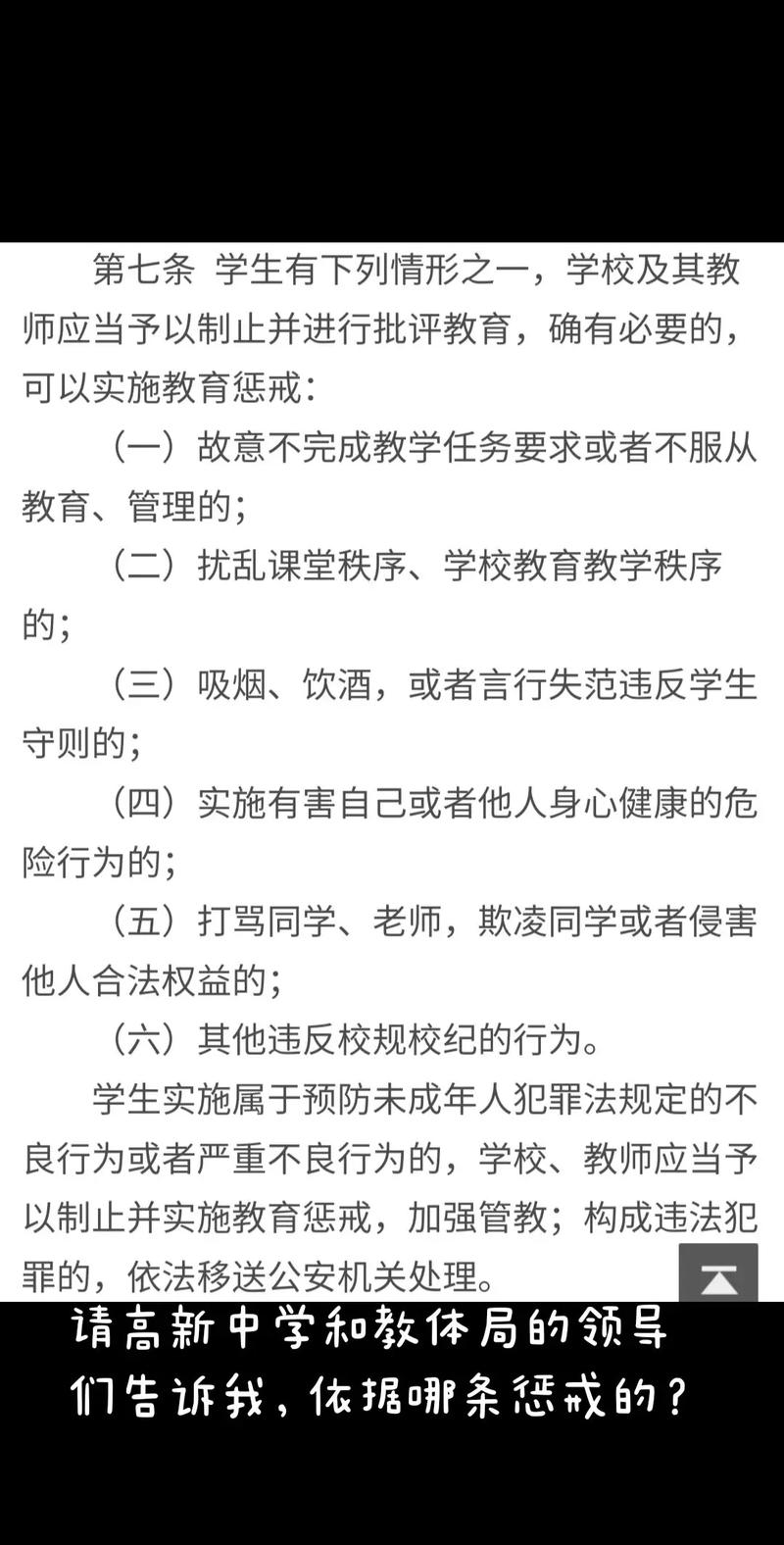

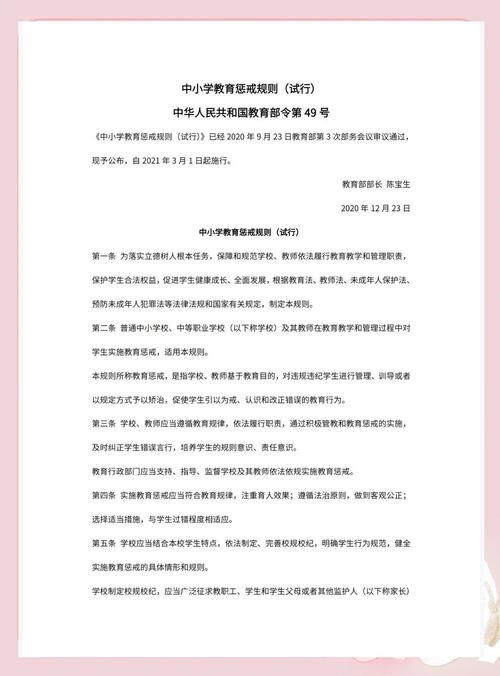

法律与教育的平衡艺术 《未成年人保护法》第二十八条明确规定:"学校应当保障未成年学生受教育的权利",某地方法院2022年判决的典型案例中,法院认定学校对初中生实施超过5天的停课处分违反教育法规,责令学校恢复学生上课权利并作出书面道歉,这提醒教育工作者:惩戒权的行使必须遵循比例原则,停课决定需要经过审慎评估。

教育惩戒的重构路径 (一)建立分级响应机制

- 制定违纪行为分类清单(学习纪律、校园安全、品德规范等)

- 设计渐进式惩戒流程(谈心-书面检讨-校内服务-短期停课)

- 设置最高惩戒期限红线(建议单次停课不超过3个教学日)

(二)完善程序保障体系

- 实施惩戒前告知制度(向学生及家长说明事由、依据)

- 建立学生申诉委员会(教师代表、家长代表、法律顾问共同参与)

- 配套教育帮扶措施(停课期间指定教师进行远程辅导)

(三)创新教育替代措施

- 社区服务学习:组织违纪学生参与公益劳动

- 心理契约矫正:签订行为改进承诺书

- 朋辈调解机制:建立学生纠纷调解委员会

- 成长档案管理:记录行为改善过程

家庭应对的理性选择 当遭遇停课处分时,家长应当:

- 保持情绪稳定,避免与校方直接冲突

- 要求校方出具书面处分决定及依据

- 查阅学校章程中关于惩戒的规定条款

- 向当地教育主管部门申请复核

- 必要时寻求法律救济(如向法院提起行政诉讼)

制度优化的国际经验 美国加州实施的"恢复性司法"计划,将80%的违纪行为转化为社区服务项目;芬兰推行的"教育谈话"制度,通过专业教育心理学家介入矫正学生行为;新加坡实施的"校内留观"措施,让学生在专门教室完成课业的同时接受行为指导,这些实践为我国惩戒制度改革提供了有益参考。

教育本质的回归之路 某重点中学的实践案例值得借鉴:该校建立"成长导师制",为每位违纪学生配备专属教育顾问,通过"违纪分析-制定方案-定期评估"的三步流程,使二次违纪率下降62%,这证明教育惩戒的终极目标不是惩罚,而是通过适度的规制帮助学生建立规则意识,实现自我成长。

教育的真谛在于唤醒而非惩戒,当学生犯错时,我们需要的是更具智慧的教育应对:既要有维护校园秩序的坚定,更要有守护成长权利的温情,这需要学校建立科学的惩戒制度,教师提升教育处分的艺术,家长保持理性维权的意识,社会构建包容支持的环境,唯有多方协同,才能让每个迷途的生命在教育的光照下找到正确的航向。