被忽视的童年负重者

在当代教育环境中,一个令人不安的现象正悄然蔓延:原本应该充满欢笑的校园里,越来越多的孩子开始出现失眠、厌学、情绪失控等异常表现,某重点小学五年级班主任王老师发现,班级里超过三分之一的学生会在课间反复查看作业记录本,即使确认已完成作业也难以放松,这种普遍存在的焦虑状态,折射出当代小学生承受着远超其年龄段的心理压力。

压力显性化的生理警报 (1)持续性的躯体反应 北京市儿童医院神经内科2023年数据显示,7-12岁儿童功能性腹痛就诊率较五年前增长47%,其中78%的案例与学业压力存在直接关联,这种躯体化症状多表现为:

- 晨起腹痛反复发作(尤其在考试日)

- 不明原因头痛(频率超过每周2次)

- 入睡困难与夜惊(伴随磨牙现象)

- 食欲显著波动(暴食或厌食交替)

(2)免疫系统的异常警示 上海交通大学医学院跟踪研究发现,长期处于高压状态的小学生群体,季节性流感感染率是普通儿童的2.3倍,病程平均延长1.8天,某实验小学四年级学生小林,连续三年在期中考试周必定发烧就医,其免疫球蛋白检测值呈现规律性波动。

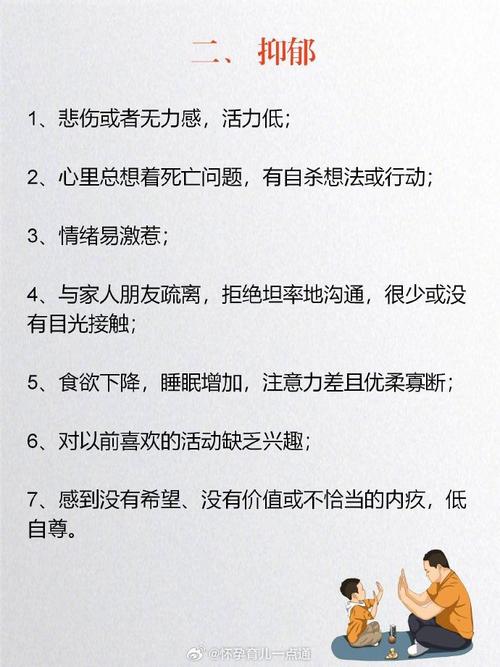

心理状态的异常波动 (1)情绪表达的极端化 广东省青少年心理援助中心记录显示,2022年接诊的儿童情绪障碍案例中,61%存在"双相情绪波动"特征:

- 课业时间表现出过度顺从

- 家庭环境中频繁爆发攻击性

- 对细小失误产生灾难化联想

- 获得表扬时产生负罪感

(2)认知功能的异常表现 华东师范大学认知实验室通过眼动仪监测发现,高压组儿童在完成认知任务时:

- 注意力持续时间缩短42%

- 工作记忆容量下降31%

- 问题解决灵活性降低58%

- 视觉搜索效率减弱27%

行为模式的异常转变 (1)学习行为的病态化 重庆市教育科学研究院对1200名小学生的跟踪调查揭示:

- 73%的高年级学生存在"作业检查强迫症"

- 58%会提前2小时到校反复确认课程表

- 34%在考试前出现书写痉挛症状

- 29%形成"错题羞耻"回避心理

(2)社交功能的退化 北京市海淀区某重点小学的田野观察显示:

- 课间主动交流次数减少61%

- 团体游戏参与意愿下降44%

- 矛盾解决能力退化至低龄化水平

- 对同龄人成功产生病理性嫉妒

潜藏危机的预警信号 (1)语言表达的特征转变

- 频繁使用"必须""否则"等绝对化词汇

- 对开放式问题回答"不知道"频次增加

- 叙事时呈现碎片化与跳跃性

- 对时间表述出现"加速"错觉

(2)绘画投射的隐秘信息 儿童心理分析师发现压力儿童的绘画作品呈现:

- 人物比例失调(头部占比过大)

- 用色趋向单色系(黑色使用率增加)

- 空间布局压迫感(占满整张画纸)

- 反复涂抹特定区域(形成视觉黑洞)

教育生态的深层反思 (1)课程设计的结构性矛盾 对比1980年代与当代小学课程设置发现:

- 单日知识输入量增加3.2倍

- 抽象概念教学提前2.5年

- 跨学科整合要求提升4倍

- 课后实践任务增长7倍

(2)评价体系的认知偏差 某省教育厅调研显示:

- 87%的教师承认存在隐性比较机制

- 65%的家长将成绩与未来生存绑定

- 42%的学校奖励制度忽略进步维度

- 29%的课程考核标准超越儿童认知

系统干预的多维路径 (1)教学场景的重构策略

- 实施15分钟微单元教学法

- 建立动态知识消化评估系统

- 设计阶梯式目标达成机制

- 引入非结构化学习空间

(2)家庭教育的范式转型

- 建立情绪安全"缓冲带"(每日30分钟)

- 实践成长型思维对话模式

- 构建多元价值评价体系

- 设置压力释放专属仪式

(3)社会支持的协同网络

- 社区卫生中心建立儿童压力筛查站

- 公共图书馆开设认知调节工作坊

- 体育场馆开发身心协调训练课程

- 文化机构策划童年叙事疗愈项目

守护童年的可能空间 当10岁的小雨在心理咨询室画出被无数箭头穿透的太阳时,我们不得不正视:儿童压力问题已从个别案例演变为系统性危机,教育工作者需要建立新的观察维度——不仅要看见试卷上的分数曲线,更要读懂那些隐藏在橡皮擦痕里的焦虑,在课桌边缘的指甲划痕中的不安,在反复整理的文具排列里的强迫,唯有构建起理解、支持、缓释的多维防护网,才能让每个孩子找回属于童年的轻盈脚步,这不仅是教育专业性的体现,更是对生命成长规律的敬畏与守护。