在当代家庭教育场景中,我们经常看到这样的画面:饭桌上孩子边看手机边扒饭,公园里小学生捧着手机不愿参与游戏,甚至课堂上都有学生偷偷滑动屏幕,根据中国儿童中心2023年发布的《青少年数字媒介使用调查报告》,我国6-12岁儿童日均手机使用时长已达2.8小时,较五年前增长320%,这种趋势正在引发教育界的深度忧虑,作为从事基础教育研究20年的教育工作者,我将系统剖析手机依赖对小学生造成的全方位影响,并提出切实可行的应对策略。

生理健康领域的三大威胁

-

视力损伤的不可逆危机 北京同仁医院眼科中心数据显示,2022年小学生近视检出率达43.6%,其中连续使用手机30分钟以上会导致泪膜破裂时间缩短40%,更严重的是,手机屏幕发出的蓝光可直接穿透晶状体到达视网膜,这种高能短波光对尚在发育期的儿童眼睛具有累积性损害,临床上已出现多例8-10岁儿童因过度使用手机导致假性近视转真性近视的案例。

-

颈椎发育的隐形杀手 儿童骨科专家指出,低头45度看手机时,颈椎承受的压力相当于22公斤重物,正处于骨骼发育关键期的小学生,长期保持这种姿势会导致颈椎生理曲度异常,出现颈部前倾、圆肩驼背等体态问题,上海某小学抽样调查显示,经常使用手机的学生中68%存在肩颈肌肉劳损症状。

-

睡眠质量的持续恶化 清华大学睡眠医学中心研究发现,睡前使用手机的小学生平均入睡时间延长40分钟,深度睡眠时长减少25%,这是因为手机屏幕的蓝光会抑制褪黑素分泌,打乱生物节律,某重点小学班主任反映,课堂上打瞌睡的学生80%存在睡前玩手机的习惯。

心理发展层面的四重隐患

-

注意力系统的破坏性打击 神经科学研究证实,频繁切换手机应用会导致大脑前额叶皮层持续处于应激状态,某教育实验显示,每天使用手机超1小时的小学生,在需要持续注意力的阅读理解测试中,错误率比对照组高出37%,这种碎片化的信息接收模式,正在摧毁儿童本应培养的深度思考能力。

-

情感认知的扭曲性发展 过度依赖虚拟社交的孩子正在丧失真实的情感表达能力,广州某心理咨询机构案例显示,沉迷手机的小学生在描述"开心"情绪时,70%只能使用网络表情包替代语言表达,更值得警惕的是,短视频平台即时反馈机制导致的"即时满足依赖症",正降低儿童对现实世界延迟满足的耐受度。

-

自我认同的混乱性建构 在美颜滤镜和虚拟身份的影响下,许多小学生产生严重的认知偏差,某小学心理普查发现,42%的四年级学生对自己的外貌评价显著低于实际水平,这些学生都有长期使用拍照软件的经历,虚拟世界与现实世界的割裂,正在动摇儿童自我认同的根基。

-

价值观形成的污染性干扰 网络空间的低俗内容、拜金主义、暴力暗示等不良信息,对价值观尚未定型的小学生构成严重威胁,教育部门监测发现,某热门短视频平台的小学生用户中,31%曾接触过不适合未成年人的内容,这些信息如同精神毒瘤,潜移默化地腐蚀着儿童的价值判断体系。

学习能力维度的三重侵蚀

-

书写能力的集体退化 某区教研室对比实验显示,每天使用手机超过2小时的学生群体,汉字书写合格率仅为对照组的53%,触屏操作导致的书写需求减少,使手部小肌肉群得不到充分锻炼,直接影响了学生的书写能力发展。

-

记忆功能的代际衰退 依赖手机存储信息的学生正在丧失自然记忆能力,某记忆实验表明,需要记忆10个生词时,能使用手机的学生回忆准确率比禁用组低28%,这种"数字健忘症"严重削弱了儿童的基础学习能力。

-

创造力的慢性衰竭 手机信息的即时可得性正在扼杀儿童的想象力,在命题作文《我的梦想》中,经常使用手机的学生有65%的内容出现网络流行语和短视频桥段,而较少接触手机的学生展现出更丰富的原创性表达。

社会适应能力的双重危机

-

现实社交技能的荒漠化 过度依赖网络社交的学生正在失去面对面交流的能力,某小学观察发现,课间玩手机的学生主动发起社交互动的次数仅为其他学生的1/3,这种社交退缩现象导致儿童难以建立健康的人际关系。

-

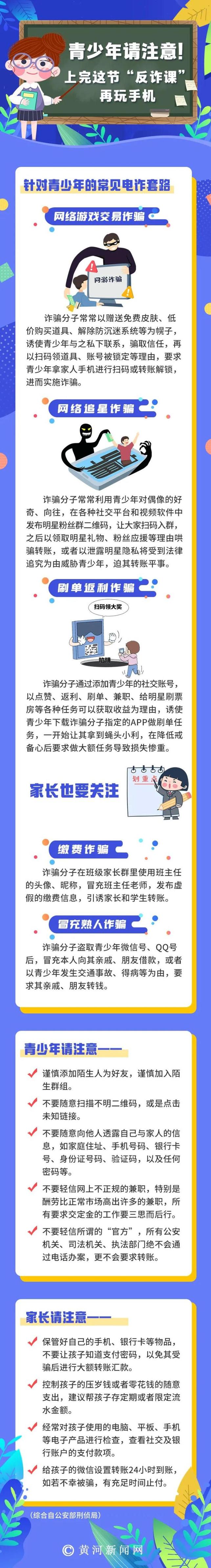

危险辨识能力的集体缺位 网络空间的复杂性远超儿童的认知水平,公安部门统计显示,2022年小学生遭遇网络诈骗的案例同比增长120%,其中80%的受害者在事发前都有自由使用手机的经历,这种安全隐患必须引起足够重视。

教育对策建议

-

建立分级管理制度 参照欧盟《数字教育框架》,制定符合我国国情的分级使用标准:建议低年级学生完全禁用智能设备,中高年级每天使用不超过40分钟,且需安装教育部认证的内容过滤系统。

-

创新替代活动方案 学校可推广"无屏课间",设置传统游戏区、图书角等实体互动空间,家长应规划丰富的家庭活动,如亲子阅读、户外运动等,转移儿童对手机的注意力。

-

构建协同育人机制 教育部门应牵头建立"家校社"三方联动平台,定期开展数字素养培训,建议社区设立"儿童数字健康服务站",提供专业咨询和干预服务。

-

重塑榜样引领作用 家长要以身作则,设立"家庭无手机时段",教师群体要率先践行健康用网理念,在教育教学中更多采用实体教具和面对面指导。

面对手机这把"双刃剑",我们需要清醒认识到:儿童时期的身心发展具有不可逆性,当我们在餐厅用手机安抚哭闹的孩子时,在长途旅行中用平板电脑充当"电子保姆"时,实际上是在透支孩子的未来,让我们携手构建健康的数字成长环境,还给孩子一个真实、完整、充满生命力的童年,这不仅是教育工作者的责任,更是整个文明社会的共同使命。