引言:早恋,一个被浪漫化的社会问题

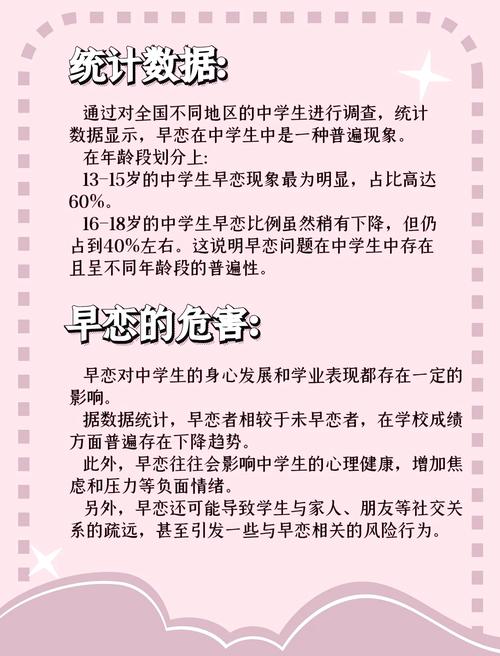

在当代社会,青少年早恋现象日益普遍,社交媒体、影视作品和流行文化中,青春期的爱情常被描绘为纯真美好的体验,却鲜少提及其背后的风险,作为教育工作者,我们深知早恋并非简单的“成长必经之路”,而是可能对青少年的学业、心理、人际关系甚至人生轨迹造成深远影响的复杂问题,本文将从科学研究和实际案例出发,揭示早恋的潜在危害,呼吁家庭、学校与社会共同关注这一隐性成长危机。

早恋对心理发展的干扰:未成熟的情感承受力

青春期(12-18岁)是大脑前额叶皮层发育的关键期,这一区域负责理性决策与情绪管理,研究表明,青少年处理复杂情感的能力仅相当于成人的60%(美国心理学会,2022),过早涉足恋爱关系,易引发以下心理问题:

-

情绪波动加剧

某中学心理咨询室数据显示,因恋爱纠纷产生焦虑、抑郁情绪的学生占比达年度咨询量的43%,一位15岁女生因男友提出分手,连续两周逃课并出现自残倾向,经诊断为急性应激障碍。 -

自我认知扭曲

青少年常通过伴侣的认可建立自我价值感,某重点高中调查显示,68%的早恋学生认为“不被喜欢等于失败”,这种依附性认知可能延续至成年后的婚恋关系。 -

抗压能力弱化

2023年教育部调研发现,早恋群体遭遇学业挫折时选择逃避的比例是非早恋群体的2.3倍,亲密关系成为逃避现实压力的“避风港”,反而阻碍了独立解决问题能力的培养。

学业滑坡:被低估的机会成本

北京师范大学追踪研究显示,早恋学生的高中升学率较同龄人低19%,重点大学录取率差距扩大至31%,这种差距源自三重机制:

-

时间侵占效应

对某省示范性高中的匿名问卷调查揭示,早恋学生日均花费2.7小时处理恋爱相关事务(聊天、争执、策划见面等),相当于每年损失985小时有效学习时间。 -

注意力稀释定律

神经科学研究证实,强烈情感刺激会抑制海马体功能,某市联考数据分析表明,处于热恋期的学生数理化成绩平均下降14分,记忆类科目受影响更显著。 -

目标替代危机

教育心理学家王明阳团队发现,32%的早恋学生将“维持关系”置于人生目标首位,一名原年级前十的男生为陪女友追星,放弃参与国际奥赛选拔,典型展示了目标体系的错位。

人际关系的畸形发展:从多元社交到封闭共生

健康的青春期社交应包含同伴互动、师生交流、家庭沟通等多维度网络,早恋却可能引发:

-

社交圈层萎缩

某青少年发展中心调研显示,持续恋爱超6个月的学生,朋友数量减少58%,与父母日均对话时长从42分钟骤降至9分钟。 -

群体排斥风险

班级社会学观察发现,公开恋爱关系的学生中,73%遭遇过同辈群体的孤立或恶意调侃,这种创伤可能演变为社交恐惧。 -

暴力倾向滋生

2022年《校园安全白皮书》指出,因恋爱纠纷引发的肢体冲突占中学生违纪事件的29%,某校甚至出现过男友胁迫女生发生性关系的恶性事件。

价值观的过早固化:浪漫幻想与现实认知的冲突

青少年通过早恋构建的婚恋观往往存在严重偏差:

-

物质主义萌芽

上海某区调查显示,45%的中学男生认为“送礼金额代表爱意浓度”,部分女生形成“节日必须收奢侈品”的畸形期待。 -

责任意识缺失

某妇产医院数据显示,未成年人流产案例中,83%的男生在事发后选择断绝联系,折射出对亲密关系责任的认知匮乏。 -

婚姻认知错位

某婚恋机构对3000名未婚青年的回溯研究发现,早恋经历者更倾向相信“真爱无需经营”,离婚率高出平均值21%。

生理健康的隐形威胁:被忽视的身体代价

-

激素紊乱风险

复旦大学附属医院研究证实,过早发生性行为的少女,患多囊卵巢综合征的概率是同龄人的3.2倍。 -

睡眠剥夺连锁反应

深夜网聊导致70%的早恋学生日均睡眠不足6小时,引发注意力障碍、免疫力下降等问题。 -

营养不良危机

为保持身材取悦对方,19%的中学女生采取极端节食,某校甚至出现集体催吐的“减肥打卡群”。

教育建议:构建三位一体的防御体系

-

家庭层面

- 建立每周不少于3小时的深度沟通机制

- 通过家庭旅行、共同观影等活动自然渗透婚恋观教育

-

学校层面

- 开设“情感管理”校本课程(如冲突解决、压力疏导模块)

- 建立“成长导师制”,为每个学生配备心理辅导联系人

-

社会层面

- 网络平台实施“青少年恋爱内容分级制”

- 社区定期举办“健康关系工作坊”,邀请过来人分享经验

让花开在合适的季节

早恋如同未成熟的青苹果,过早采摘只会尝到苦涩,我们并非要扼杀青春期的情感萌动,而是主张用更理性的态度引导青少年积蓄能量,当家庭给予温暖而不控制的爱,学校提供科学的情感教育,社会营造健康的成长环境,年轻人自会在合适的时间,收获真正成熟的爱情果实,这需要每个教育者的智慧,更需要整个社会的耐心等待。