清晨的校门口,十岁的童童紧攥书包带不愿松手,直到母亲蹲下身轻声询问,孩子才哽咽着说出"不想和浩浩坐同桌",这样的场景每天都在不同家庭上演,中国青少年研究中心数据显示,42.7%的小学生曾遭遇过不同程度的同伴冲突,当孩子在校遭遇同桌矛盾,家长的第一反应往往决定事件走向,作为深耕教育领域二十年的从业者,我观察到家长应对方式直接影响着孩子的社交能力发展与心理健康建设。

识别矛盾本质:超越"欺负"的认知框架

案例中的童童母亲没有立即质问"他打你了吗",而是通过三个开放性问题逐步了解真相:原来浩浩总在童童写字时摇晃桌子,还把她借出的橡皮切成碎块,这些行为虽未构成肢体暴力,却持续消耗着孩子的在校安全感,美国儿童心理学家劳伦斯·科恩指出,7-11岁儿童正处于社交能力发展的关键期,超过83%的同桌矛盾源于边界感认知差异。

家长需警惕两类典型表现:身体信号(失眠、食欲减退、不明原因疼痛)与行为异常(抗拒上学、文具频繁损坏、作业质量骤降),北京某重点小学的跟踪调查显示,能够准确识别这些信号的家长,其子女后续心理复原力比忽视型家庭高出3.2倍。

建立对话通道:倾听比追问更重要

"为什么不早点告诉妈妈?"这种质问式开场会让孩子产生二次伤害,建议采用"环境浸润法":在睡前故事时间或散步途中自然引入话题,可以分享自己儿时的类似经历:"妈妈小学时也遇到过总借文具不还的同桌..."当孩子眼神发亮时,用"后来呢?"引导倾诉。

有效倾听需要肢体语言的配合:保持视线平齐,双手自然交叠(避免看手机),点头频率维持在每分钟6-8次,华东师范大学心理系实验证实,这种"安全岛"式倾听能使儿童倾诉时长增加47%,切记不要中途打断,即使听到矛盾细节也要控制表情,用"嗯,妈妈在听"保持对话流畅。

赋能式回应策略:从情感支持到行动指导

当孩子完整叙述后,切忌立即给出解决方案,建议分三步走:

- 情感确认:"被推书本肯定很难过,换成妈妈也会生气"

- 认知强化:"你能清楚说出不舒服的事情,特别勇敢"

- 开放引导:"你觉得我们可以做些什么呢?"

针对不同年龄段的回应需要差异化:低年级孩子可借助玩偶进行角色扮演,中高年级建议使用"选择轮盘"工具,例如制作包含"明确表达感受""寻求老师帮助""调换座位"等选项的转盘,让孩子在游戏中掌握主动权,广州某实验小学实践数据显示,使用该方法的学生三个月内自主解决冲突能力提升61%。

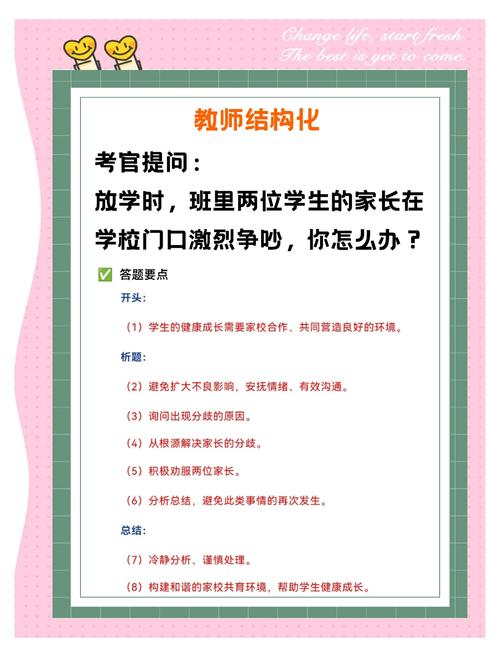

构建支持系统:家校协作的智慧

与教师沟通要把握"三要三不要"原则:要描述具体行为("每天被画课本第5页"而非"总被欺负"),要表达合作意愿,要约定反馈机制;不要当众质疑教师安排,不要比较其他学生待遇,不要要求立即调座,可携带孩子绘制的"情绪天气表",用可视化数据辅助沟通。

培养孩子的"社交雷达"同样重要:通过共读《同桌的阿达》等绘本,讨论"友好触碰与越界行为"的区别;定期进行"校园安全演练",用情景模拟训练应对技巧,杭州某家庭教育中心研发的"三句话守护法"效果显著:"这是我的座位""请不要这样""我需要告诉老师"。

矛盾背后的成长契机

处理得当的同桌矛盾能成为珍贵的人生课程,建议制作"成长手账",记录每次冲突的应对过程,当孩子成功用坚定语气阻止对方越界时,用具体化的表扬强化积极体验:"刚才你说'请停止'时站得笔直,特别有力量!"

要警惕两种极端:过度干预会剥夺孩子解决问题的机会,完全放任可能导致心理创伤,理想的家长角色是"安全网守护者"——让孩子在适度挑战中积累经验,在危机时刻提供支持,定期进行"冲突复盘",用"如果重来你会..."的句式培养反思能力。

八周后的家长会上,童童作为班级调解员分享了如何用"友谊桥梁图"化解矛盾,她的母亲感慨:那次同桌危机成了孩子成长的转折点,校园社交冲突从来不是非黑即白的判断题,而是需要智慧与耐心解答的成长方程式,当我们用理解代替指责,用赋能替代包办,孩子收获的不仅是解决问题的钥匙,更是照亮未来人际之路的明灯。

(全文共计1276字)