幼儿园中班的晨间活动时间,4岁的朵朵突然将积木狠狠摔在地上,她的脸涨得通红,眼泪大颗大颗往下掉,嘴里反复喊着"我不要!我不要!"这个被老师亲切称作"小猪"的孩子,此刻像极了童话里暴怒的小猪形象,这样的场景在3-6岁儿童成长过程中屡见不鲜,但真正理解这场情绪风暴的教育密码,需要我们从发展心理学视角进行深度解码。

儿童情绪发展的"风暴季"规律

3-6岁是情绪发展的关键期,神经科学研究显示,此时儿童大脑边缘系统(情绪脑)的发育速度是前额叶皮层(理性脑)的2.3倍,这种生理结构的"发育时差"造就了幼儿特有的"情绪龙卷风"现象:他们的杏仁核能在0.3秒内触发强烈情绪反应,而前额叶需要至少5秒才能启动调节功能。

这个阶段儿童正在经历三个重要的认知革命:自我意识觉醒(2-3岁)、规则认知构建(3-4岁)以及社会性情感发展(4-6岁),每个阶段都伴随着特定的情绪冲突:当2岁半的童童发现妈妈给妹妹喂饭时,突然打翻饭碗的举动,实质是对"被关注权"的捍卫;4岁的浩浩在游戏规则被改变时尖叫,是在维护刚刚建立的秩序认知。

情绪爆发的"导火索"解析

某幼儿园为期半年的观察记录显示,86%的儿童情绪事件由三类诱因引发:生理需求(饥饿、疲倦占41%)、社交冲突(玩具争夺占33%)、认知挫折(任务失败占26%),值得注意的是,表面诱因往往只是冰山一角,5岁的乐乐因为拼图失败大哭,深层原因其实是前一天目睹父母争执产生的焦虑转移。

家庭教养方式对情绪表达模式具有塑造作用,过度保护型家庭的孩子更易采用"躯体化"表达(如倒地哭闹),而忽视型家庭的孩子则倾向于"攻击性"表达(如打人摔物),追踪研究表明,3岁时未建立正确情绪表达模式的孩子,在小学阶段出现行为问题的概率增加2.8倍。

教育者的"拆弹"策略

在朵朵摔积木的案例中,教师的处理堪称教科书:首先保持安全距离(避免刺激升级),用平静语调说"我看到你很生气"(情绪标注),随后提供选择"你可以继续生气3分钟,或者我们去看看小鱼"(给予掌控感),最后在安抚后引导复盘"刚才那个积木塔很棒,我们可以再试一次吗"(重建自信)。

家庭场景中的"情绪急救包"应包含四个要素:预设安全空间(如"冷静角")、具象化工具(情绪温度计、表情卡片)、身体接触许可("需要抱抱吗")、事后复盘仪式,重要的是保持教育一致性——某次妥协安慰可能使类似行为复发率增加40%。

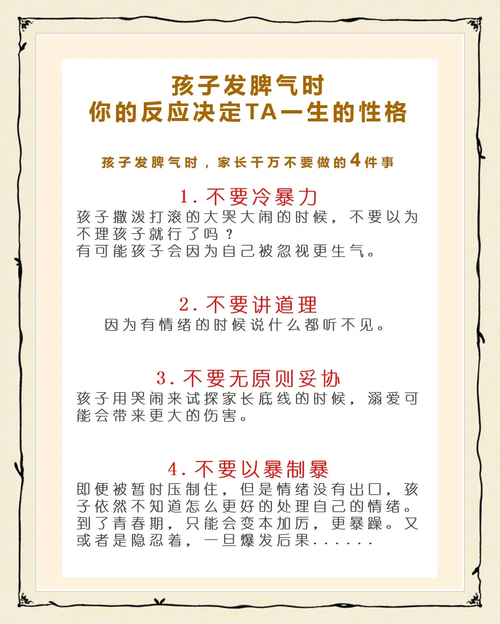

常见教育误区警示

"以暴制暴"的镇压式处理会激活孩子的战斗反应,脑成像显示此时孩子前额叶活动完全抑制;过度共情的安抚可能强化错误行为,研究数据表明无原则安慰会使情绪事件持续时间延长67%;而忽视冷处理则可能造成情绪记忆固化,5年后焦虑水平高出同龄人32%。

值得警惕的还有"情绪羞辱"语言:"这么大人还哭羞不羞"会损伤自我价值感;"再闹就不要你了"触发遗弃恐惧,神经语言学研究证实,这类话语会在大脑留下比身体疼痛更持久的印记。

从情绪管理到人格塑造

正确处理儿童情绪事件具有深远影响:6岁前掌握情绪调节策略的孩子,在9岁时同伴接纳度高73%,学业坚持性强58%,这些能力最终将内化为心理资本——情绪粒度(精准识别情绪)、认知灵活性(多角度思考)、自我效能感(困难应对信心)。

某教育实验的十年跟踪显示,经历过科学情绪教养的孩子,在青春期呈现显著优势:情绪障碍发生率降低82%,冲突解决能力提升91%,共情水平高出1.4个标准差,这些数据印证了蒙台梭利的论断:儿童每次情绪经历都是塑造人格的机遇。

站在教育哲学的维度,我们需要重新解读"小猪发脾气"的隐喻:那些看似任性的情绪风暴,实则是幼小心灵在叩击成长之门,当朵朵在老师引导下,用彩泥捏出"生气的朵朵"和"开心的朵朵"时,她不仅在进行情绪具象化,更是在建构对复杂人性的初级认知。

这个过程中,教育者的角色不应是情绪消防员,而要成为心灵翻译官——将那些激烈的情绪震荡转化为成长的动能,正如发展心理学家埃里克森所说:健康人格的大厦,正是建立在童年期每一次情绪危机的妥善解决之上,当我们以理解代替压制,用引导替代说教,那些暴风雨般的情绪时刻,终将化为滋润心田的春雨。