清晨的教室里,15岁的小敏突然摔门而出,留下半张写满红叉的数学试卷在课桌上飘落,这样的场景在中学教师办公室早已不再新鲜,但每位家长接到老师电话时,依然会陷入同样的困惑:曾经乖巧的女儿为何变得如此情绪化?这些突如其来的情绪风暴究竟是成长必经的阵痛,还是需要专业干预的心理问题?

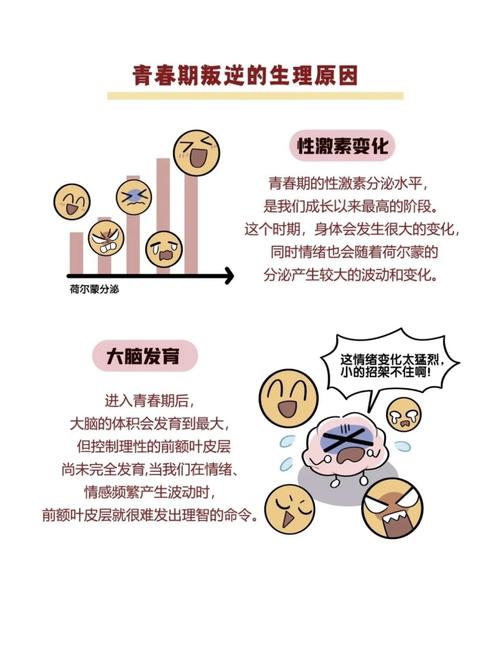

科学视角下的青春期风暴 神经科学研究显示,青春期大脑正在经历堪比婴儿期的重组过程,掌管情绪反应的边缘系统在12-16岁期间会提前成熟,而负责理性控制的前额叶皮层却要到25岁左右才能完全发育,这种生理性"时差"导致青少年容易陷入"油门灵敏刹车迟缓"的情绪驾驶状态,美国国立卫生研究院的追踪数据显示,青春期女孩平均每天经历的情绪波动次数是成年女性的3倍,这种"情绪过山车"现象在月经初潮后的两年内尤为显著。

荷尔蒙的化学交响曲在此时达到高潮,雌激素和孕激素的周期性波动不仅重塑着身体,更直接影响着杏仁核对情绪刺激的敏感度,加拿大麦吉尔大学的实验证实,青春期女性在黄体期对负面表情的辨识准确率提升40%,这种生理性敏感使得她们更容易感知并放大环境中的情绪信号,值得注意的是,这种神经可塑性既可能成为情绪失控的推手,也是培养情绪管理能力的黄金窗口期。

解码情绪波动的多维度图谱 典型表现往往呈现戏剧化的两极跳跃:晨起时可能因镜中青春痘崩溃大哭,午间却能为同学的玩笑开怀大笑,这些看似无常的情绪转换背后,实则是自我认知系统在经历剧烈升级,当女孩反复追问"我到底是谁"时,实质是在进行身份认同的碎片整理,每次情绪爆发都可能是一次心理边界的试探性触碰。

社交场景中的情绪反应更需要专业解读,对朋友间窃窃私语的过度敏感,可能源于进化保留的群体归属本能;对师长建议的激烈反驳,常常是独立意识觉醒的曲折表达,英国剑桥大学的研究揭示,青春期女孩在遭遇社交排斥时,其神经疼痛反应区的激活强度是同龄男孩的2倍,这种生理差异完美解释了为何她们更易陷入人际焦虑。

环境变量的隐形推手 现代社会的多重压力正在重塑青春期的情绪图景,某重点中学的心理咨询记录显示,初二女生因学业焦虑就诊的比例三年间增长300%,当我们惊叹于00后少女在社交媒体上展现的成熟妆容时,往往忽视了她们为维持"完美形象"付出的心理代价,韩国教育开发院的调查指出,每天使用社交软件超过3小时的少女,出现情绪障碍的概率是同龄人的1.8倍。

家庭教养方式的代际差异尤为值得关注,70后父母常将子女的情绪表达误读为叛逆,而00后少女在民主氛围中形成的强烈自我意识,使得传统权威式管教频频引发情绪海啸,北京师范大学的跟踪研究证实,采用情感引导式沟通的家庭,其女儿的情绪稳定指数比命令式家庭高出37%。

构建情绪缓冲区的实践策略 家长需要掌握"情感急救"三原则:在场而不评判的倾听比万能建议更有效,一个及时的拥抱可能胜过千言万语,当女儿因小事崩溃时,试着说"这确实让人难受"而非"这有什么大不了",建立情绪预警机制,如约定红色(急需帮助)、黄色(需要空间)、绿色(状态良好)三色心情标识系统。

教育者应当将情绪教育融入学科教学,数学课上解析焦虑曲线,生物课讲解荷尔蒙作用,历史人物传记中的情绪管理案例都是绝佳素材,某实验中学推行的"情绪日志"项目显示,持续记录情绪波动的学生,三个月后情绪控制力提升42%。

对少女自身而言,掌握SWTC情绪调节法效果显著:Stop(暂停冲动)、Write(记录感受)、Think(分析诱因)、Choose(选择应对),每天15分钟的正念呼吸训练,能有效增强前额叶对边缘系统的调控能力,值得注意的是,运动产生的内啡肽可以使情绪承受阈值提高60%,这也是为什么定期运动的少女情绪稳定性更优。

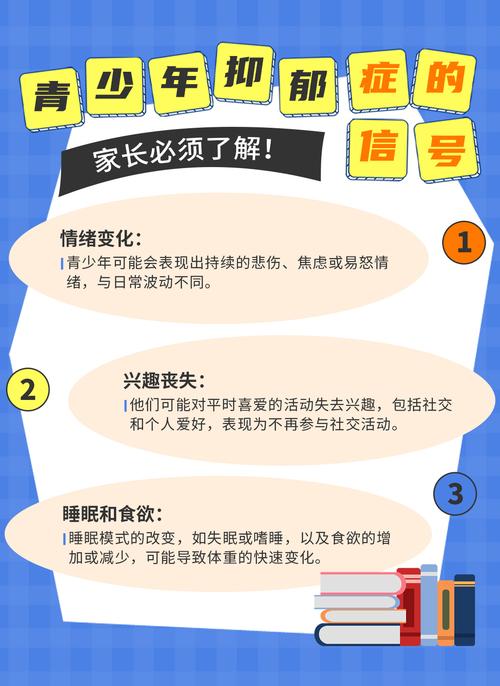

警惕过度病理化的认知误区 需要澄清的是,约85%的青春期情绪波动属于正常发展范畴,美国心理学会明确将以下特征列为预警信号:持续两周以上的情绪低落、社会功能明显受损、出现自伤倾向或物质滥用,某三甲医院青少年门诊数据显示,真正需要药物干预的情绪障碍患者仅占就诊量的13%。

常见的认知陷阱包括将月经周期相关的情绪变化等同于抑郁症,或将叛逆期的自我探索误诊为人格障碍,专业医生提醒,真正的心理疾病往往伴有生物节律改变(如持续失眠)、认知功能下降等综合症状,不能单凭情绪波动做判断。

尾声:

站在心理咨询室的窗前,看着小敏在操场边擦拭眼泪的侧影,我们突然理解:这些看似失控的情绪飓风,实则是心灵破茧成蝶的必要阵痛,当社会学会用发展的眼光看待青春期的情绪波动,当家庭能够提供充满理解的包容港湾,这些在情绪浪潮中起伏的少女,终将成长为驾驭情感的行家里手,毕竟,每个稳定从容的成年女性,都曾是那个在青春期迷宫里跌跌撞撞寻找出口的少女。

(字数:2150字)