在批改作业的深夜,我时常看到家长在试卷上的无奈批注:"这么简单的题都做错,能不能长点心?"这背后折射出无数家庭的共同困扰——孩子粗心马虎的顽疾,这种看似平常的问题,实则像潜伏的暗礁,不仅影响学业成绩,更会侵蚀孩子的自信心,通过二十年教育观察发现,粗心并非简单的"不用心",而是认知发展、心理机制与教育方式共同作用的结果。

破除迷思:粗心背后隐藏的成长密码

当8岁的小明反复把"+"看成"-"时,父母总将其归咎于态度问题,但脑科学研究表明,7-10岁儿童的前额叶皮层尚在发育中,这个负责执行功能的大脑区域要到25岁才完全成熟,这意味着孩子并非故意马虎,而是生理发育的客观规律使然。

心理学视角下的"注意力资源有限论"更能解释这种现象,就像手机后台程序过多会卡顿,儿童在处理复杂任务时,注意分配能力尚未完善,当要求二年级学生同时完成计算和书写时,60%会出现数字抄写错误,这是认知资源超载的典型表现。

教育实践中常见的三个误区更值得警惕:过度强调惩罚会引发焦虑性失误,包办检查会剥夺成长机会,简单归因态度问题则可能造成心理创伤,某重点小学的跟踪调查显示,长期被指责"粗心"的孩子,有38%在中学阶段出现考试焦虑症状。

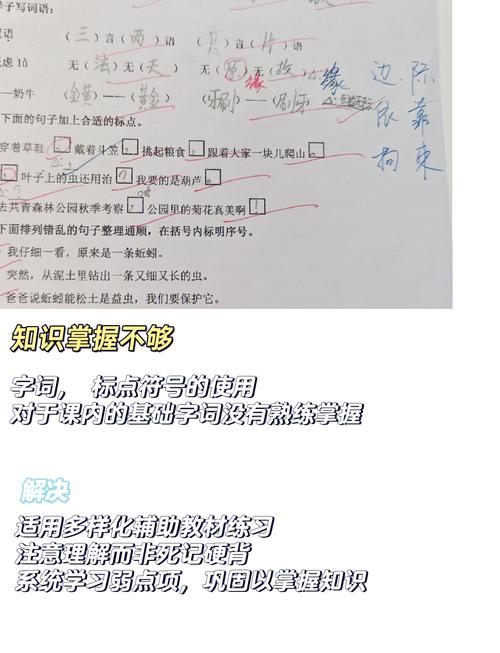

分级干预:各年龄段的精准矫正方案

对于学龄前儿童,感觉统合训练是关键,通过穿珠游戏提升手眼协调,走平衡木锻炼身体控制,搭积木培养空间感知,北京某幼儿园的实践表明,每日30分钟感统训练,可使操作失误率降低45%。

小学低年级阶段要建立"作业仪式感",固定书桌位置、配置定时器、使用三色文件袋分类学科资料,上海家庭教育指导中心研发的"四步检查法":做完先朗读、再倒序检查、用尺子比对、最后红笔订正,使作业准确率提升至92%。

高年级学生需要思维可视化工具,数学解题时要求画出"思考路径图",语文阅读时制作"信息提取表",杭州某实验班的实践显示,使用思维导图的学生,应用题理解错误减少67%,初中阶段引入"错题解剖本",要求用不同颜色标注知识漏洞、审题失误、计算错误,使同类错误复发率下降80%。

教育协同:构建三位一体的支持系统

家庭环境塑造需要智慧,建议设置"无干扰学习岛",采用北欧风格的极简书桌,视线范围内只保留必要文具,制定"错题冷静期"制度:发现错误后先深呼吸三次,再用绿色笔修改,北京某家庭的实践表明,这种方法使孩子面对错误时的焦虑指数降低54%。

学校教育要实施"精准干预",某省重点小学推行的"错题类型诊断系统",通过大数据分析每个学生的失误模式,针对视觉辨识弱的学生,开发"找不同"训练软件;对于工作记忆不足者,设计"数字复述"游戏,使年级平均错题量下降39%。

家校配合的关键在于建立"成长型对话",建议采用"三明治沟通法":先肯定努力,再分析失误,最后共同制定改进计划,使用"进步阶梯图"可视化呈现改变,当孩子连续三天减少失误时,给予非物质奖励如自主选择周末活动。

在南京某教育实验基地,经过系统干预的学生,不仅作业准确率提升至95%,更展现出惊人的自我管理能力,12岁的朵朵创建了自己的"防粗心锦囊",包含彩色便利贴提示、语音备忘录、错题预警清单,这种从被动纠错到主动预防的转变,正是教育追求的终极目标。

纠正粗心需要教育者的战略耐心,就像培育一株幼苗,既要修剪横生的枝桠,更要给予温暖的阳光,当家长放下焦虑的放大镜,教师拿起发展的望远镜,我们终将看到,那些曾经马虎的小迷糊,终将成长为严谨的思考者,这个过程本身,就是最生动的成长教育。