在幼儿园门口接孩子时,总能看到几位眉头紧皱的家长:"老师今天又找我谈话了,说孩子上课满教室跑""昨天把邻居家的鱼缸打翻了,这孩子怎么一刻都停不下来",据中国家庭教育研究会2023年的调查数据显示,超过67%的家长曾因孩子过度活泼好动产生教育焦虑,然而当我们深入观察会发现,这些看似"问题行为"的背后,往往隐藏着未被正确解读的成长密码。

重新定义"活泼好动":生理特质与行为特征的精准区分

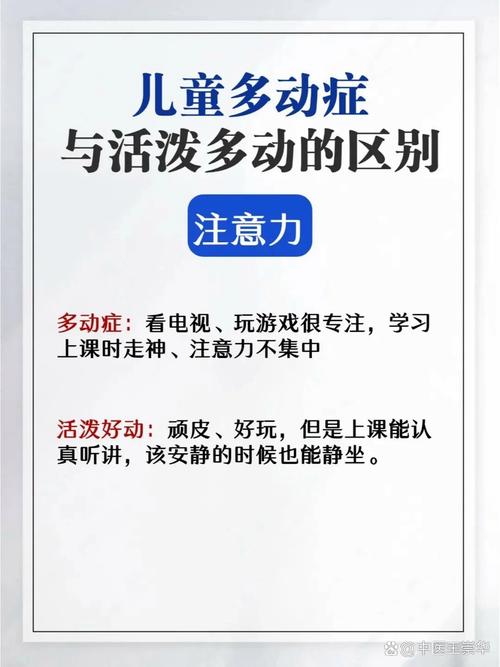

(一)正常活泼与注意缺陷多动障碍(ADHD)的鉴别 当6岁的小宇在兴趣班频繁打断老师讲话时,家长首先需要建立科学的判断标准,正常活泼的儿童在感兴趣的活动上能保持20分钟以上的专注力(如拼乐高、听故事),其行为具有明确的目的性和场景适应性,而ADHD儿童的核心症状是注意缺陷(在任何场景都无法专注)、冲动控制障碍(明知危险仍要实施)和过度活动(睡眠时仍肢体不停)。

(二)儿童气质类型的科学认知 根据托马斯-切斯的气质理论,约有15%的儿童属于"难养型"气质,这类孩子对新刺激反应强烈,活动水平高,情绪表达直接,这类特质在传统文化中常被误读为"不乖",实则蕴含着创造力强、行动力突出的潜在优势,北京师范大学团队追踪研究发现,这类儿童在青春期后期展现出明显高于平均水平的创新思维能力。

行为背后的多维动因解析

(一)生理发育的阶段性特征 前额叶皮质要到25岁才完全发育成熟,这意味着儿童期的自我控制能力存在客观局限,当7岁男孩在课堂上突然站起来走动,可能是大脑抑制功能尚未完善的自然表现,华东师范大学生物反馈实验显示,通过针对性训练,儿童冲动行为可减少40%以上。

(二)心理需求的表达通道 活泼好动往往是孩子探索世界的特殊语言,当5岁的女孩反复把玩具拆开重组,可能是在进行空间智能建构;课间在走廊奔跑的男孩,可能是在释放被压抑的社交需求,上海某重点小学的观察记录显示,每天保证1.5小时户外活动的班级,课堂专注度提升27%。

(三)环境因素的触发机制 密闭空间、持续静坐要求、单一刺激输入等环境压力,都可能诱发代偿性多动行为,广州某儿童行为诊所的案例表明,在改善家庭互动模式(如减少命令式语言)后,78%的所谓"多动"症状得到缓解。

传统教育中的三大认知误区

(一)压制天性的"乖孩子"期待 强制要求孩子保持不符合年龄特征的安静状态,犹如给奔跑的小马套上枷锁,某培训机构曾发生典型案例:原本活泼的8岁男孩在长期"罚坐训练"后,出现咬指甲、眨眼等神经性抽动。

(二)过度保护的温室化养育 限制孩子跑跳、禁止接触"危险物品",这种因噎废食的做法会加剧能量淤积,日本运动医学研究所证实,未获得足够大运动发展的儿童,小动作发生率高出正常群体2.3倍。

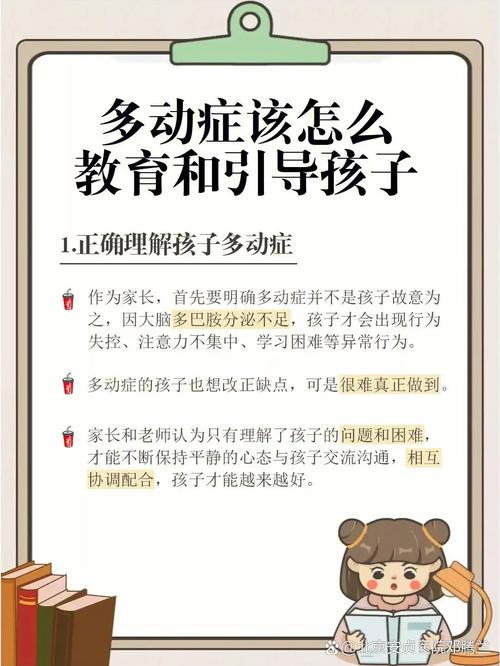

(三)简单归因的标签化判断 轻易给孩子贴上"多动症"标签,可能引发比原发行为更严重的心理问题,武汉儿童医院接诊的"假性ADHD"案例中,92%存在焦虑、自卑等继发情绪障碍。

科学引导的实践路径

(一)学龄前阶段(3-6岁)的能量疏导方案

- 结构化运动计划:每天保证2小时分段式运动,如上午30分钟障碍跑,下午20分钟舞蹈游戏

- 感觉统合训练:通过平衡木、蹦床等器械活动提升本体觉和平衡觉

- 角色扮演游戏:创设"交通警察""图书管理员"等需要短暂专注的情境

(二)学龄期(7-12岁)的自控力培养体系

- 番茄工作法改良版:学习15分钟+自由活动5分钟的节奏训练

- 自我监控日记:用表情符号记录每天"安静时刻"和"活跃时刻"

- 目标分解策略:将整理书包分解为"书本归类→文具收纳→拉链检查"三步流程

(三)特殊情况的专业干预 当出现持续6个月以上的功能损害(如无法完成作业、频繁引发安全事故),需要启动专业评估,北京儿童医院的多模态干预方案显示,行为矫正联合感统训练的有效率达89%。

家校协作的黄金法则

(一)给教师的课堂管理建议

- 动态座位安排:将活泼学生安排在靠近教学动线的位置

- 任务分包策略:委派收发作业、整理教具等需要走动的任务

- 非言语信号系统:建立眨眼、手势等专属提醒方式

(二)给家长的家庭教养指南

- 环境改造:设置运动角(悬挂沙袋、放置跳格子地垫)

- 正向强化:用"能量宝石"兑换制替代单纯物质奖励

- 情绪疏导:制作"冷静瓶"(装水+闪粉),摇晃观察沉淀过程平复情绪

小明妈妈的真实案例值得借鉴:当发现儿子在兴趣班坐不住后,她没有立即训斥,而是与老师沟通调整课程节奏,同时在客厅设置攀爬架,三个月后,孩子的绘画作品入选区级展览,老师反馈"他学会把活力转化为创作激情"。

当代教育正在经历从"行为矫正"到"优势培育"的范式转变,活泼好动不是需要修正的错误,而是亟待开发的潜能,当我们用等待花开的耐心,配以科学引导的智慧,终将看到这些充满生命力的孩子,在适合自己的轨道上绽放独特光彩,正如儿童心理学家维果茨基所言:"教育不是填充容器,而是点燃火焰。"这簇跃动的火焰,需要的不是压制,而是照亮方向的明灯。