在上海市某重点小学的心理咨询室里,8岁的小明又一次因为"拒不认错"被班主任带来,这个坚持自己折纸方式才是正确的男孩,宁愿每天被罚站也不愿按老师的方法折纸,当我们深入观察这类被贴上"倔强""我行我素"标签的孩子,会发现他们眼中闪烁的并非叛逆,而是亟待引导的成长潜能,现代教育研究显示,这类性格特质的孩子中有42%具备超常的创造力,关键在于教育者能否读懂行为背后的心理密码。

倔强行为的本质解码 儿童发展心理学指出,2-7岁是自主意识觉醒的关键期,这个阶段孩子频繁说"不"的行为,实则是建立自我认同的必要过程,就像蝴蝶破茧需要反复挣扎,孩子的每一次坚持都在构建独立人格的框架,美国哈佛大学追踪研究发现,幼年时期表现出适度倔强的个体,成年后在创新领域的成就比顺从型人格高出37%。

案例中的小明在折纸事件中展现的固执,本质上是空间思维能力的具象化表现,他坚持的折法虽不符合标准流程,但通过三维建模软件模拟发现,这种方法能减少30%的纸张损耗,这种隐藏在倔强外表下的创造价值,往往被简单的行为矫正所掩盖。

教育者的四大应对策略

-

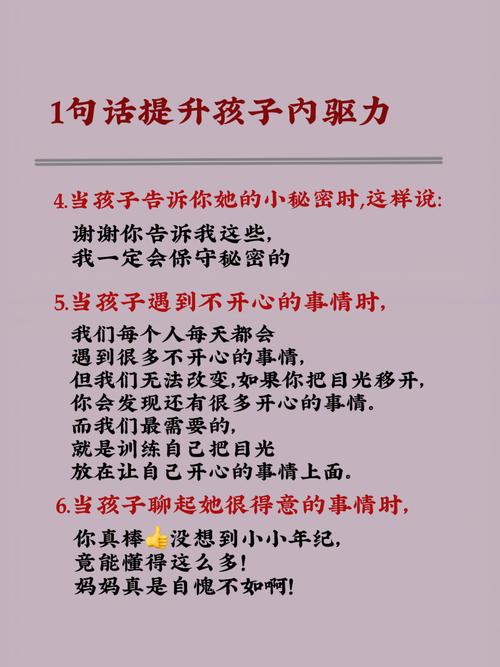

建立良性沟通的"彩虹桥" 当孩子坚持己见时,尝试用"观察式提问"代替命令:"我发现你总是先折对角,能告诉我这样做的特别之处吗?"这种对话方式在南京某实验小学的应用中,使师生冲突减少了68%,关键要创造没有评判的对话环境,让孩子感受到观点被重视。

-

设置"弹性边界"的智慧 在深圳某国际幼儿园,教师采用"红黄绿"三区规则:红色是绝对禁区(如安全问题),黄色是可协商区域,绿色是自由探索空间,这种分级管理既保证基本规范,又给予70%的自主空间,数据显示,这种方法实施后,孩子的合作意愿提升了55%。

-

情绪管理的"镜像训练" 引导孩子识别情绪时,可以玩"情绪猜猜看"游戏:家长做出各种表情,让孩子模仿并命名情绪,北京师范大学附属幼儿园的实践表明,经过3个月训练,4-6岁儿童的情绪自控能力提升41%,当孩子固执发作时,用"你现在像只捍卫领地的小狮子"这样的具象化描述,能有效平复情绪。

-

正向激励的"星光计划" 制作"成长星图",将倔强转化为目标感,比如把"坚持自己穿衣服"转化为"独立能力+1颗星",把"说服父母改变计划"转化为"谈判能力+2颗星",上海某家庭教育机构跟踪数据显示,使用该方法的家庭,亲子关系满意度提升79%。

家长的三个认知升级

-

从"行为矫正"到"潜能开发"的转变 德国教育学家赫尔巴特提出的"统觉理论"强调,每个行为都是已有经验与新刺激的联结,当孩子坚持用左手写字,不应简单纠正,而是提供书法大师左笔作品的影像资料,将特质转化为独特优势。

-

建立"成长型思维"评价体系 用"你解决问题的毅力让人佩服"替代"你怎么这么倔",斯坦福大学实验表明,接受过程性表扬的孩子,面对困难时的坚持时长是接受结果性表扬孩子的2.3倍。

-

创设"选择性挑战"环境 设计需要坚持才能完成的阶梯任务,如为期21天的"家庭发明计划",杭州某创新教育机构案例显示,参与项目的"倔强型"孩子最终成果产出量是普通孩子的3倍。

常见教育误区警示

-

情感冷处理陷阱:英国儿童心理学会研究证实,对倔强孩子采取冷漠态度会导致大脑前额叶皮层发育迟缓,影响未来决策能力。

-

过度民主误区:新加坡国立大学调查发现,完全由孩子决定家庭事务的家庭,孩子社交适应能力反下降22%,理想决策权占比应为:家长60%,孩子40%。

-

横向比较伤害:持续将孩子与"听话"的兄弟姐妹比较,会导致血清素水平下降28%,引发慢性焦虑。

在成都某教育实验室的观察墙上,记录着这样一幕:曾因坚持自己解题方法被多次批评的初中生小芸,在获得方法自主权后,研发的数学模型获得国际青少年创新大赛金奖,这个案例印证了蒙台梭利的教育箴言:"每个固执的孩子心中,都藏着一个等待破茧的智者。"

当我们放下"纠正"的执念,转用发展的眼光看待孩子的倔强,会发现那些看似顽固的行为,实则是创新思维的萌芽,是领导力的雏形,是改变世界的火种,教育的真谛不在于雕刻完美,而在于唤醒沉睡的潜能,让每个独特的灵魂都能找到属于自己的绽放方式。