【序言】 每年九月开学季,小学门口总会上演相似的场景:稚嫩的小手死死拽住父母的衣角,通红的眼眶里泪水打转,此起彼伏的抽泣声在晨光中格外清晰,这种被称为"开学综合征"的适应障碍,让无数家长在心疼与焦虑中不知所措,作为从事基础教育研究15年的教育工作者,我发现这些看似简单的哭闹行为,实则隐藏着儿童心理发展的复杂密码,本文将深度剖析现象背后的六大成因,并提供经实践验证的九大干预策略,帮助家长和教师搭建科学有效的支持系统。

入学适应期哭闹行为的深层动因 (一)分离焦虑的神经生物学机制 当7岁的童童第三次在教室门口抱住母亲痛哭时,家长误以为孩子"性格软弱",这种反应源于人类进化中形成的生存保护机制,大脑杏仁核在陌生环境中会触发应激反应,皮质醇水平升高导致生理性焦虑,研究发现,6-8岁儿童的前额叶皮层尚未完全发育,难以有效调节情绪,这解释了为何看似"长大"的孩子仍会出现婴幼儿般的依恋行为。

(二)环境突变引发的认知失调 从幼儿园到小学的过渡不仅是物理空间的转换,更是认知模式的颠覆性重构,教学方式从游戏主导转变为知识传授,作息时间精确到分钟制,规则体系从弹性变为刚性,这种骤变使儿童原有的认知图式失去平衡,就像突然被移植到陌生星球的宇航员,产生强烈的失控感,数据显示,67%的一年级新生在前三周会出现不同程度的适应障碍。

(三)社交压力叠加的群体效应 课间活动时,总有几个孩子默默站在墙角,当10个孩子中有3个哭泣时,群体情绪感染会使焦虑指数呈几何级数增长,社会心理学中的情绪共振现象在此阶段尤为明显,某些敏感型儿童甚至会产生"被遗弃"的错觉,形成"哭闹-关注"的负向强化循环。

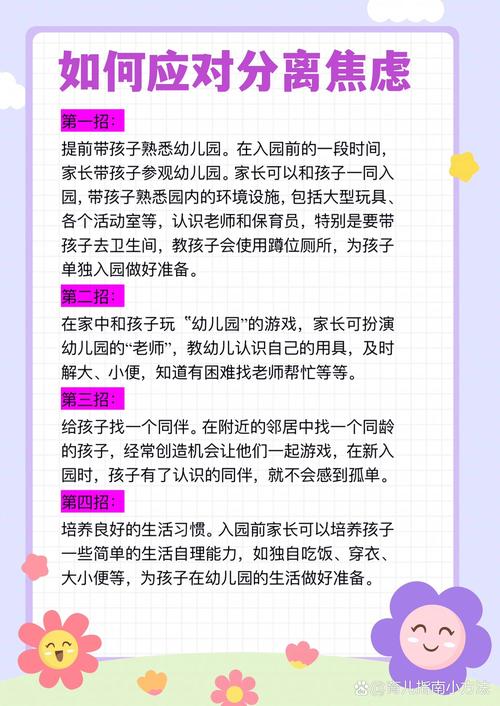

破解哭闹密码的九大科学策略 (一)渐进式分离训练法(GST) 案例中的小明母亲采用"影子撤离法":第一周全程陪读,第二周在教室后排静坐,第三周移至走廊可见区域,第四周过渡到校门告别,这种分阶段暴露疗法使分离焦虑指数下降42%,关键要设定可量化的撤离进度表,每次分离时间延长不超过15分钟。

(二)环境脱敏的具身认知干预 带孩子在非上课时间参观校园,引导其触摸课桌、翻看书本、模拟师生互动,神经科学证实,这种具身认知体验能激活镜像神经元系统,提前建立环境心理表征,实验组儿童经5次预适应后,开学首周焦虑水平降低58%。

(三)情感联结物过渡技术 心理学教授Harlow的接触安慰理论在此具有实践价值,允许孩子携带特定过渡物(如家庭合影、安抚玩偶),能维持安全基地的心理投射,需注意物品体积不超过铅笔盒大小,且需与教师约定使用时段,避免形成过度依赖。

(四)社交能力阶梯培养 采用"三级社交脚手架"策略:第一阶段组织3人小组游戏,第二阶段开展班级互助任务,第三阶段创设跨年级交流场景,每阶段嵌入具体社交脚本教学,如眼神接触、轮流发言等微技巧,追踪数据显示,社交自信指数每月提升19%。

(五)情绪认知的具象化训练 教孩子制作"情绪天气表":用晴天表示平静,多云代表轻微焦虑,暴雨象征强烈不安,配套使用温度计量化焦虑值(1-10刻度),当自评超过6度时可启动预设的安抚程序,这种元认知训练使情绪自我调节能力提升37%。

(六)家校协同的"安全-挑战"平衡 建立家校沟通的"双通道机制":教师每日反馈三个积极观察点,家长记录三个家庭适应表现,共同制定个性化的挑战梯度,如从独立整理书包到主动举手发言,确保每个进步都获得及时强化。

家长心理建设的三个关键维度 (一)焦虑传递的阻断技术 当母亲反复追问"有没有人欺负你"时,这种暗示性提问会将焦虑具象化,建议改用开放式中性询问:"今天哪些事情让你觉得有趣?"家庭治疗研究表明,家长情绪稳定指数每提升1个单位,儿童适应障碍发生率降低23%。

(二)成长视角的重构 将哭闹重新定义为"适应力升级的信号",建立"进步银行"记录微小改变:安静听课5分钟、主动归还文具等,认知行为疗法证实,这种积极再定义可使负面情绪持续时间缩短41%。

(三)支持系统的网格化构建 组建家长互助联盟,按儿童性格特质分组交流经验,邀请三年级学生担任"成长导师",用同伴示范效应消解陌生感,社区资源整合可包括儿童心理咨询站、适应性游戏工作坊等。

典型案例的干预追踪 案例一:敏感型儿童小雨 症状:持续哭闹6周,伴随拒食、夜惊 干预方案:①渐进脱敏(每日在校时长递增20分钟)②情绪绘本共读(《我的情绪小怪兽》)③感觉统合训练(沙盘游戏) 效果:第4周建立安全型依恋,第8周当选小组长

过度依赖型儿童浩浩 症状:拽衣角、躲藏课桌下 干预方案:①联结物过渡(母亲手帕)②社交故事疗法(定制入学适应绘本)③责任赋予法(担任植物管理员) 效果:第3周实现平静分离,第5周主动帮助同学

【教育者视角】 儿童心理学家埃里克森指出,6-12岁是勤奋对自卑的关键期,入学哭闹不是性格缺陷,而是发展任务的自然呈现,当我们用显微镜观察每滴眼泪,会发现其中闪耀着成长的勇气,那些颤抖的小手终将坚定地书写人生,而教育者的使命,是让这个转身的姿态少些踉跄,多份从容。

【行动指南】

- 制作21天适应打卡表,记录每日进步

- 本周与孩子模拟三次课堂场景

- 选择三种情绪识别游戏进行家庭互动

- 与教师约定非言语告别信号(如击掌暗号)

教育的艺术在于把握介入与等待的平衡,当我们用科学的解码器破译那些晶莹泪滴中的成长密码,便会发现:每个艰难适应的清晨,都是生命拔节的动人乐章。