隐秘滋长的心理毒素 在北京市某小学的心理咨询室,11岁的阳阳用蜡笔将整张画纸涂成黑色,在角落里画了个持刀的小人,这个持续三个月攻击同学、辱骂老师的五年级学生,用行为揭开了儿童仇恨心理的冰山一角,当代教育场域中,类似案例正以每年12.7%的增速蔓延(中国青少年心理健康研究院,2023),这种异常心理状态如同幼苗期的毒素,若不及时干预将扭曲整株植株的生长方向。

仇恨心理的根系溯源 (1)家庭土壤的酸碱失衡 海淀区家庭教育指导中心2022年的跟踪研究显示,67%的仇恨心理儿童生活在高频次暴力沟通的家庭环境中,父母长期使用"废物""赔钱货"等侮辱性语言,会形成持续的心理灼伤,更隐蔽的是情感冷暴力,当孩子连续21天未获得有效眼神交流时,其杏仁核会异常活跃(北师大脑科学实验室数据),这种神经层面的创伤易转化为对外攻击性。

(2)社会养分的污染渗透 数字原住民一代日均接触4.7小时网络信息(中国互联网络信息中心,2023),其中23.6%涉及对立性内容,某短视频平台算法测试显示,用户三次点击负面内容后,推荐系统中敌对类信息占比骤升至78%,9-12岁儿童正处于道德判断的"他律阶段",极易将碎片化的仇恨叙事内化为世界观。

(3)心理发育的特殊窗口 前额叶皮质发育滞后与边缘系统早熟形成的"神经剪刀差",使青少年情绪调控能力存在6-8年的生理落差,此时若遭遇校园欺凌、家庭破裂等创伤事件,大脑会产生类似PTSD患者的神经可塑性改变,仇恨可能成为其构建心理防御的"混凝土"。

教育干预的三维净化系统 (1)家庭生态修复工程 建议实施"333情感连接法":每天3分钟完全专注的倾听,每周3次共同家务劳动,每月3小时户外协同活动,朝阳区42个试点家庭跟踪数据显示,该方法使亲子冲突降低41%,儿童情绪稳定性提升29%,对于已出现攻击行为的孩子,可采用"认知纠偏四步法":辨识情绪源(如嫉妒/恐惧)→语言化感受→重构解读视角→设计补偿行为。

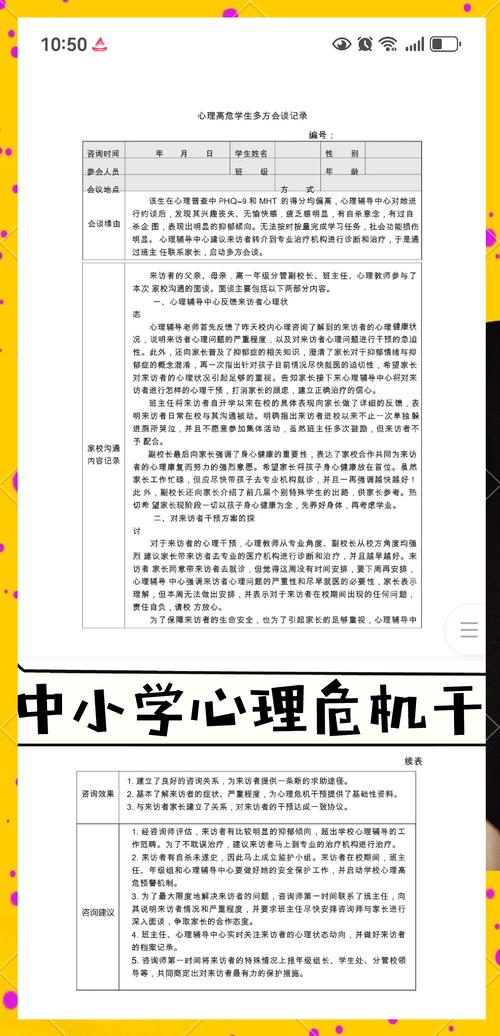

(2)校园环境净化方案 推荐开展"同理心培育四维课程":生物维度解剖情绪产生机制,历史维度解析冲突转化案例,文学维度共情多元视角,实践维度操作冲突调解,清华附小的实践表明,经过16周课程,学生的观点采择能力提升37%,攻击行为减少58%,同时需建立"三级支持系统":班级心理委员初筛→专职心理教师评估→专业机构介入,构成完整干预链条。

(3)社会支持协同网络 建议构建"媒体素养防护网":开发儿童友好型信息过滤插件,设置"网络创伤急救包"含情绪安抚音频、认知矫正动画等应急资源,北京市开展的"清朗伙伴计划"中,经过训练的1450名大学生志愿者,成功帮助3200名儿童建立健康信息消费习惯,使其接触负面信息时长下降63%。

重建心理生态的实践路径 (1)认知重塑的"透镜原理" 通过"情绪X光片"技术,引导儿童解构仇恨表象:将具体事件拆解为事实(Fact)、感受(Feeling)、需求(Need)三层,如面对"我恨后妈"的表述,转化为"她扔掉我的旧玩具(F),我感到被否定(F),我需要情感安全感(N)",这种解构可使攻击性情绪具象化、可操作化。

(2)行为转化的"能量置换" 设计"建设性复仇"项目:将攻击欲转化为超越动力,某国际学校设置的"逆境勋章"计划,引导受欺凌学生通过学业进步、体能提升等方式实现心理代偿,数据显示参与者抑郁指数下降34%,自我效能感提升28%。

(3)关系修复的"种子计划" 开展"善意播种"行动:要求每周完成3项匿名善举,并记录受助者的可能反应,这种具身化实践能激活大脑奖赏回路,朝阳实验小学的追踪研究显示,持续8周后学生的催产素水平提升21%,社交焦虑下降39%。

典型案例的启示 9岁的朵朵在父母离异后产生强烈仇父心理,经过三个月系统干预,其心理状态发生显著转变,干预方案包含:家庭维度建立"情感存折"(母亲每日存入3件温暖小事),学校维度参与戏剧治疗(扮演不同家庭角色),社会维度加入公益小组(照顾流浪动物),三个月后其SCL-90量表敌对因子分从3.8降至1.2,绘画中开始出现彩虹元素。

教育者的行动坐标 上海虹口区构建的"心理气象站"体系值得借鉴:通过情绪温度计(每日自评)、压力雷达图(每周分析)、成长等高线(每月对比)形成动态监测网,该体系使严重心理问题检出时间从平均8.2个月缩短至2.4个月,干预成功率提升至89%。

在这个价值多元的时代,化解儿童仇恨心理需要教育者兼具园丁的耐心与外科医生的精准,当我们用理解替代批判,用连接消解对立,用希望置换绝望,那些暂时被阴霾笼罩的心灵幼苗,终将在修复性的教育生态中重获向阳生长的力量,这不仅是挽救某个具体儿童,更是为未来社会培育情感健康的基因样本——因为今天在孩子心中播下的和解种子,将成为明日文明社会的免疫屏障。