午后安静的咨询室里,16岁的小雨突然崩溃大哭:"我就是控制不住自己!"这个品学兼优的少女刚刚因为数学成绩下滑5分,在教室撕碎了试卷,这样的场景正在无数家庭和学校上演——中国青少年研究中心2023年数据显示,74.3%的初中生存在显著情绪波动,而三甲医院心理门诊接诊的青少年患者五年间激增217%,这些数字背后,隐藏着跨越生理、心理、社会三重维度的复杂成因。

神经系统的"施工期":前额叶与杏仁核的博弈战

2018年剑桥大学神经发育实验室的突破性研究发现,青少年大脑正经历着堪比"曼哈顿计划"的重组工程,前额叶皮层——这个负责理性决策的"司令部",其髓鞘化进程要到25岁才基本完成,而掌控情绪反应的杏仁核,早在13岁就达到成人活跃度,这种发育时差造就了独特的"青少年神经悖论":明明知道乱发脾气不对,但情绪海啸来临时的控制力只有成年人的30%。

功能性核磁共振影像显示,当面对批评时,青少年杏仁核的血氧水平变化幅度是成年人的2.8倍,这解释了为何家长眼中的"小事",在青少年神经系统中会被放大成"灾难片",更值得关注的是,性激素在这个阶段如同脱缰的野马:女孩的雌激素水平在青春期会飙升20倍,男孩的睾酮浓度则呈现10-30倍的井喷式增长,这种化学风暴直接冲击着情绪的稳定性。

心理结构的"大地震":自我认知的破碎与重建

斯坦福大学发展心理学教授E.H. Erikson提出的"同一性危机"理论,在当代青少年身上展现出新的维度,当生理成熟度提前(现代女孩初潮年龄较50年前提前2.3岁)而心理社会化进程延后(平均初职年龄推迟至23岁),这种时间错位造就了特殊的"心理悬置期",就像17岁的小浩在咨询中困惑的:"父母说我该像个大人,但为什么连选文科理科都不能自己做主?"

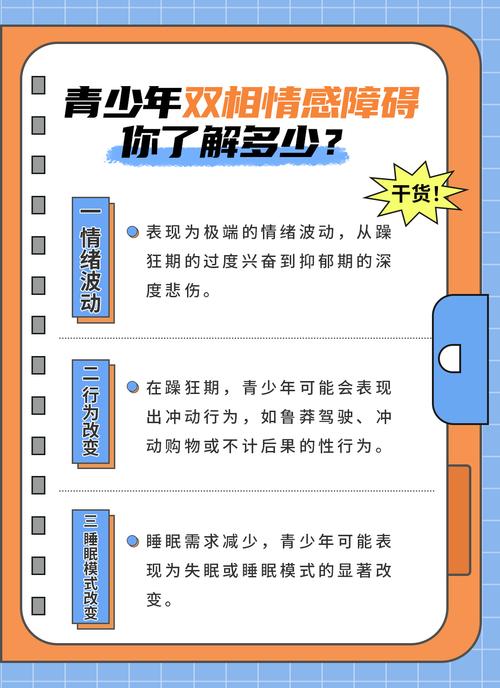

认知神经科学揭开了更深的矛盾:青少年的抽象思维能力在14-16岁达到成人水平,但情感调节能力却滞后3-5年,这种"半成熟"状态,让他们既能洞察社会不公,又缺乏应对现实挫折的心理韧性,社交媒体加剧了这种撕裂——在虚拟世界获得的即时满足感,与现实生活的延迟反馈形成强烈反差,导致情绪调节机制失衡。

压力容器的"超载":多重社会变量的叠加效应

某重点中学的心理普查揭露惊人数据:初三学生平均每日有效睡眠仅6.2小时,但面对的人际关系复杂度却是小学生的5倍,教育内卷带来的不止是课业负担,更催生出"比较焦虑":当73.6%的青少年在调查中承认"害怕让父母失望",情绪系统早已超出承载极限。

数字原住民一代还承受着独特的"社交过载":某社交平台数据显示,14-18岁用户平均每天要处理236条即时消息,随时处于"在线待机"状态,这种持续性的社交警觉,导致边缘系统长期处于应激状态,更隐蔽的危机来自"榜样缺失"——娱乐至死的网络环境中,63.8%的青少年偶像以"真性情"人设示人,无形中强化了情绪外泄的正当性认知。

家庭生态的"蝴蝶效应":代际传递的情绪模板

北京师范大学家庭研究院的追踪研究显示,父母情绪管理能力与子女情绪稳定性呈0.68的高度正相关,一个习惯用"咆哮"解决问题的父亲,其子女出现情绪失控的概率是普通家庭的3.2倍,这种代际传递往往通过镜像神经元系统完成——青少年大脑会无意识复刻父母的情绪应对模式。

当代家庭还面临着传统教养方式的现代性困境:过度保护的"直升机父母"培养出情绪阈值偏低的孩子,而信奉挫折教育的家庭,则可能制造出情感麻木的"空心人",更值得警惕的是"情感木乃伊"现象:某省会城市调查发现,42.7%的家庭晚餐时间不足15分钟,深度情感交流频次每周不足2次。

教育系统的"盲区":被遗忘的情感课程

当芬兰中小学每周开设3节情绪管理课时,我国基础教育阶段的情感教育却存在结构性缺失,某省教育质量监测显示,76.3%的班主任将心理班会等同于"思想教育课",83.4%的学校心理咨询室沦为"摆设性配置",这种系统性忽视,使得青少年错失最佳的情绪能力发展窗口。

更根本的矛盾在于评价体系的错位:当"情绪稳定"被简单等同于"听话懂事",当"情感丰富"被贴上"娇气脆弱"的标签,我们正在用工业时代的标准化思维,丈量信息时代青少年的情感光谱,某重点高中的"情绪日记"实验带来启示:坚持记录情绪变化的实验组,三个月后情绪失控率下降58%,这印证了情感教育的关键作用。

理解青少年的情绪风暴,需要我们手持三棱镜——透过生理激变看神经可塑性,穿越心理迷雾见成长契机,超越行为表象悟发展需求,当学校开始引入正念训练课程,当家庭建立"情绪安全岛"机制,当社会构建包容的成长容错空间,我们终将发现:那些晶莹的泪珠里,折射着生命蜕变的虹彩;那些炽热的愤怒中,跳动着自主意识的火焰,这不是需要镇压的叛乱,而是值得呵护的破茧。