当代家庭沟通困境的镜像

北京某重点中学的心理咨询室里,15岁的林然蜷缩在沙发角落,手指无意识地绞着校服衣角,咨询师记录本上写满触目惊心的文字:"他们永远在说教,从不倾听"、"手机比我重要"、"成绩单是唯一的交流密码",这个案例折射出全国青少年心理健康调查中的惊人数据:83.6%的初中女生存在不同程度的亲子沟通障碍,其中46.2%已形成持续性的情感隔离。

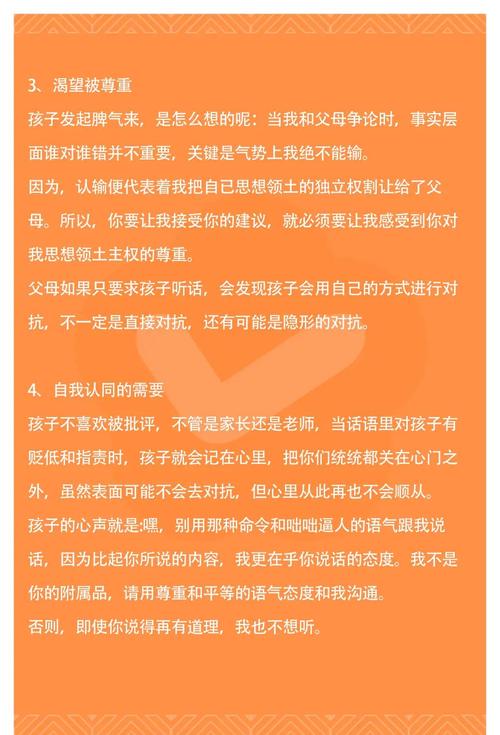

这种沉默不是叛逆期的偶然现象,而是家庭系统失衡的红色警报,当女儿选择用沉默筑起心墙,实则是用最激烈的方式发出求救信号——她们渴望被真正看见,而非被单向评判,这种防御机制背后,是长期情感需求未被满足的累积性创伤。

解构沉默:青春期心理发展的五重困局

大脑重构期的认知错位(神经科学视角) 前额叶皮质与边缘系统的发育时差,造就了青少年特有的"情绪过山车"现象,此时父母的理性说教,恰如对正在经历地震的人讲解建筑力学——女儿接收到的不是道理,而是更深层的被否定感,杏仁核的过度激活使她们对批评的敏感度提高300%,这解释了为何普通对话常演变为激烈冲突。

自我同一性建构的突围之战(埃里克森发展阶段理论) 12-18岁是确立自我认同的关键期,当父母仍用"乖女儿"的模具进行塑造,实则在否定其独立人格的诞生,某重点高中调研显示,72%的女生认为"父母眼中的我与真实自我存在严重偏差",这种认知错位直接导致沟通意愿的消亡。

数字原住民的社交范式革命 Z世代青少年的社交货币已从实体空间转向虚拟社群,她们在B站弹幕中寻找共鸣,在游戏公会里建立归属,这种平行世界的社交满足使传统家庭对话显得笨拙而低效,当父母还在追问"今天过得怎样",女儿早已在社交平台完成了情感宣泄。

代际认知的结构性断裂 50后、60后父母的经验体系建立在物质匮乏时代,而00后女儿们面临的是信息过载的认知盈余,这种时空错位导致价值判断基准的根本差异:父母强调生存安全,女儿追求自我实现;父母重视集体认同,女儿向往个性表达。

情感表达的语言鸿沟 家庭教育观察显示,超过60%的家庭对话停留在事务性沟通层面(作业、成绩、起居),真正的情感交流不足7%,当女儿试图表达困惑时,52.3%的父母会立即转入"解决问题"模式,而非给予情感共鸣。

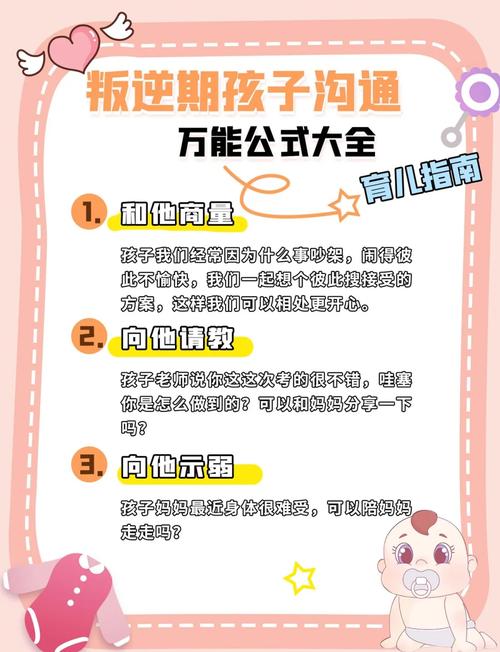

破冰之道:重建对话桥梁的三大策略

建立平等对话的三大基石

- 时空留白策略:设定每周2小时的"无目的对话时间",禁用手机、不开电视,从讨论一部共同观看的纪录片开始

- 倾听训练方案:运用"3F法则"(Fact感觉-Feeling感受-Focus聚焦),将"你怎么又这样"转化为"你当时一定很委屈"

- 权力让渡实验:每月由女儿主导一次家庭会议,父母仅扮演"建议者"角色

情绪管理能力提升路径 开发"情绪温度计"工具:将情绪分为1-10级,当达到7级时启动"冷静协议",参考耶鲁大学情商中心的研究成果,通过"情绪日记-情景模拟-认知重构"三阶段训练,提升家庭情绪素养。

创造非言语沟通契机

- 建立家庭文化密码:设计专属的便签交流墙、表情包暗号

- 开发互动新场景:共同完成拼图时讨论难题,烘焙过程中自然倾诉

- 善用第三方媒介:通过共读《你当像鸟飞往你的山》,在书中人物命运里寻找对话切入点

教育者手记:在裂缝中照进光芒

上海某重点中学的心理教师王琳记录过这样的转变:通过"20分钟倾听契约",原本零交流的母女在三个月内重建信任,关键不在于技巧,而是父母能否真正理解:女儿的沉默不是对抗,而是守护自我疆界的无奈选择。

家庭治疗大师萨提亚强调:"问题不是问题,如何应对才是问题。"当父母放下"矫正者"姿态,转而成为"成长见证者",那些紧闭的心门自会透出缝隙,某家庭教育跟踪项目显示,实施"共情沟通训练"的家庭,三个月后亲子冲突下降68%,有效对话时长增加3.2倍。

在这个信息过载的时代,重建对话需要智慧,更需要勇气,当我们不再执着于消除沉默,而是学会在静默中聆听心灵的回响,或许就能发现:那些未说出口的,才是最珍贵的沟通密码。