被误解的成长关键期

在门诊咨询室,一位母亲红着眼眶描述:"孩子以前每天放学都叽叽喳喳说学校趣事,现在回家就摔门进房间,连吃饭都要叫三遍,上周发现他把游戏账号改成'别管我',成绩单上突然出现两个不及格......"这个真实案例折射出当代家长面对12岁子女行为剧变的困惑与焦虑,这个被学界称为"前青春期"的特殊阶段,正以独特的方式重塑着孩子的身心世界。

叛逆行为的生物学基础

人类大脑前额叶皮质在11-13岁期间经历二次发育高峰,负责理性决策的区域尚未成熟,而掌管情绪的杏仁核已高度活跃,这种神经发育的失衡直接导致:冲动控制能力下降57%(美国国立卫生研究院2020年数据),情绪反应强度提升2.3倍,性腺激素分泌量达到幼儿期的20倍,引发身体剧变与心理震荡。

生理指标监测显示,12岁儿童基础代谢率提升18%,睡眠周期后移2-3小时,这解释了为何孩子会突然抗拒早睡,或出现白天嗜睡现象,东京大学研究发现,该年龄段褪黑素分泌峰值比儿童期延迟94分钟,这是生物钟自然调整的结果。

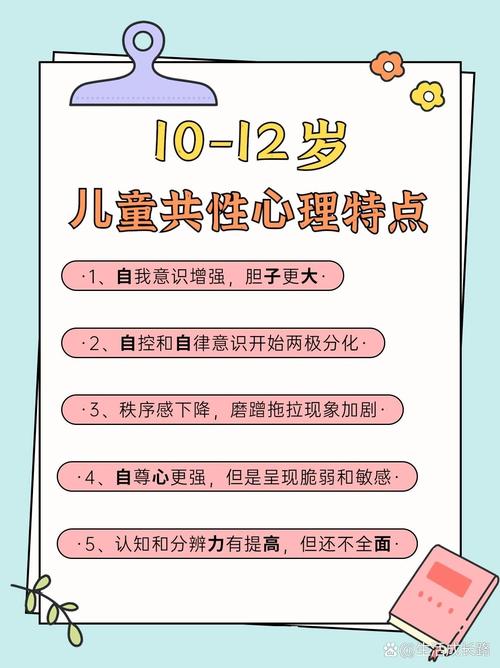

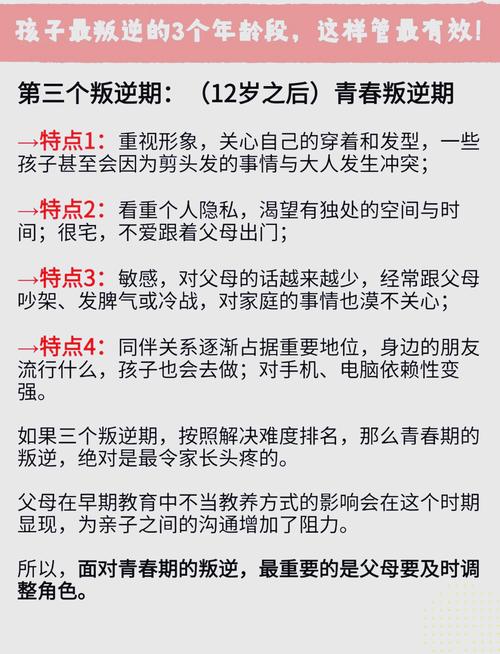

典型行为特征解码

自我意识觉醒的具象化

- 开始质疑家庭规则:"为什么弟弟可以比我晚睡半小时?"

- 刻意制造个性化标识:染发梢、改校服、独创的桌面整理方式

- 对批评异常敏感,将建议解读为否定

社交重心转移

- 与父母日均对话量从儿童期的150句骤降至不足30句

- 社交软件使用时长激增280%(腾讯青少年研究中心数据)

- 出现"双面人"特征:在家沉默寡言,与朋友滔滔不绝

认知冲突显性化

- 挑战权威的典型话术:"你们小时候就没犯过错吗?"

- 对公平的偏执追求:"老师为什么总让班长回答问题?"

- 形成初步价值判断:"捐款不如先改善山区教育条件"

情绪波动周期化

- 晨间易怒指数比午后高43%(剑桥情绪研究中心)

- 情绪转换速度达成年人的2.7倍

- 出现"周日夜晚焦虑症":想到周一上学就烦躁

教养方式的关键转折点

常见家长误区诊断

- 高压管控型:安装手机监控软件引发信任危机案例增长67%

- 放任自流型:15%的网瘾个案源于此阶段失管

- 情感绑架型:"我们这么辛苦都是为了你"导致的抑郁倾向

科学应对策略

(1)建立新型信任关系

- 将"查手机"转为"分享有趣消息"

- 用"我观察到..."替代"你又..."

- 每周设置30分钟专属对话时间

(2)认知冲突转化技巧

- 辩论规则:先复述对方观点再陈述己见

- 引入第三方案例讨论:"你同学遇到这种情况会怎么办?"

- 设置"家庭议题箱"收集争议话题

(3)情绪管理训练

- 制作"情绪天气预报"图表

- 设计安全发泄渠道:击打枕头的"愤怒五分钟"

- 教授478呼吸法等生理调节技巧

发展心理学视角的再认识

埃里克森心理社会发展理论指出,12岁正值"勤奋vs自卑"向"同一性vs角色混乱"过渡的关键期,此时表现出的叛逆,实则是建立自我认同的必要过程,加州大学追踪研究显示,适度叛逆的青少年成年后决策自信度高出27%,过度压抑者易出现选择障碍。

前沿研究表明,叛逆期提前与屏幕时间增加存在相关性,电子设备使用每增加1小时,自我认同探索期缩短0.7年(《青少年发展》期刊2022),这提示数字化时代需要新的教养策略。

化危机为转机的智慧

北京某重点中学的实践案例颇具启发性:通过设立"成长导师制",将学生的叛逆能量引导至社团建设,使社区服务参与率提升40%,学业投诉下降65%,这印证了发展心理学的基本原理——叛逆本质是成长势能的另类表达。

理解12岁叛逆期,需要我们超越行为表象,看到神经系统重构带来的可能性,听见荷尔蒙交响曲中的成长宣言,当家长学会将对抗转化为共舞,这段看似动荡的时期,正是培育理性精神、独立人格的最佳契机,那些摔门的巨响,终将化为破茧时最动人的乐章。