在某个重点小学的开放日,一位母亲焦虑地向班主任诉说:"我家孩子特别听话,可就是太没主见了,早上穿哪件衣服要问我,课外书选哪本要问爸爸,连和同学玩什么游戏都要看别人脸色。"这位母亲的困惑并非个例,2023年中国家庭教育现状调查显示,超过42%的家长反映孩子存在决策能力薄弱问题,其中城市独生子女比例高达67%。

当代儿童主见缺失的深层症结

在北京市海淀区某重点小学的观察发现,课堂上主动举手发言的学生不足30%,面对开放式问题时,近半数学生习惯性看向教师寻求标准答案,这种现象背后折射出教育生态的深层问题:过度保护的家庭教育模式正在批量生产"决策依赖者",某教育机构对300组家庭的跟踪调查显示,家长平均每天替孩子做决定达17次,从早餐选择到兴趣班安排,形成密不透风的"保护罩"。

标准化教育体系中的评价机制更强化了这种趋势,当"正确答案崇拜"成为教学常态,孩子们逐渐形成"等待指令"的思维惯性,华东师范大学教育心理学研究团队发现,在长期接受填鸭式教育的儿童中,83%表现出明显的决策焦虑,面对开放性问题时大脑活跃区域面积仅为同龄人的60%。

社交媒体时代的群体压力则加剧了主见形成的难度,某短视频平台对青少年用户行为的分析显示,14岁以下用户点赞模仿率高达92%,"跟风潮"正在消解个体判断力,当虚拟社交中的点赞数成为价值坐标,真实世界里的独立思考能力正面临前所未有的挑战。

主见培养的三维成长空间

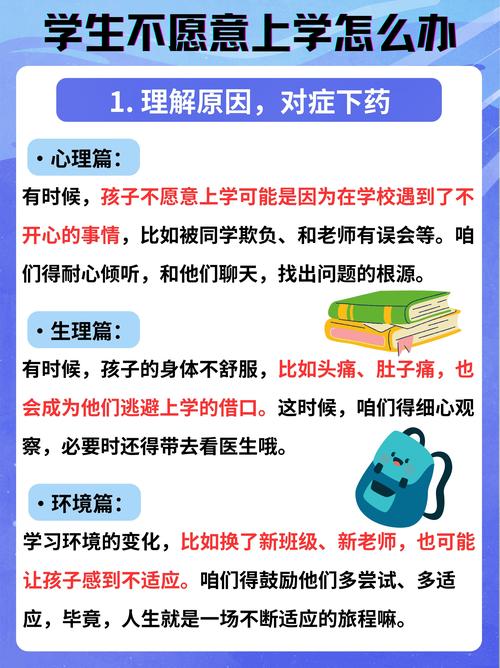

家庭应该成为培养主见的"安全实验室",上海家庭教育指导中心建议采用"渐进式放权法":3-6岁儿童每天自主决定2件事(如选择水果、玩具),7-12岁提升到5件(包括零用钱使用、课余活动安排),某亲子真人秀中,父亲坚持让8岁女儿自主规划周末行程,经过3个月实践,孩子的决策失误率从70%降至25%,并展现出令人惊喜的应变能力。

学校教育需要构建"思辨训练场",深圳某实验学校推行的"每日三问"教学法值得借鉴:每节课预留5分钟让学生提出质疑、表达观点、设计解决方案,实施两年后,该校学生在PISA测试中的创造性思维得分提升27个百分点,更具突破性的是南京某中学开设的"决策模拟课",通过模拟商业谈判、社区治理等场景,让学生在角色扮演中锻炼判断力。

社会实践应打造"真实试炼场",杭州青少年活动中心设计的"城市生存挑战"项目,要求10-15岁少年在限定预算内完成指定任务,数据显示,参与3次以上的孩子,风险评估能力提升40%,紧急决策速度加快1.8倍,这种浸入式体验比理论说教有效5倍以上。

主见养成的关键赋能策略

自主意识的唤醒需要智慧引导,著名儿童心理学家陈鹤琴提出的"三分钟等待法则"值得推广:当孩子提问时,家长先反问"你觉得呢?",给予至少三分钟思考时间,北京某幼儿园的跟踪研究表明,坚持此方法的班级,幼儿自主回答率三个月内从18%跃升至65%。

责任意识的培育要遵循阶梯原则,建议建立"决策结果可视化"机制:制作决策树图记录每次选择的利弊,用实物储蓄罐管理零花钱决策,广州某家庭教育工作室开发的"小管家"APP,通过虚拟货币系统让孩子直观看到决策带来的"财富变化",三个月后用户自主决策信心指数提升53%。

批判性思维的构建需要系统训练,推荐"新闻解构四步法":1.辨别信息源 2.分析立场倾向 3.寻找逻辑漏洞 4.提出替代方案,某国际学校将此方法融入社会课教学,学生信息甄别能力测评分数一年内提高41%,更值得关注的是成都某初中开展的"谣言粉碎者"项目,学生们通过调查取证揭穿网络谣言,在提升媒介素养的同时培养了独立思考能力。

教育不是雕刻完美的塑像,而是点燃思想的火种,当我们在孩子心中种下独立思考的种子,需要给予足够的耐心等待破土,就像芬兰教育专家帕西·萨尔伯格所说:"真正的教育智慧,在于懂得何时该做指南针,何时要当放大镜。"在这个过程中,每个教育者都要学会在引导与放手之间寻找平衡点,用智慧之光为孩子照亮自主成长的道路,当我们看到那个曾经怯生生的孩子,终于能坚定地说出"我认为..."时,教育的真谛已然绽放。