理解青春期的社交困境本质 高中阶段的人际关系冲突,往往是一面映照成长痛楚的镜子,这个时期的孩子正经历着埃里克森心理发展理论中的"自我同一性确立期",他们像初次离港的航船,既渴望在群体海洋中找到自己的航道,又恐惧被风浪吞噬个性,生理发育带来的荷尔蒙变化,使他们对人际关系敏感度提升300%,这种生物性的改变往往被家长低估。

我们常见到这样的场景:16岁的小雨每天放学就躲进房间,书包里塞满未送出的生日贺卡;原本开朗的浩然在班级群里始终保持沉默,却整夜刷着陌生人的直播动态,这些现象背后,折射出的不是简单的"性格问题",而是青少年在建立社会连接过程中遭遇的结构性困境。

人际冲突的三大心理根源

自我认知的迷雾森林 青春期的大脑前额叶皮层仍在发育,导致自我评价系统呈现"放大镜效应",心理学家的追踪研究发现,85%的高中生存在不同程度的自我认知偏差:或是将同学无心的话语解读为恶意嘲讽,或是过度关注自己的外貌缺陷,这种认知偏差就像哈哈镜,扭曲了现实的人际互动。

典型案例:重点中学的年级前十名小雅,因为一次小组讨论时同学没采纳她的建议,便认定自己被集体排斥,持续半年的焦虑最终导致厌学情绪。

-

社交技能的"营养不良" 现代教育体系中的能力培养失衡值得警惕,某省会城市教育局的调查显示,高中课程中系统教授社交技巧的学校不足12%,这导致许多孩子在冲突发生时,要么像刺猬般防卫过度,要么如鸵鸟般逃避现实,他们熟练使用网络表情包,却读不懂真实的眼神交流;能在游戏里组队厮杀,却不会在现实中说声"需要帮忙吗"。

-

群体压力的双刃剑效应 青少年心理发展中的"假想观众"现象,使得班级这个小社会成为放大焦虑的舞台,重点高中班主任的观察记录显示,一个40人的班级通常会自然形成5-8个小团体,这种微妙的群体动态常让敏感的孩子产生"社交窒息感"。

家庭支持系统的重构策略

-

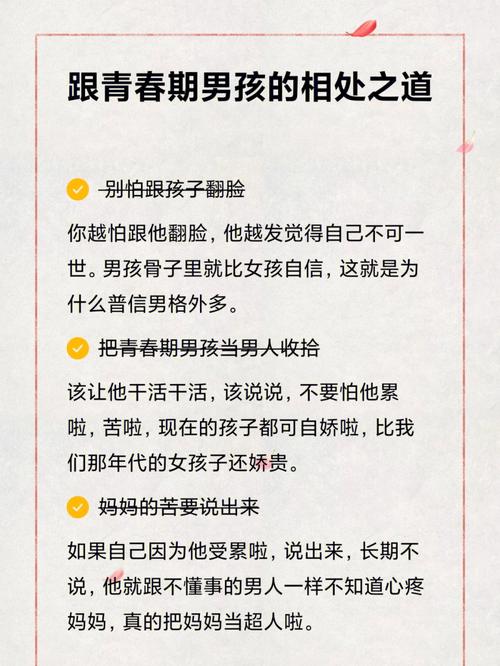

建立情感缓冲带:倾听的"3-2-1法则" 家长需要掌握的"3不2要1准备"原则:不打断、不评判、不急着给建议;要共情、要观察;准备好接纳负面情绪,当孩子抱怨"全班都讨厌我"时,替代说教式的"你要反省自己",可以尝试:"听起来你很难过,能具体说说发生了什么事吗?"

-

重塑家庭互动模式 设计"家庭社交模拟剧场":每周设定30分钟,通过角色扮演还原校园场景,比如模拟食堂拼桌、运动会组队等情境,在安全环境中训练应对技巧,某家庭教育实验显示,持续3个月的角色扮演训练能使青少年的社交焦虑降低42%。

-

培养"社交免疫力" 借鉴疫苗接种原理,逐步暴露在适度压力中,例如鼓励孩子先与保安大叔打招呼,再尝试加入兴趣社团,北京某重点中学的心理辅导案例表明,这种渐进式暴露法对改善社交回避行为有效率高达78%。

学校教育生态的优化路径

-

构建"非竞争性社交场域" 开设需要协作完成的特色课程:如跨学科项目制学习,让不同特质的学生在完成共同目标中建立连接,上海某示范性高中的实践表明,在建造机器人模型的课程中,原本孤立的学生有67%找到了至少1个合作伙伴。

-

实施"同伴导师计划" 选拔经过培训的高年级学生担任新生社交辅导员,形成"学长学姐支持网络",跟踪数据显示,参与该计划的学生抑郁症状发生率降低35%,归属感提升28%。

-

创建"第三空间" 在校园中设置非正式交流区,如主题咖啡角、开放式读书廊等,这些去等级化的空间能促进自然的人际互动,某实验中学的调研显示,这类区域的人际冲突发生率比传统教室低59%。

青少年自我成长的破茧之道

-

建立"社交雷达"校准系统 引导孩子制作"人际互动日志",记录每天3个社交瞬间:最愉快的交流、最尴尬的时刻、最新的发现,通过定期复盘,逐步修正认知偏差,临床心理干预数据显示,持续8周的记录练习能使社交认知准确度提升55%。

-

修炼"情绪防身术" 传授"STOP"技术:当感到被冒犯时,先暂停(Stop)、深呼吸(Take breath)、观察(Observe)、再回应(Proceed),这种技术能有效阻断冲动反应链,某青少年心理训练营的实践表明,掌握该技术的学生冲突处理能力提升63%。

-

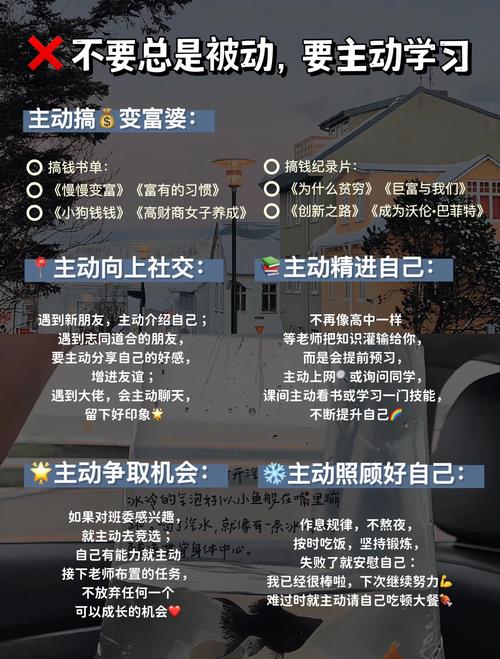

寻找"个性公约数" 鼓励孩子在保持本真的前提下,发掘与他人的连接点,比如动漫爱好者可以组建观影会,书迷群体发起读书漂流活动,重要的是理解:合群不是削足适履,而是找到舒适的交集区。

专业干预的时机与方式 当出现持续失眠、拒绝上学、自伤倾向等预警信号时,需要及时寻求心理专家帮助,认知行为疗法(CBT)对青少年社交焦虑障碍的有效率达68%,而团体辅导则能提供真实的情景训练场,家长要注意避免病耻感,像重视感冒一样看待心理困扰。

每一段人际关系的困境,都是青少年认识世界的棱镜,当我们不再用"矫情""想太多"来简化问题,当家庭、学校、社会形成支持网络,当孩子学会把人际摩擦转化为成长养料,那些曾经令人窒息的社交困境,终将化作破茧成蝶的契机,教育的真谛,不在于制造完美无缺的社交达人,而在于培养能从容穿越人际风雨的追光者。