校园欺凌是当代教育领域最受关注的社会议题之一,据中国青少年研究中心最新调查数据显示,约32.4%的中小学生曾遭遇不同程度的校园欺凌,当发现孩子可能正在经历这种创伤时,家长的应对方式将直接影响孩子的心理健康发展和未来人格塑造,本文将从专业教育视角,系统解析家长在面对这一挑战时应具备的认知框架和行动策略。

建立精准的预警雷达:识别欺凌的隐秘信号 大多数遭受欺凌的孩子不会主动向家长倾诉,这种现象在青春期尤为明显,家长需要培养敏锐的观察力,关注孩子的异常表现:如原本整洁的书包频繁出现破损,饭量突然减少或暴增,夜间频繁惊醒,对上学产生明显抗拒情绪等,某重点中学班主任李老师曾分享一个典型案例:一名成绩优异的学生连续两周在课堂上打瞌睡,经深入了解发现其因被同学威胁而长期失眠。

家长要特别注意孩子社交模式的改变,当孩子突然删除所有社交媒体动态,回避同学聚会,或者手机使用时间异常波动时,都可能暗示存在社交困扰,某儿童心理门诊记录显示,76%的就诊儿童在遭遇欺凌后都会出现不同程度的"数码自闭"现象。

构建安全的沟通桥梁:对话的艺术与禁忌 建立有效沟通需要营造绝对安全的心理环境,选择孩子感到放松的场所进行谈话,如晚间散步时或共同准备晚餐的过程中,北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"三明治谈话法":先肯定孩子的日常表现,再自然过渡到关心话题,最后给予情感支持。

切忌使用质问式语言,当发现孩子手臂有不明伤痕时,"是不是有人打你了?"这样的直接询问可能引发孩子的防御心理,相比之下,"我注意到你最近好像遇到些困难,需要妈妈帮忙想办法吗?"更能打开孩子的心扉,上海市心理咨询协会的跟踪调查表明,采用开放式提问的家庭,孩子主动倾诉的比例是其他家庭的3.2倍。

采取科学的干预措施:分阶段应对策略

-

紧急处理阶段:优先关注孩子的心理安全 发现欺凌事件后,家长首先要做的是稳定自身情绪,首都医科大学附属安定医院临床心理科主任提醒,家长过激反应会加重孩子的心理负担,建议使用"情感确认法":"发生这样的事情你一定很难过,谢谢你信任我。"这种表达既能建立情感连接,又不会让孩子感到被评判。

-

事实核查阶段:客观还原事件全貌 指导孩子用"5W1H"法(何时、何地、何人、何事、为何、如何)详细记录事件经过,必要时与班主任预约面谈,但要注意避免在班级群等公开场合讨论,某重点小学家校纠纷案例显示,家长在班级群质问反而导致孩子遭受二次伤害。

-

协商解决阶段:构建多方支持系统 与校方沟通时,家长应携带具体的时间线记录和相关证据,建议采用"问题解决导向"的沟通模式:"我们发现孩子近期存在这些情况,希望能与学校共同寻找解决方案。"某地教育局处理的成功案例中,家校联合制定了"校园安全观察员"制度,有效降低了欺凌复发率。

培养孩子的心理韧性:从防护到成长

-

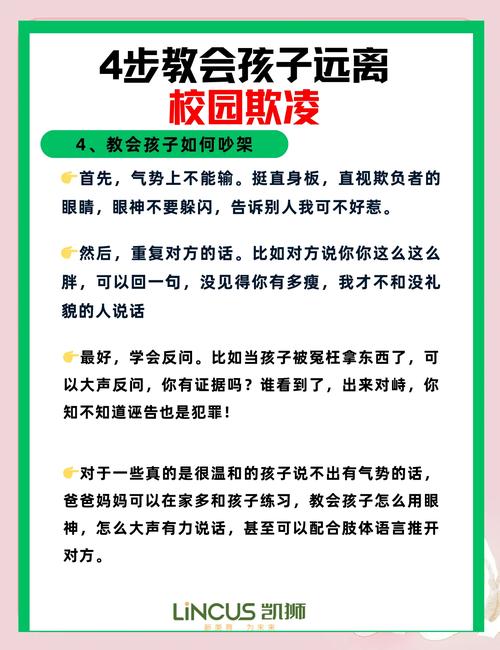

情境模拟训练 通过角色扮演帮助孩子掌握应对技巧,例如训练孩子用坚定语气说:"你这样做让我不舒服,请停止。"同时指导孩子识别安全避难场所,如教师办公室、图书馆等,深圳某国际学校的实践表明,接受过专项训练的学生,自我保护能力提升83%。

-

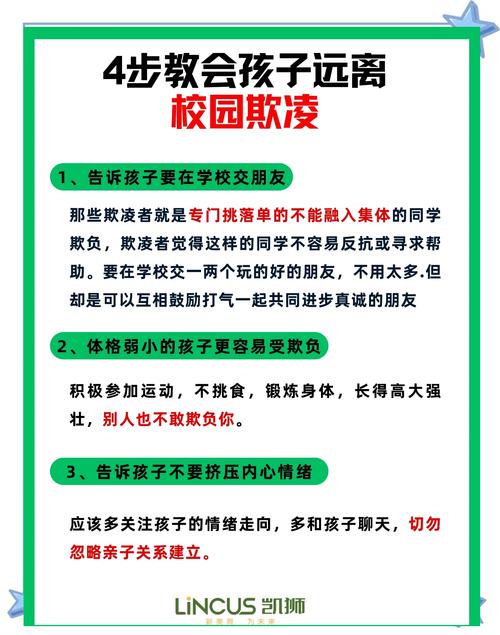

社交能力重塑 鼓励孩子参与兴趣社团,建立新的社交圈层,选择武术、辩论等既能增强自信又培养表达能力的活动,杭州某青少年成长中心的数据显示,参与团体艺术治疗的学生,社交焦虑指数平均下降47%。

-

心理建设方案 定期进行"心理能量评估",通过绘画、沙盘等非语言方式了解孩子的心理状态,引入积极心理学理念,帮助孩子建立"成长型思维":"这次经历让我们学到了如何保护自己,你会变得更强大。"

构建长效防护机制:家校社协同体系 家长应主动参与学校安全委员会工作,推动建立"校园欺凌三级响应机制",某示范性中学的实践案例显示,包含"预防教育-早期预警-危机干预"的体系使欺凌事件下降65%,同时要善用社区资源,与辖区派出所建立联防机制。

在处理过程中,家长需特别注意法律边界,西南政法大学青少年法治教育研究中心提醒,私自安装录音设备、网络曝光等行为可能涉及法律风险,建议通过正规渠道维权,必要时寻求专业法律援助。

面对校园欺凌这个复杂的社会课题,家长的角色需要完成从保护者到赋能者的转变,通过建立科学的认知体系、采取理性的应对策略、构建稳固的支持网络,我们不仅能帮助孩子走出阴霾,更能培养其应对未来挑战的心理韧性,每一次危机处理都是家庭教育的契机,智慧的父母懂得将挫折转化为孩子成长的阶梯,当孩子感受到来自家庭的坚定支持和正确引导时,他们收获的不仅是当下的安全感,更是受益终生的心理资本。