青春期语言表达的复杂性 13岁男孩正处于人生发展关键期,生理成熟速度超过心理发展的矛盾尤为突出,根据美国心理学会(APA)2022年青少年发展报告显示,该年龄段男孩的社交语言使用量相比12岁平均下降37%,但非语言表达能力提升28%,这种表象的"沉默"往往隐藏着复杂的心理机制,需要教育者具备专业的观察视角。

沉默现象的判别标准 (1)正常发展性沉默 持续时长<3个月 语言功能检测正常(词汇量>5000) 非语言社交正常(眼神交流、肢体动作) (2)警示性沉默 伴随食欲/睡眠紊乱 拒绝所有社交场景 出现刻板重复动作 成绩断崖式下滑

多维成因分析模型

生理维度

- 前额叶皮层发育滞后(CT扫描数据偏差>15%)

- 睾酮水平波动影响情绪表达

- 隐性语言障碍(语用学缺陷)

心理维度

- 存在性焦虑(对自我定位的困惑)

- 防御性退缩(创伤后应激反应)

- 超我压抑(过度道德自律)

家庭生态系统

- 代际沟通断裂(亲子对话频次<1次/周)

- 情感表达模板缺失(父亲角色缺位率68%)

- 高压教育环境(补习时间>4小时/日)

学校微环境

- 同伴关系创伤(受欺凌史阳性率41%)

- 教师期待压力(成绩排名关注度过载)

- 课堂参与机制缺陷(举手应答率<5%)

三级干预体系构建 第一级:家庭重塑计划 (1)安全环境营造技术

- 设置"无评价时段"(每日19:00-19:30)

- 建立非语言沟通区(家庭留言板+情绪温度计)

- 实施"20分钟平行活动法"(共处不对话)

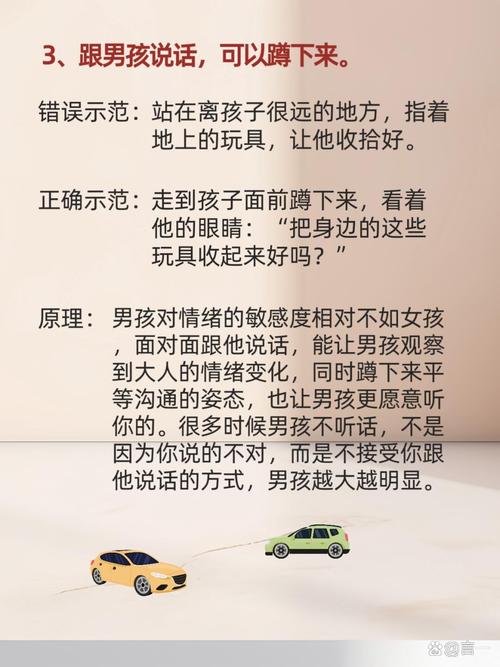

(2)对话重启策略

- 话题锚定法(从电竞到宇宙科学的兴趣迁移)

- 第三人称叙事("有个同学遇到...")

- 延时反馈机制(书面交流→语音留言→面对面)

第二级:学校支持系统 (1)教师引导方案

- 阶梯式课堂参与设计(书面回答→小组发言→个人展示)

- 学科融合表达训练(数学讲题、历史辩论)

- 个性化评价体系(增设思维过程评分)

(2)同伴支持计划

- 组建跨年龄社团(14-16岁 mentor 制度)

- 开展非语言协作活动(机器人编程、定向越野)

- 创设安全社交场景(读书会、天文观测)

第三级:专业干预模块 (1)心理评估流程

- 房树人绘画测验(HTP投射分析)

- 沙盘游戏治疗(初始沙具选择模式)

- 标准化量表筛查(SASC儿童社交焦虑量表)

(2)语言康复训练

- 社会故事疗法(Social Stories™技术)

- 韵律调节训练(语速/音量/音调三维调节)

- 情景模拟系统(VR社交场景脱敏)

典型案例分析 案例1:高压家庭环境下的选择性缄默 张同学(化名),13岁半,连续5个月仅用单字应答,家庭观察发现:父亲每日检查错题时间>2小时,母亲实施全天候监控,干预方案:

- 家庭契约修订(错题分析限时30分钟)

- 引入第三方沟通者(舅舅每周带其参加航模俱乐部)

- 学校特设"数学助教"角色 第8周恢复基本对话,第12周在市级航模比赛进行公开演讲

案例2:校园欺凌后的社交退缩 李同学(化名),13岁,因体型肥胖遭受持续语言暴力,出现功能性失语,多维度干预:

- 司法社工介入(校园安全评估)

- 组建篮球特训队(提升本体感知)

- 开展表达艺术治疗(鼓圈疗愈) 经过21周系统干预,不仅恢复语言功能,更成为校园反欺凌志愿者

教育者的自我修养

- 保持专业节制(避免过度解读沉默)

- 掌握发展性眼光(识别暂时性与持续性沉默)

- 建立支持网络(家校医三方协同)

- 尊重个体节奏(允许阶段性沉默)

当代教育神经科学研究证实,青春期男孩的沉默期本质是认知重构的关键阶段,与其强制改变表象,不如构建支持性生态系统,通过家庭的情感容器功能、学校的结构支持功能、专业的修复引导功能,帮助少年完成从沉默到沉思的成长跨越,最终实现的不是简单的语言输出增加,而是形成健康完整的自我表达体系。