清晨的幼儿园门口,5岁的童童突然用力推倒正在玩滑梯的小朋友,嘴里喊着"讨厌鬼",这一幕让在场的家长们都愣住了,类似场景正成为现代家庭教育的新挑战:2023年某教育机构调研显示,68%的学龄前儿童家长曾面对孩子打人骂人的行为困扰,这些看似简单的攻击性表现,实则是儿童心理发展的关键信号,需要家长用智慧解读与科学引导。

行为表象下的深层密码

学步期的幼儿常因抢玩具突然咬人,学龄前儿童可能在游戏中推搡伙伴,小学生群体偶尔爆发的脏话模仿...这些不同年龄段的攻击行为背后,都暗藏着发展的密码,3-4岁儿童正处于"自我中心"阶段,语言表达能力尚未成熟,当需求被忽视时,肢体动作往往快于语言表达,5-7岁儿童开始建立社交关系,攻击行为可能源于社交挫败感或模仿行为。

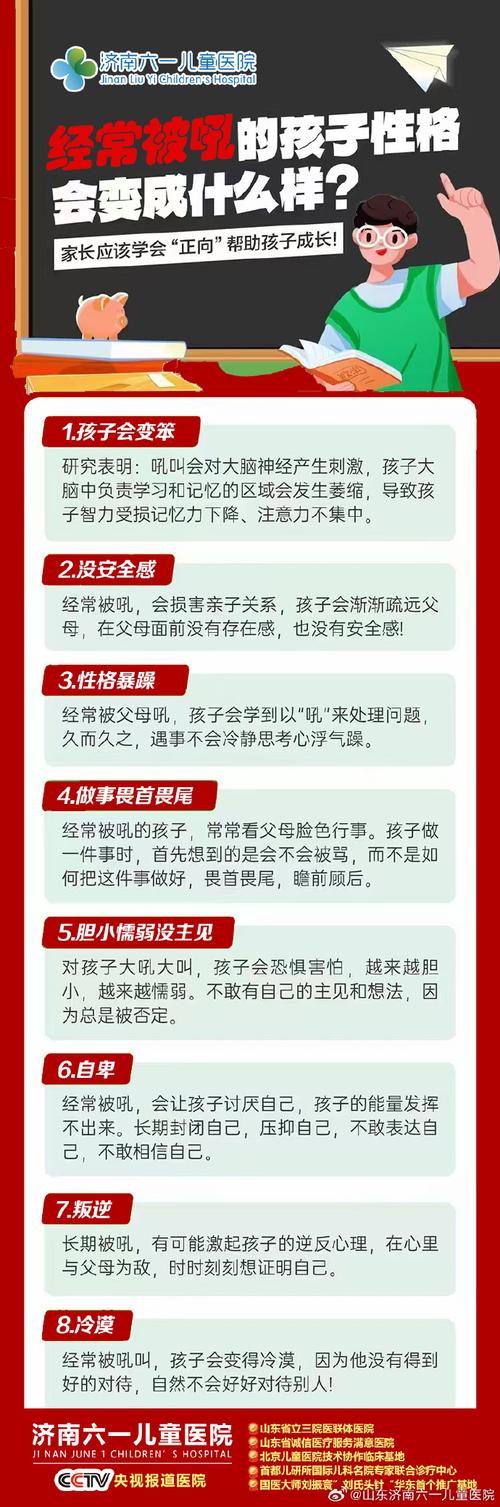

家庭环境是塑造儿童行为的重要模具,某儿童心理咨询中心案例显示,父亲常用命令式语言的7岁男孩,在班级中表现出明显的语言攻击倾向,电子产品的过度使用也不容忽视,某幼儿园调查发现,每天观看暴力动画超过2小时的儿童,攻击行为发生率高出同龄人43%。

当孩子挥动小拳头时,他们可能正在诉说:"我不知道怎么表达生气"、"我需要关注"、"我在模仿电视里的英雄",这些未被解码的情绪信号,需要家长用"翻译器"来破译。

教育干预的三阶模型

即时处理阶段需要冷静而坚定的态度,当冲突发生时,家长要立即用身体阻隔伤害行为,蹲下保持视线平齐:"我看到你很生气,但打人会疼。"此时切忌情绪化训斥,某教育实验证明,家长情绪激动时的教育效果下降70%。

情绪疏导阶段要搭建沟通桥梁,可以采用"情绪温度计"游戏:准备红黄蓝三色卡片代表不同情绪强度,引导孩子选择当前感受,对于语言能力较弱的孩子,用绘本《生气的亚瑟》进行情景再现,让孩子指认相似情绪。

行为矫正阶段需建立正向机制,设计"和平之星"奖励计划,每次成功控制情绪可得贴纸,集满兑换特别活动,某小学实践该方案后,班级冲突事件减少58%,同时要培养替代行为,教孩子使用"我句式":"我感到生气,因为..."

构建预防性的成长生态

家庭需要建立清晰的规则边界,制定"我们的约定"时让孩子参与讨论,如"生气时可以跺脚但不能打人",某家庭教育工作坊建议采用视觉化规则表,用表情符号标注可接受与不可接受行为。

情绪教育要渗透日常生活,晚餐时玩"情绪猜猜猜"游戏,轮流表演不同情绪;洗澡时用泡泡比喻负面情绪的消散,研究发现,定期进行情绪绘本阅读的家庭,儿童情绪认知能力提升36%。

家长自身要成为情绪管理的示范者,当面对工作压力时,可以当着孩子的面说:"妈妈现在有点烦躁,需要深呼吸三次。"这种真实而健康的情绪展示,比任何说教都更具教育力。

教育学家蒙特梭利曾说:"每种偏差行为都是自我建构受阻的求救信号。"当孩子出现攻击性言行时,正是家庭教育升级的契机,通过理解行为本质、建立科学干预体系、营造支持性环境,我们不仅能修正具体行为,更能培养出情绪健康、社交得体的未来公民,这个过程需要家长的耐心如同春雨,智慧好似明灯,在温柔坚持中见证生命的成长。