游戏充值低龄化趋势 中国互联网络信息中心最新数据显示,我国未成年网民游戏充值比例达23.8%,其中12-14岁年龄段单次充值超500元者占比达17.3%,某地消费者协会2023年受理的未成年人游戏充值投诉案例中,初中生占比高达62%,这些数据背后,折射出当代青少年面临的三大危机:数字消费认知偏差、延迟满足能力缺失、虚拟社交依赖症候。

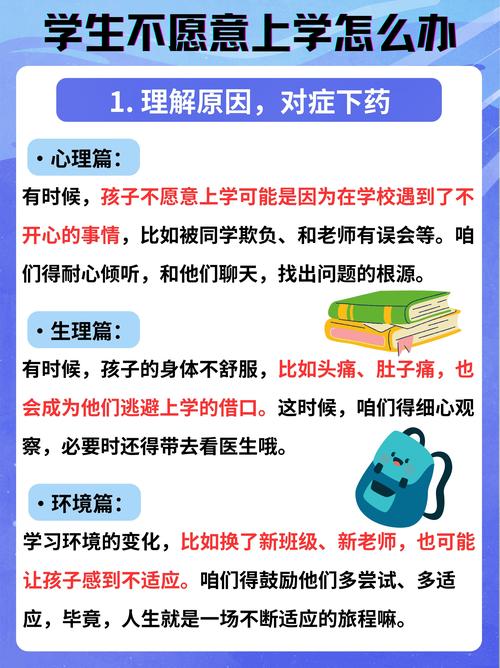

解码行为动因:青少年心理发展规律

-

前额叶发育特征:人类前额叶皮质负责理性决策的功能需到25岁左右才能完全成熟,初中生处于"半成熟期",面对游戏设计的即时奖励机制(如皮肤特效、战力提升),其神经奖赏系统会被持续激活,产生"充值就能变强"的认知错觉。

-

社交货币理论:在游戏社区中,稀有装备已成为青少年群体的新型社交资本,某重点中学的调研显示,68%的受访学生认为"拥有限定皮肤能获得同伴认可",这种虚拟社交压力推动着非理性消费。

-

代偿心理机制:当现实中的学业压力、亲子关系等问题得不到疏导时,游戏世界提供的掌控感和成就感便成为心理代偿,典型案例中的初二学生小张,在父母离异后3个月内累计充值1.2万元,正是这种心理机制的具象化表现。

应急处理指南:当发现孩子已充值

理性沟通四步法:

- 冷却期处理:发现当天不立即责骂,给双方情绪缓冲时间

- 情景还原:用"我看到充值记录有些异常"替代"你又乱花钱"

- 需求探询:引导孩子描述充值时的心理活动

- 后果认知:将充值金额换算成实体物品(如相当于60杯奶茶)

维权补救措施:

- 收集设备型号、支付记录、游戏时长等证据链

- 依据《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》向平台申诉

- 通过12315平台申请未成年人消费退款

重建信任方案:

- 共同制定游戏时间管理表(建议单次≤40分钟)

- 设立"消费冷静期"制度(充值需家长二次确认)

- 建立成就奖励兑换机制(将学习进步转化为游戏时长)

根本预防策略:培养健康的数字素养

财商教育实践课:

- 家庭经济可视化:让孩子参与制定月度消费预算

- 零花钱管理实验:分设"自由支配"和"家庭基金"账户

- 虚拟交易模拟:用桌游形式体验商业决策过程

现实成就体系构建:

- 特长发展计划:将游戏段位追求转化为技能等级认证

- 社会实践积分:志愿服务时长可兑换适度游戏时间

- 家庭挑战赛:组织户外运动替代虚拟竞技

数字契约精神培养:

- 签订三方协议:明确设备使用权限与违约责任

- 建立数字信用分:根据自律表现调整设备权限

- 开展家庭数字听证会:定期评议网络使用情况

家校社协同机制建设

家庭场景改造:

- 设立"无屏空间"(如餐厅、书房禁止使用电子设备)

- 创建家庭媒体公约(包括家长自身的设备使用规范)

- 组织家庭数字排毒日(每月设定离线活动日)

学校教育创新:

- 开发媒介素养校本课程(含游戏设计原理解析)

- 成立学生网络自律委员会

- 举办电竞职业体验讲座(揭示职业选手真实训练强度)

社会支持系统:

- 推动游戏分级制度落地实施

- 完善未成年人电子支付验证体系

- 建立青少年网络行为指导中心

在这个数字化浪潮不可逆转的时代,堵不如疏的智慧显得尤为重要,通过构建"认知启蒙-行为引导-环境塑造"三位一体的教育体系,我们不仅能帮助初中生建立正确的消费观,更是在培养适应数字文明的未来公民,当家庭成为数字素养培养的第一课堂,当游戏不再是亲子对抗的战场,我们终将见证新生代在虚拟与现实间自如穿梭的智慧成长。