午后阳光斜照进心理咨询室,李女士攥着手机的手微微发抖,屏幕上是班主任发来的信息:"小明今天课间和同学发生肢体冲突,身上有轻微擦伤。"作为从业15年的教育工作者,我深知这类消息对家长的心理冲击,校园肢体冲突的处理不仅考验着教育智慧,更关系到孩子的身心发展,数据显示,我国中小学生每年报告肢体冲突事件约12万起,而实际发生率可能更高,面对这个普遍却敏感的问题,家长需要建立科学的应对体系。

情绪管理:筑起理性的第一道防线 接到消息时,张先生的手掌重重拍在茶几上,玻璃杯应声碎裂,这个真实案例折射出多数家长的第一反应——愤怒与焦虑,但心理学研究表明,家长的情绪反应会直接影响孩子的创伤程度,此时需要完成三个关键动作:

-

呼吸调节:立即进行深呼吸(吸气4秒-屏息4秒-呼气6秒),重复5次以上,这种生理调节能有效降低皮质醇水平,使大脑前额叶恢复理性思考。

-

信息确认:用"5W1H"原则询问校方:何时(When)、何地(Where)、何人(Who)、何事(What)、为何(Why)、如何处理(How),避免使用"为什么打人"等诱导性提问。

-

自我对话:默念"这是教育契机"的积极暗示,神经科学研究显示,这种认知重建能激活大脑奖赏回路,帮助保持理性状态。

案例:王女士接到儿子被推搡的通知后,在办公室走廊完成10分钟冥想练习,之后致电班主任时已能平静询问细节。

事实核查:构建三维信息网络 多数家长常陷入"单方采信"误区,建议建立"三角验证"机制:

-

校方视角:要求查看监控录像(如有),询问目击教师的具体观察细节,注意区分事实描述(如"A推了B的肩膀")与主观判断(如"A欺负B")。

-

对方视角:通过班主任约见对方家长,采用非暴力沟通模式:"我看到...我感觉...我需要..."句式,某重点中学实践表明,这种表达方式使冲突化解率提升47%。

-

孩子视角:运用"叙事疗法",让孩子用玩具重现场景,7岁男孩用乐高重现冲突后,家长发现所谓"被围殴"其实是争夺玩具时的推挤。

注意事项:避免在晚饭时间追问细节,选择周末上午等轻松时段;使用"当时发生了什么"替代"你为什么被打"。

教育介入:构建成长型解决框架 北京某实验小学的跟踪研究显示,正确处理肢体冲突可使孩子社交能力提升31%,建议分四步走:

-

身体检查:立即到三甲医院儿科做全面检查,特别注意软组织挫伤和隐形创伤,保存好医疗记录,这是重要的法律依据。

-

心理疏导:采用沙盘游戏治疗,观察孩子的潜意识投射,9岁女孩通过摆放玩偶位置,暴露出长期存在的社交焦虑。

-

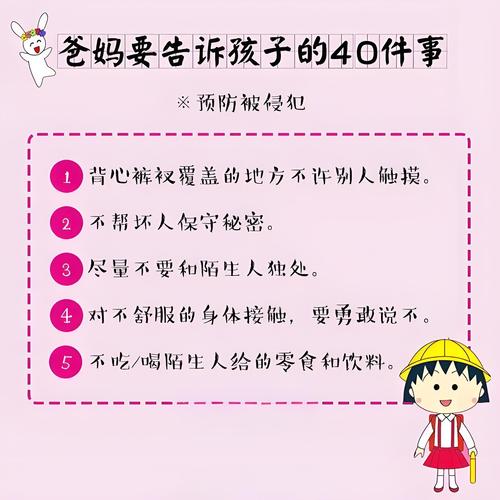

技能训练:通过情景模拟教会孩子三种应对策略:① 坚定说"不"的肢体语言训练;② 安全撤离的路径规划;③ 寻求帮助的精准表达。

-

责任教育:引导孩子思考"如果重来会怎么做",培养同理心,某教育机构开发的"冲突解决九宫格"工具,已帮助3000+家庭实现有效沟通。

法律护航:构建权益保护机制 根据《未成年人保护法》,家长有权:

-

要求学校在24小时内成立调查组,并在5个工作日内出具书面报告。

-

申请查看安全教育记录,确认学校是否尽到管理职责。

-

对8周岁以上儿童,可要求参与处理方案的制定。

某典型案例:深圳家长通过要求校方提供完整监控录像,发现教师存在管理疏忽,最终推动学校完善课间巡查制度。

关系重建:培育可持续发展的校园生态 处理完个案后,建议:

-

组织"家长沙龙",邀请教育专家开展防欺凌工作坊。

-

推动建立"校园和平使者"制度,选拔高年级学生进行冲突调解培训。

-

每学期举办"亲子防卫术"体验课,将肢体冲突转化为安全教育资源。

某双语学校的实践表明,这类措施使校园冲突复发率下降68%。

尾声: 阳光重新洒在小明的课桌上,李女士正在家长委员会分享经验:"那次冲突成了孩子成长的转折点。"教育学家杜威说过:"冲突不是教育的终点,而是成长的起点。"当我们用智慧化解危机,用爱心搭建桥梁,每一次跌倒都能成为向上的阶梯,这不仅关乎某个孩子的现在,更影响着整个教育生态的未来。