青少年成长必经的"心理蜕壳期"

在某个平常的放学时刻,14岁的晓雯突然放下写作业的笔,对着正在削水果的母亲说:"妈妈,我为什么要每天做这些题?考上好大学之后呢?我活着到底有什么意义?"这个看似突兀的疑问,像一颗石子投入平静的湖面,激起了无数中国家庭相似的涟漪。

根据埃里克森心理社会发展理论,12-18岁正是青少年建立自我认同的关键期,这个阶段的孩子会像蜕壳的螃蟹般敏感,他们开始用批判性眼光审视世界,却在传统教育体系与社会期待的双重夹击下,陷入价值真空的困境,北京师范大学2022年发布的青少年心理发展白皮书显示,72.3%的初中生存在不同程度的"存在性焦虑",这种迷茫不是性格缺陷,而是认知升级的必经阵痛。

教育迷思:当代家长常见的三大认知陷阱

-

过度导航型家长:如同24小时在线的GPS,随时为孩子规划路线。"你应该参加机器人社团""数学必须考到班级前三",这类家长将孩子的人生视作可编程的代码,却忽略了每个生命体都有独特的运行系统。

-

焦虑转嫁型家长:在升学压力面前失去定力,将职场竞争的焦虑转化为对孩子的要求。"现在不努力以后只能送外卖"这类恐吓式教育,就像在黑暗森林中点起火把,既照不亮前路又可能引火烧身。

-

情感隔离型家长:把迷茫简单归结为"青春期叛逆",用"我们当年哪有这些毛病"来否定孩子的真实感受,这种代际认知鸿沟,往往让孩子陷入更深的孤立。

上海家庭教育研究中心曾跟踪调查500个家庭发现,采用上述教育方式的家长,其子女在25岁前出现职业迷茫的比例高出平均值47%,这警示我们:不当的引导方式可能将暂时的困惑催化为持久的人生困局。

破局之道:构建支持型成长生态的五个维度

建立情感联结:从"指挥官"到"安全基地"

- 每天设置15分钟"不评价时间",专注倾听孩子的任意表达

- 用"我注意到你最近经常..."替代"你为什么总是..."

- 分享自己青年时期的困惑故事,展现真实而非完美的成长历程

培养自我认知:启动内在导航系统

- 制作"兴趣星图":用思维导图记录孩子在不同场景的眼睛亮度

- 设计人生实验课:每月尝试一个新鲜领域(陶艺/编程/志愿服务)

- 引入生涯幻游:通过冥想引导想象十年后的理想生活场景

创设试错空间:打造低风险成长实验室

- 将暑期变为"自主管理实验期",允许制定包含合理懈怠的计划

- 建立"失败储蓄罐",每次挫折存入代表经验值的硬币

- 组织家庭挑战赛,父母与孩子共同学习新技能并展示进步过程

重构评价体系:从赛道思维到生态思维

- 制作"成长年轮图",记录知识以外的软实力发展

- 设置"优势发现周",每天挖掘孩子的一个隐藏特质

- 定期举行家庭会议,用SWOT分析法客观评估发展现状

播种希望感:培育心理韧性种子

- 制作"可能性存折",收集100种未来生活方式的案例

- 观看《行星地球》等纪录片,在宏大视角中理解个体困惑

- 种植观察日记,通过植物生长感悟生命自有节奏

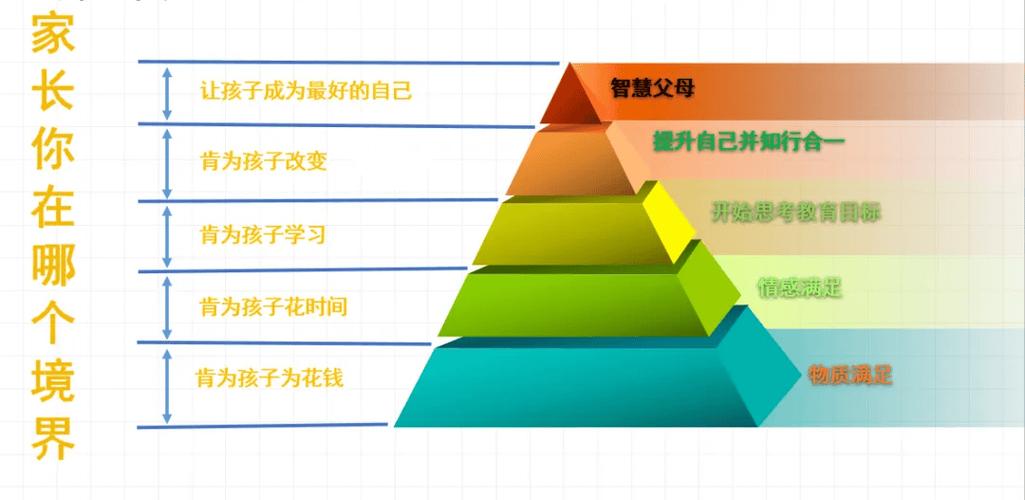

家长修炼:成为"容器型父母"的三重境界

-

认知升维:理解迷茫的本质是精神胚胎的觉醒,就像种子破土前的黑暗期,清华大学心理学系主任彭凯平指出:"青少年时期的自我质疑,往往蕴含着突破认知局限的巨大能量。"

-

情绪涵容:修炼"非反应性存在"的定力,当孩子说"我觉得活着没意思"时,不是立即反驳或安慰,而是平静回应:"这种感觉确实很难受,你愿意多说些吗?"

-

智慧沉淀:建立家庭哲学对话传统,通过共读《苏菲的世界》《禅与摩托车维修艺术》等书籍,在东西方智慧中寻找生命答案,定期开展"星空夜话",在自然怀抱中探讨存在的意义。

成长启示录:迷雾中的教育真谛

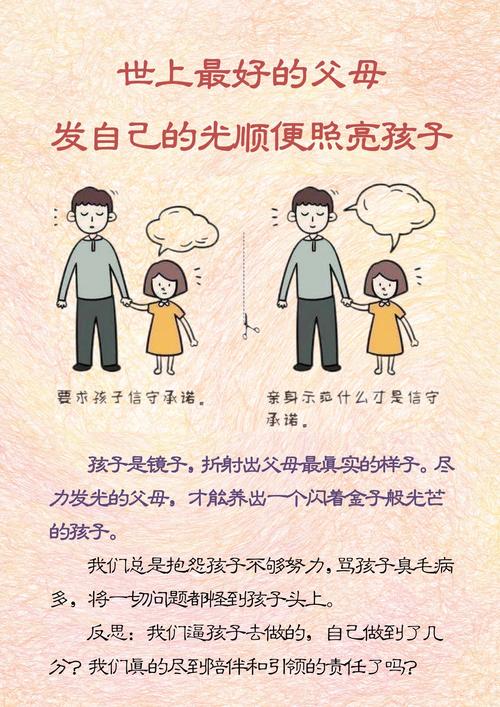

在东京大学教育学部跟踪研究的"理想养育者"案例中,最具启发性的不是某套教育方法,而是一个朴素的发现:那些最终走出迷茫的孩子,背后都站着懂得"战略性示弱"的父母,他们不提供标准答案,而是和孩子保持同样的好奇姿态;他们不着急驱散迷雾,而是教会孩子与不确定性共处的能力。

正如管理学家野中郁次郎提出的"场理论",真正的教育不是填满水杯而是营造泡茶的环境,当父母能放下"人生导师"的执念,转为搭建支持性的成长生态,孩子自会像种子寻找阳光那样,在看似混沌的探索中,生长出属于自己的生命方向。

每个迷茫期都是心灵在绘制新的等高线,父母要做的是提供安全的勘探装备,而不是替代绘制地图,当我们允许年轻的生命在试错中校准人生罗盘,那些曾以为的迷失时刻,终将在岁月流转中显露出深藏的意义轨迹。