理解情绪火山下的真实诉求

当孩子突然摔玩具、躺地哭闹时,许多家长的第一反应是"这孩子又在无理取闹",但从事儿童心理研究二十余年的经验告诉我,每个情绪爆发的背后都藏着未被满足的需求,就像火山喷发前的地壳运动,孩子的"脾气爆发"往往是长期情绪积压的显现。

上个月接待的案例中,7岁的晨晨每次写作业都会撕本子,观察发现,当孩子遇到数学应用题卡壳时,手指会不自觉地抠橡皮,呼吸逐渐急促,这正是情绪升级的前兆,家长此时若简单斥责"不许发脾气",反而会加剧孩子的挫败感,我们需要教会孩子识别这些"情绪警报信号":握紧的拳头代表愤怒,急促的呼吸暗示焦虑,游离的眼神可能显示无助。

神经科学证实,6-12岁儿童的前额叶皮层发育尚未完善,情绪控制能力仅相当于成人的60%,这意味着他们并非故意挑衅,而是真的难以驾驭汹涌的情绪浪潮,就像教孩子学游泳,我们需要先带他们认识"情绪水域"的特性,而不是责怪他们为何会溺水。

常见教育方式的三大误区

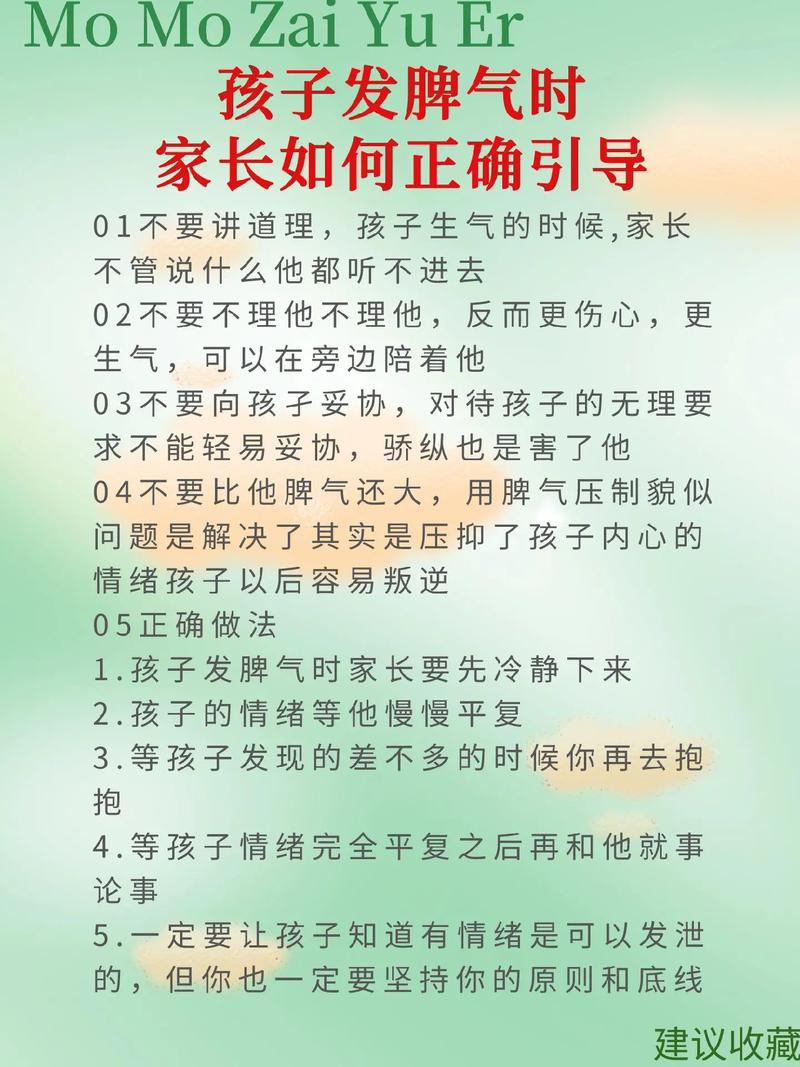

在咨询室经常看到这样的场景:父亲对着哭闹的孩子怒吼"再哭就把你关小黑屋",结果孩子哭得更凶,这种"以暴制暴"的方式看似立竿见影,实则让孩子学会用更激烈的方式表达情绪,就像往火堆里泼汽油,暂时压制的火焰终会以更猛烈的形式复燃。

另一种常见误区是"过度安抚",5岁的朵朵每次发脾气,妈妈就立即妥协:"好好好,我们现在就去买冰淇淋。"这种方式教会孩子"发脾气是达成目的的手段",形成情绪勒索的恶性循环,更隐蔽的伤害是"冷漠处理",当孩子的情感需求长期得不到回应,可能发展出情感隔离等心理防御机制。

最需要警惕的是"贴标签行为",当家长反复说"你就是个暴脾气""跟你爸一样没耐性",这些评判性语言会内化为孩子的自我认知,心理学中的标签效应表明,孩子会不自觉地朝着被贴标签的方向发展,形成自证预言。

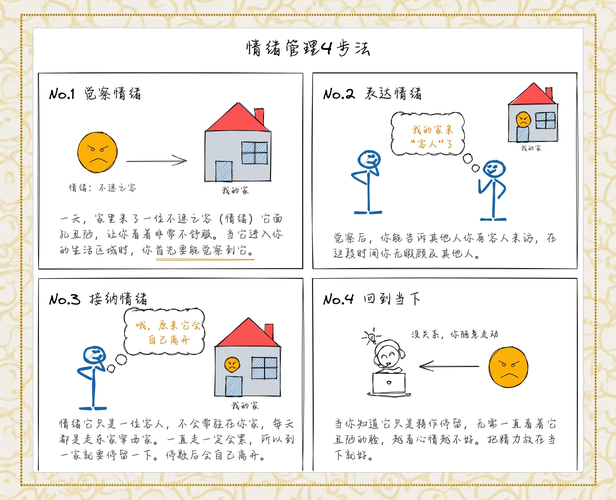

构建情绪管理的四维空间

-

安全岛搭建法:在儿童房设置"情绪暂停角",放置软垫、绘本、减压玩具,当8岁的乐乐再次因为积木倒塌尖叫时,妈妈没有说教,而是牵着他的手来到这个区域:"妈妈看见你很沮丧,我们先在这里休息五分钟好吗?"这个物理空间能给孩子情绪降温的缓冲地带。

-

情绪可视化训练:和孩子制作"情绪温度计",用红黄绿三色标注情绪等级,教会10岁的小美在作业遇到难题时自我觉察:"我现在是黄色预警,需要深呼吸三次。"这种具象化训练能提升孩子的元认知能力。

-

角色扮演游戏:通过情景模拟让孩子体验不同应对方式的结果,让爱发脾气的孩子扮演超市收银员,家长扮演因为找错钱而发火的顾客,这种换位思考能培养共情能力,比单纯说教有效十倍。

-

家庭情绪日志:设计包含"事件-感受-处理方式"的表格,全家人每天记录情绪变化,周末家庭会议时分享:"周三爸爸加班烦躁时,用了听音乐的方法平静下来。"这种示范效应比任何教育都更有说服力。

家长的自我修炼指南

记得那个因为孩子踢翻洗脚水而失控的母亲吗?她在咨询中坦言:"当时我在公司刚挨了批评。"家长的未处理情绪就像隐形的火药桶,随时可能被孩子的行为点燃,我们需要建立"情绪防火墙":每天下班进家门前做三次腹式呼吸,把工作压力锁在门外。

特别要警惕"补偿心理"作祟,有位父亲因为童年常被责骂,现在对孩子过度纵容,结果养出"小霸王",真正的教育不是走极端,而是在严格与宽容间找到平衡点,建议设置"教育红绿灯":红色底线(如伤害他人)坚决制止,黄色地带(如拖延作业)适当协商,绿色区域(如选择衣服颜色)完全放权。

当9岁的儿子又因输棋摔棋子时,李女士的做法堪称典范,她平静地说:"妈妈知道输棋很难受,我泡了菊花茶,要一起看云朵变形吗?"等孩子平静后,再讨论:"如果下次再输棋,除了摔东西,我们还可以怎么做?"这种"先联结再教育"的方式,让孩子感受到无条件的爱。

静待花开的智慧

教育从来不是速效救心丸,而是春风化雨的持久工程,跟踪研究表明,持续使用上述方法3-6个月后,75%的孩子发脾气频率降低50%以上,但要注意个体差异,对ADHD或高敏感特质儿童,需要配合专业干预。

最关键的是保持教育一致性,避免"妈妈立规矩,奶奶偷偷放水"的情况,全家要建立统一的情感教育纲领,与学校老师保持沟通,制作"情绪管理卡"让孩子随身携带,形成教育合力。

每个爱发脾气的孩子都是尚未打磨的璞玉,他们用最笨拙的方式向世界呼喊:"请教会我如何安放这颗躁动的心。"当我们用智慧拆解情绪密码,用耐心搭建成长阶梯,终将见证暴风雨化作彩虹的奇迹,正如儿童心理学家海姆·吉诺特所言:"孩子的每一次情绪失控,都是学会自我掌控的珍贵契机。"