清晨整理书桌时,发现抽屉里的零钱少了五十元,李女士的手微微发抖,面对十岁儿子躲闪的眼神,无数疑问在脑海中翻涌:是严厉责罚还是装作不知?这个看似简单的行为背后,暗藏着家庭教育的关键转折点,儿童发展心理学研究表明,7-14岁儿童出现财物占有行为的比例高达37%,但其中真正形成偷窃习惯的仅占2.6%,这意味着多数孩子的行为都是成长过程中的试错信号,关键在于家长能否将其转化为价值观教育的契机。

拆解行为背后的心理密码

当孩子第一次跨越财物界限时,父母首先要进行"行为解码",十岁的童童用存钱罐的钱买下整套漫画书,表面是物欲驱使,实则源自班级形成的"漫画社交圈"压力;七岁的小雨拿妈妈钱包里的硬币,是为了给流浪猫买火腿肠,这些案例揭示出四个典型心理动因:

- 物权意识模糊:低龄儿童尚未建立清晰的物权概念

- 需求表达受阻:长期物质需求被忽视后的极端表达

- 模仿学习偏差:对成人支付行为的错误模仿

- 情感补偿机制:用物质获取同伴认同或缓解焦虑

教育七步法则实践指南

第一步:情绪冷却期(12-24小时) 发现后的黄金处理期,家长需进行"情绪隔离",王先生的做法值得借鉴:发现女儿包里的零钱后,他按预定计划带全家郊游,途中自然谈及自己童年买错东西的经历,这种延迟处理既避免冲动责罚,又为后续沟通做好铺垫。

第二步:倾听式问诊 创设安全的对话环境,用"妈妈注意到..."替代质问,心理学教授艾琳·肯尼迪提出"三层提问法":

- 行为层:"能告诉我这些钱打算怎么用吗?"

- 感受层:"当时是什么心情呢?"

- 需求层:"如果重新选择,你觉得更好的方法是什么?"

第三步:物权认知课 通过家庭会议建立"财物边界清单":

- 个人物品区(贴姓名标签的私人物品)

- 家庭共享区(客厅书籍、零食架)

- 申请使用区(超过50元的支出需填写申请表) 配合"情景模拟游戏",让孩子扮演超市收银员、家庭财务官等角色,具象化理解金钱流转。

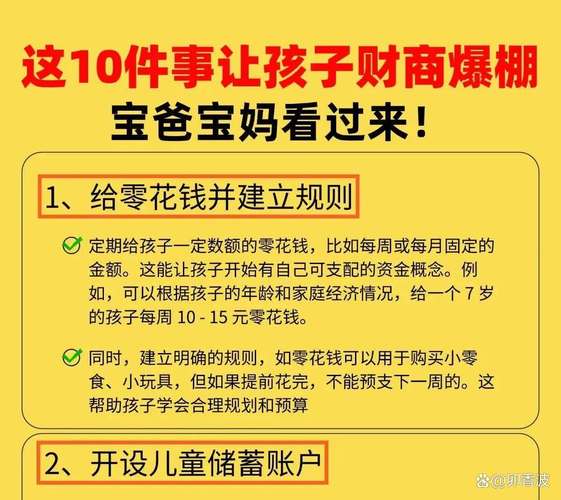

第四步:零用钱制度2.0 引入"三段式零用钱体系": 基础部分(满足日常需求)+ 劳动所得(通过指定家务获取)+ 理财增值(存入家庭银行获得利息),北京某小学的实践数据显示,该制度使儿童非正常支出行为下降72%。

第五步:信任重建计划 制定"信任积分卡",每次完成约定事项可积累信用值,兑换特别权益,同时设立"补救机制",如用劳动偿还拿取的金额,但需注意劳动强度要与错误程度匹配。

第六步:财商培养方案 开展"家庭经济学"实践:

- 超市采购比价训练

- 二手物品置换市集

- 公益捐赠实践日 上海家庭教育研究会追踪研究表明,参与财商培养的孩子在金钱规划能力上超出同龄人41%。

第七步:价值观浸润工程 通过双周"家庭故事会"分享:

- 《颜氏家训》中的"见利思义"

- 洛克菲勒家族"每一分钱都要跳舞"的理财观

- 现代企业家曹德旺的慈善之路 用文化基因浇筑正确的财富观。

教育陷阱警示录

- 过度反应综合征:某案例中父亲当众斥责致孩子产生 PTSD

- 补偿性溺爱:用物质满足替代心灵沟通

- 监控依赖症:安装摄像头反而激发逆反心理

- 标签化诅咒:"小偷"称谓造成的永久性心理创伤

长效预防机制构建

建立"家庭财务透明窗":定期展示家庭收支,让孩子参与月度预算讨论,设置"愿望储蓄计划",将大额消费目标分解为阶段性任务,最重要的是创造"非金钱奖励体系",用露营、亲子阅读等体验式奖励替代物质刺激。

当孩子伸手触碰禁忌时,正是教育的最佳契机,智慧的父母懂得将这次越界转化为建立信任、塑造价值观的转折点,正如教育家蒙台梭利所言:"每个错误都是照见成长的一面镜子",关键在于我们是否准备好用理解与智慧擦亮这面镜子,让孩子在其中照见更好的自己。