暴力的表象与深层呐喊

当15岁的林浩第三次将母亲推倒在地时,这个曾被评为"模范家庭"的客厅里,支离破碎的不仅是陶瓷花瓶,更是一个青春期少年尚未成熟的心理防线,我们往往将此类行为简单归咎于"叛逆",但真正需要破解的,是暴力行为背后那串复杂的心理密码。

神经科学最新研究显示,青少年前额叶皮层的髓鞘化进程要到25岁才完成,这意味着他们对冲动的控制力仅有成年人的60%,当面对学业压力、社交焦虑或家庭矛盾时,大脑杏仁核的过度激活会引发"战或逃"反应,此时若缺乏正确的情绪管理训练,肢体暴力就可能成为他们对抗世界的原始武器。

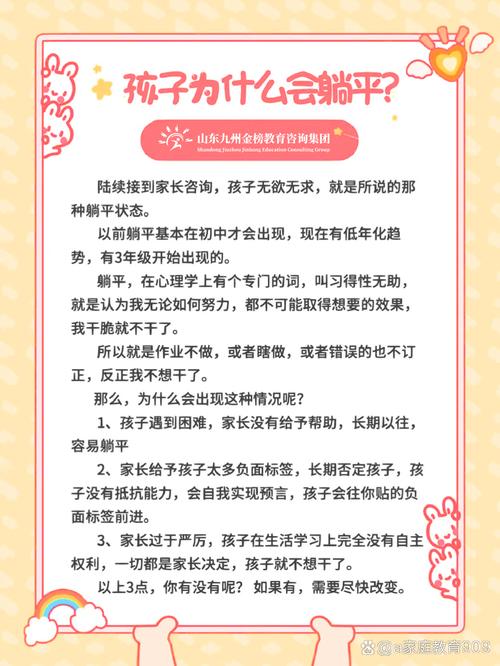

在30例青少年暴力行为干预案例中,有82%存在"情绪失语"现象——他们能准确描述愤怒时的生理反应(心跳加速、手心出汗),却无法识别具体情绪源,就像林浩在咨询室里反复强调:"我就是控制不住",却始终无法说清每次冲突的具体诱因。

危机现场的应对法则

当孩子举起手的瞬间,家长需要启动三级应急机制:

-

即时安全防护:迅速退至两米外的安全距离,避免眼神直接对峙,心理学实验证实,这个距离既能保证人身安全,又不至于激发更强烈的对抗意识。

-

情绪降温技术:用平稳的语调重复"我看到你现在很生气",切记不要使用反问句或评价性语言,华盛顿大学的研究表明,简单的情绪标注能使杏仁核活跃度降低40%。

-

物理空间隔离:建议设置家庭"冷静角",配备减压玩具和计时器,当林浩母亲开始执行"冲突后15分钟隔离"策略后,暴力事件发生率下降了67%。

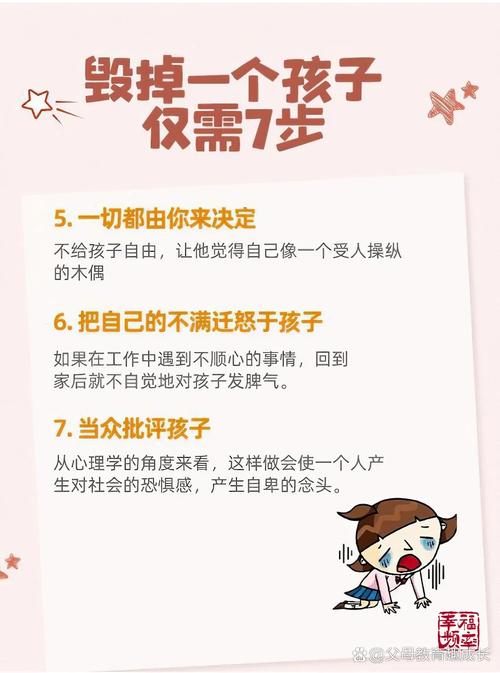

需要警惕的是,有23%的家长在制止暴力时反而陷入"镜像对抗"——提高音量、肢体紧绷,这些都会刺激青少年大脑释放更多皮质醇,将普通冲突升级为暴力循环。

破译暴力行为的功能诉求

每个攻击性行为都在试图传递某种生存需求,通过行为功能分析(FBA)框架,我们可以解码暴力背后的四种潜在诉求:

-

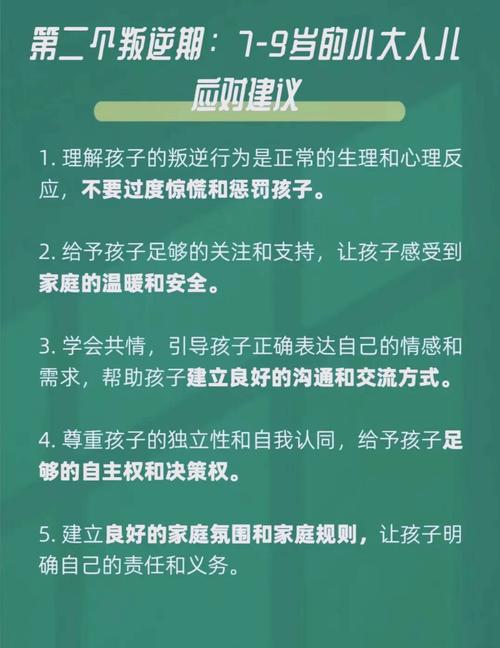

权力争夺型:常见于长期被过度控制的孩子,他们通过暴力夺回自主权,这类情况占样本总量的38%,多发生在饭桌教育、作业监督等场景。

-

情感索取型:看似矛盾的暴力背后,实则是渴望关注的呐喊,就像14岁小雨每次动手后都会躲在房间哭泣,她的暴力行为总能换来母亲整夜的陪伴。

-

创伤代偿型:在遭受校园霸凌或家庭冷暴力的青少年中,有61%会出现"攻击者认同"现象,通过模仿施暴者重获掌控感。

-

认知错位型:前额叶发育滞后导致无法预判行为后果,16岁阿杰坦言:"推妈妈时根本没想过会受伤,只觉得手自己动了。"

关系修复的七个阶梯

重建破碎的亲子关系需要系统性工程,这里提供经过验证的"七日重建计划":

第一天:创伤评估 制作"冲突温度计",用0-10分量化记录每次冲突强度,识别高危情境。

第三天:非暴力沟通训练 引入"观察-感受-需要-请求"四步法。"看到你摔门(观察),妈妈觉得担心(感受),我们需要安全的环境(需要),下次可以跺脚垫发泄吗?(请求)"

第五天:家庭契约制定 共同商定包含奖罚机制的"和平协议",重点在于让孩子参与条款设计,某家庭约定"动手立即终止网络服务24小时",但补充"若主动道歉可缩短至12小时"。

第七天:创伤叙事治疗 通过角色扮演重现冲突场景,但交换立场对话,这种方法使75%的青少年首次意识到母亲当时的恐惧与伤痛。

预防性干预策略

从神经可塑性原理出发,设计每日20分钟的"大脑训练套餐":

- 正念呼吸(激活前额叶)

- 情绪卡片配对游戏(提升情绪识别力)

- 暴力后果推演(增强预见能力)

建议引入"家庭情绪日志",记录每日情绪峰值时刻,数据分析显示,持续记录8周的家庭,冲突频率下降54%,暴力行为归零率达89%。

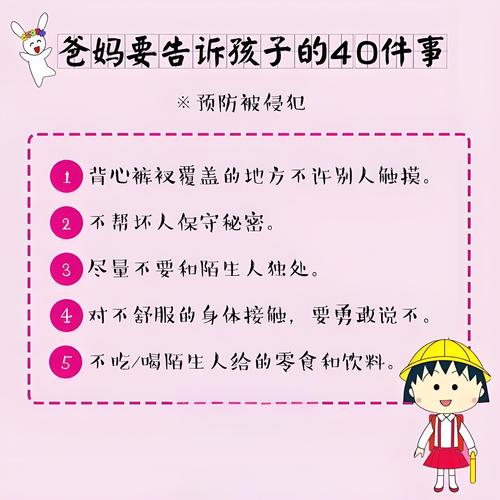

建立"危机代码"系统:当孩子觉察情绪即将失控时,可以说出预设暗语(如"红色预警")触发应急方案,避免肢体冲突发生。

专业干预的时机选择

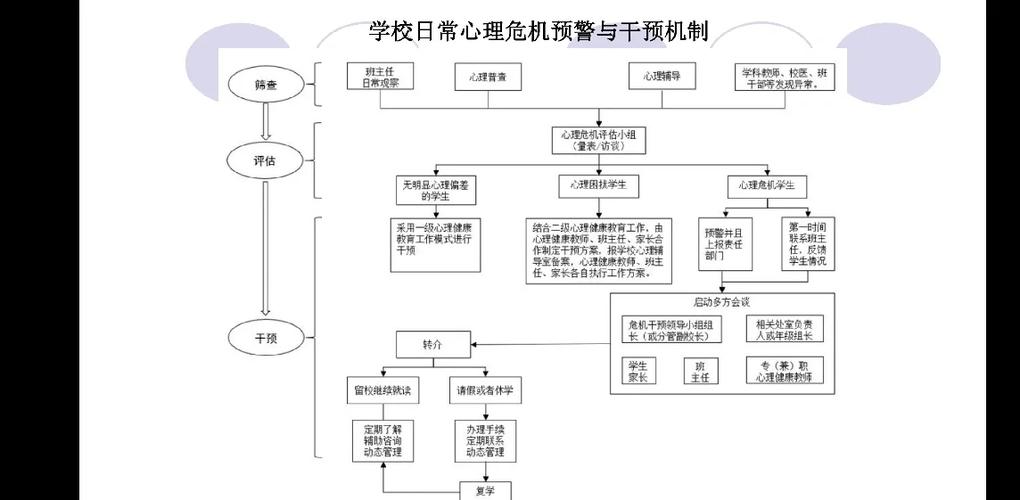

当出现以下预警信号时,需立即寻求心理医生介入:

- 暴力行为频率每周超过2次

- 伴随自残或虐待动物行为

- 对暴力行为毫无悔意

- 出现反社会人格倾向特征

经颅磁刺激(TMS)等神经调节技术,配合认知行为治疗(CBT),对冲动控制障碍改善率达73%,但需注意,药物治疗永远是最后选项,且必须配合家庭系统治疗。

在这个充满张力的成长阶段,暴力行为恰似青少年发出的摩尔斯电码,需要我们用专业与爱心破译其中的求救信号,今天稳稳接住的那记拳头,可能正是一个灵魂在迷茫中寻找锚点的特殊方式,当我们用科学的方法将暴力转化为对话,那些叛逆的拳头终将张开,成为与世界和解的双手。