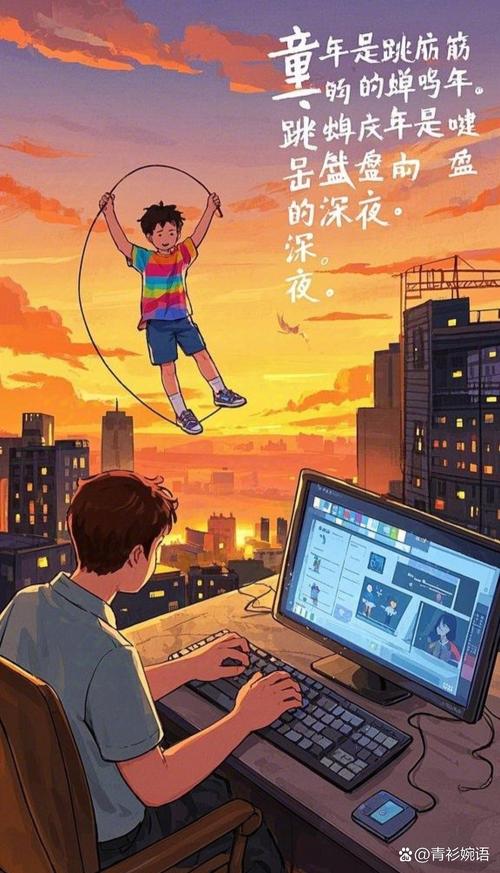

▶ 被屏幕照亮的童年危机

凌晨两点半,张女士在儿子卧室门口驻足,门缝透出的微弱蓝光刺痛了她的眼睛——这已经是本月第15次发现初中二年级的儿子通宵玩手机,这个场景正在中国超过67%的青少年家庭中反复上演,中国青少年研究中心最新调查显示,12-18岁群体中,41.3%存在夜间持续使用电子设备现象,其中23%的青少年每周至少3次通宵使用手机。

▶ 暗夜狂欢的沉重代价

-

生理健康防线崩塌 视网膜专家王立明教授团队跟踪研究显示,连续三年夜间使用手机超过3小时的青少年,近视发病率是正常群体的4.8倍,褪黑素分泌量骤降78%,直接导致深度睡眠时间缩短至不足1.5小时(正常应为3-4小时),更令人担忧的是,这些孩子的免疫力水平较同龄人低32%,感冒频率高出2.7倍。

-

心理健康警报频传 北京师范大学心理学部2023年发布的《青少年数字依赖研究报告》揭示:夜间过度使用手机的学生群体中,68%存在不同程度的注意力障碍,54%表现出焦虑症状,37%具有抑郁倾向,某重点中学心理咨询室记录显示,因手机问题引发的亲子冲突占咨询总量的73%。

-

学习能力断崖式滑坡 教育质量监测数据显示,夜间手机使用时长与学业成绩呈现显著负相关,每天凌晨使用手机超过1小时的学生,其数学理解能力下降29%,语文阅读理解速度降低41%,课堂专注时长缩短至15分钟以下。

▶ 解码深夜沉迷的底层逻辑

-

心理补偿机制 当现实社交受挫、学业压力超载时,短视频的即时反馈和游戏成就系统为青少年构建了虚拟避风港,某重点高中班主任跟踪记录显示,72%的深夜手机使用者现实中存在社交焦虑或学业挫败体验。

-

家庭沟通失序 上海家庭教育研究会调研发现,46%的青少年将"父母也在刷手机"列为模仿对象,33%认为"没人真正倾听我的烦恼",一个值得注意的现象是:亲子对话时长每减少1小时,青少年夜间手机使用时长相应增加45分钟。

-

数字产品致瘾设计 短视频平台的神经反馈机制研究显示,每15秒的内容切换节奏精准契合青少年注意力波动周期,多巴胺分泌峰值可达正常状态的3.2倍,某热门手游的成就系统设计,刻意将奖励发放时间设定在凌晨时段,诱导持续在线。

▶ 破局五步法:从对抗到共生

家庭数字契约 建议制定《家庭媒体使用公约》,包含:

- 22:00后启动"睡眠模式"(路由器自动断网)

- 设立"家庭充电站"(所有设备集中保管)

- 建立"屏幕时间银行"(学习效率兑换娱乐时长) 某实验班级实施该方案后,学生平均入睡时间提前97分钟,作业效率提升41%。

-

替代满足方案 (1)夜间书房计划:将19:00-21:00设为家庭共读时段 (2)星空观察项目:每月组织两次天文观测活动 (3)手作工坊:开展木艺、陶艺等触觉体验课程 杭州某初中推行该计划后,学生手机依赖指数下降58%。

-

认知重塑工程 (1)组织"屏幕背后的眼睛"研讨会,解析APP成瘾机制 (2)开展"24小时数字斋戒"体验活动 (3)邀请网络工程师解密推荐算法 北京某重点中学实践显示,85%的学生在了解产品设计原理后,自主调整使用习惯。

-

校园协同机制 (1)推行"晨间活力计划":开展太极、晨读等唤醒活动 (2)设置"午间数字诊所":提供科学用眼指导 (3)建立"学业成就反馈系统":实时呈现进步轨迹 上海某实验学校实施后,学生日均运动量增加37%,课堂参与度提升29%。

-

专业干预通道 当出现以下信号时需启动专业帮助:

- 连续两周夜间使用超4小时

- 出现戒断生理反应

- 学业成绩骤降20%以上 建议联系具备资质的青少年网络成瘾防治机构,采用CBT(认知行为疗法)结合家庭系统治疗。

▶ 重建数字时代的亲子纽带

在重庆某社区的家庭教育工作坊,墙上的电子屏实时跳动着这样一组数据:实施科学干预的家庭,亲子沟通质量提升63%,冲突频率下降81%,这揭示了一个本质规律:手机沉迷从来不是技术问题,而是情感联结的晴雨表。

教育工作者需要清醒认识到,与其说我们在与智能手机争夺孩子,不如说是在重建数字时代的情感连接方式,当家庭成为真正的情感充电站,当校园变成充满吸引力的成长乐园,当社会形成健康的数字文化生态,那些深夜执着于方寸屏幕的年轻灵魂,自然会回归应有的生命节律。

这场关于注意力争夺的战役,终将演变为一场教育理念的革新,它要求我们不再简单地说"不准玩",而是学会说"我们一起发现更有趣的世界",这或许才是破解深夜手机沉迷的终极密码——用真实世界的美好,照亮每个年轻生命的成长之路。