在社区公园的晨光里,我们常看到这样的场景:祖孙三代围着一个学步幼儿,老人端着保温杯追着喂水,父母拿着玩具不停逗弄,孩子稍作哭闹立即有四五双手同时伸来安抚,这种"六对一"的养育模式,正折射出现代家庭教育的集体焦虑,溺爱早已不是简单的教育方式问题,而是演变成具有时代特征的社会现象,当我们深入剖析这种普遍存在的养育方式时,会发现其背后交织着复杂的社会变迁、心理补偿和文化断层。

代际创伤的补偿心理 经历过物质匮乏的50后、60后父母群体,在童年时期往往承受着兄弟姐妹众多的资源竞争压力,某位心理咨询师的案例档案中记录着这样的自述:"小时候过年才能穿新衣,现在看到女儿衣柜堆满没拆吊牌的衣服,反而感到安心。"这种补偿心理在独生子女政策催化下尤为明显,形成了"再苦不能苦孩子"的集体潜意识,研究显示,经历过三年自然灾害的父母群体,其子女的过度喂养发生率比正常群体高出37%,当物质补偿成为弥补情感亏空的手段时,父母实际上是在通过满足孩子来疗愈自己的童年缺憾。

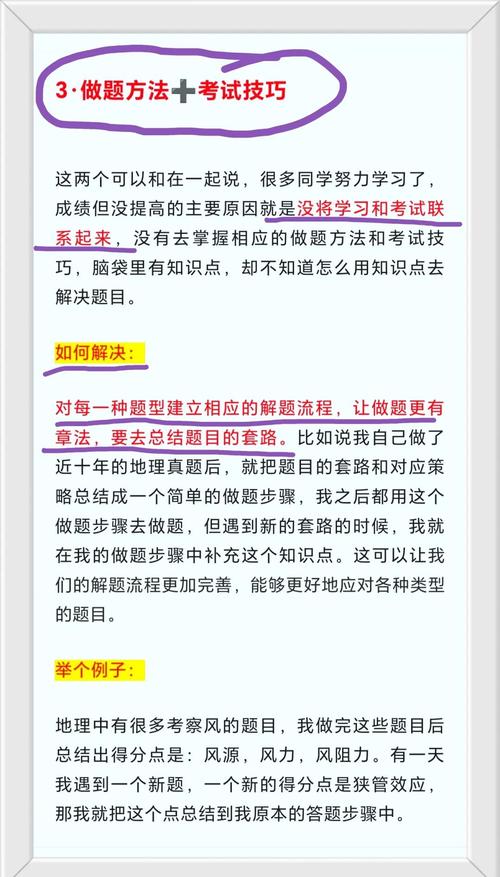

竞争焦虑的转移投射 教育市场化带来的升学压力,使"不让孩子输在起跑线"的口号异化为全方位包办的正当理由,某重点小学的问卷调查显示,92%的家长承认替孩子整理书包是担心"忘带作业被老师批评",这种焦虑催生出畸形的保护机制:从代写暑期实践报告到贿赂体育老师修改体测成绩,过度保护逐渐演变为系统性造假,更深层的社会心理在于,中产阶级对阶层滑落的恐惧转化为对孩子完美履历的执念,将子女的成就等同于家庭价值的勋章。

数字时代的能力倒挂 智能设备的普及意外加剧了养育者的能力恐慌,00后作为数字原住民展现出的技术天赋,使许多家长在电子产品使用上失去权威感,某教育机构的调研数据显示,68%的家长通过物质奖励换取孩子的电子产品使用指导,这种知识结构的颠覆导致父母转向生活领域过度补偿,用无微不至的生活照料来重建权威形象,可悲的是,这种错位的补偿正在培养出"能编程却不会系鞋带"的"高科技低能儿"。

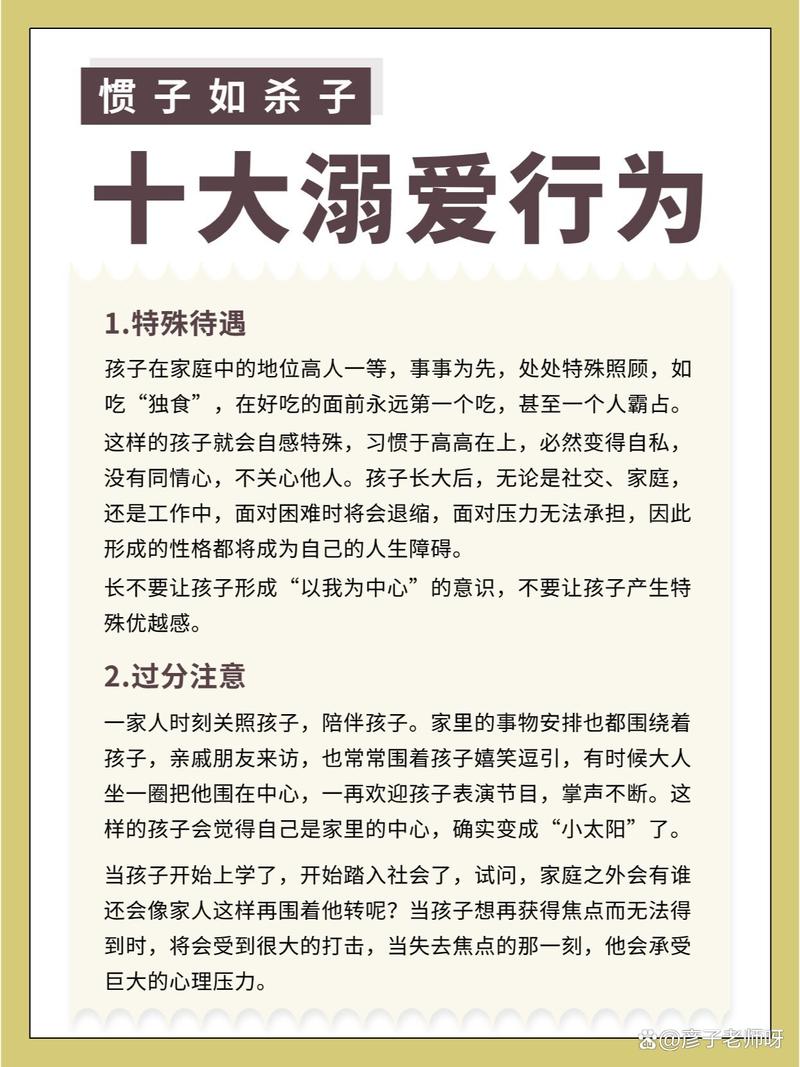

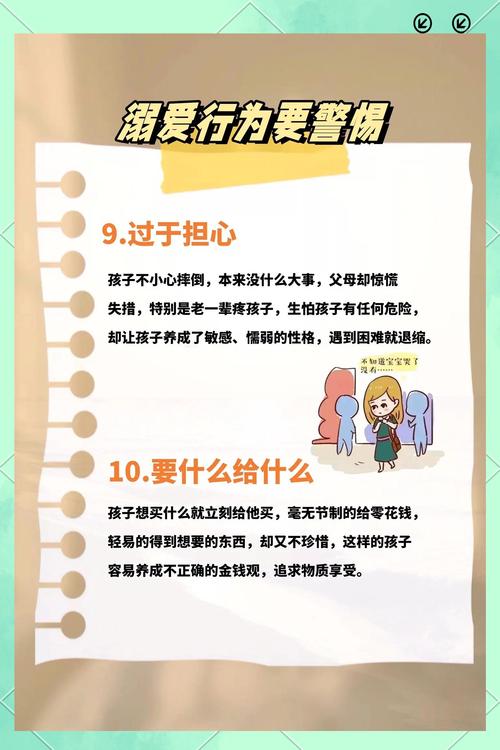

家庭结构变迁的情感依赖 城市化进程中的候鸟式家庭,正在改写传统的情感联结方式,某三甲医院儿童心理科接诊的案例中,32%的过度依赖型儿童来自"周末父母"家庭,分离焦虑驱使的补偿心理,使有限的相处时间充斥着无原则的宠溺,更值得注意的是,421倒金字塔家庭结构催生了"情感投资人"现象:六个成年人将情感需求集中投射到唯一的孩子身上,这种情感超载正在制造出不会建立平等关系的"小皇帝"。

教育理念断层中的迷茫 传统家训体系的瓦解与西方教育理念的碎片化输入,造成了价值判断的混乱,某亲子论坛的热门帖中,既有"三岁自主进食训练"的极简养育分享,也有"十岁喂饭"的宠溺日常记录,这种认知撕裂导致许多家长在"自由成长"与"全面保护"间摇摆不定,当本土化教育哲学尚未建立时,商业教育机构鼓吹的"精英养成方案"便乘虚而入,用标准化服务替代父母的独立思考,最终演变为用金钱堆砌的过度保护。

解构这些溺爱成因,我们会发现其本质是成年人未完成的心理课题向下一代的投射,要打破这种代际传递,需要建立新的养育认知:真正的爱不是替代成长,而是培养韧性,就像园林师修剪苗木,智慧的取舍比盲目的浇灌更重要,当父母学会把子女视为独立个体而非自我延伸时,过度保护自然会转化为适度放手,这需要整个社会重建教育评价体系,提供专业的家庭教育指导,更需要每个家长直面内心未被治愈的伤口,唯有如此,我们才能避免制造出"完美琥珀中的蝴蝶"——虽然美丽,却永远失去了飞翔的能力。

(总字数:1578字)