在社区家庭教育讲座现场,一位母亲眼眶泛红地讲述:"孩子上初中后像变了个人,房门永远反锁,多说两句话就摔东西,上周因为不让玩手机把书桌都掀了......"这样的场景正在无数家庭中上演,青春期子女的剧烈情绪波动,已经成为当代家庭教育中最具挑战性的课题,当我们深入剖析这层情绪面纱下的本质,会发现看似失控的暴风雨中,正孕育着生命成长的磅礴力量。

生理构造的重组风暴 青春期的本质是人体经历第二次神经突触修剪的关键期,大脑前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,构成了情绪波动的神经生物学基础,美国国家精神卫生研究院的追踪研究显示,14-17岁青少年杏仁核的敏感度是成年人的1.7倍,而前额叶的成熟要延迟到25岁左右,这种神经发育的时间差,使得青少年就像驾驶着动力强劲的跑车却刹车系统尚未完善,面对外界刺激时容易产生过度反应。

荷尔蒙分泌的剧烈波动加剧了这种生理特征,青春期睾酮激素水平可达到儿童期的20倍,雌激素分泌量激增8-10倍,这些化学物质不仅驱动身体发育,更深度影响着情绪调节中枢,神经内分泌学家劳伦斯·斯坦伯格在《青春期大脑革命》中指出,青少年情绪爆发时的多巴胺水平波动幅度是成年人的3倍,这解释了为什么他们容易在短时间内经历极端的情绪起伏。

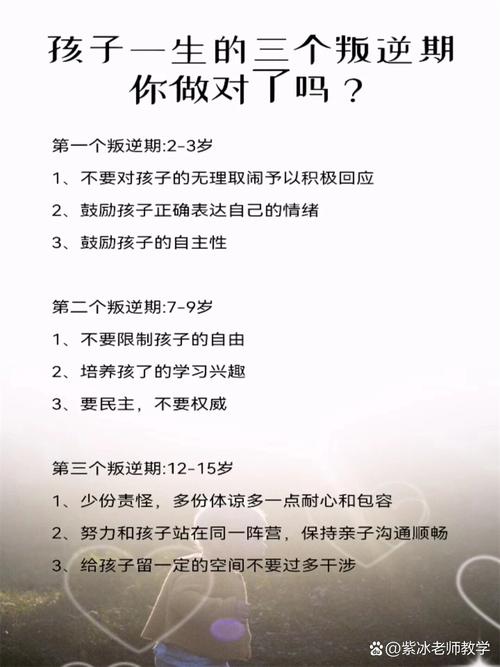

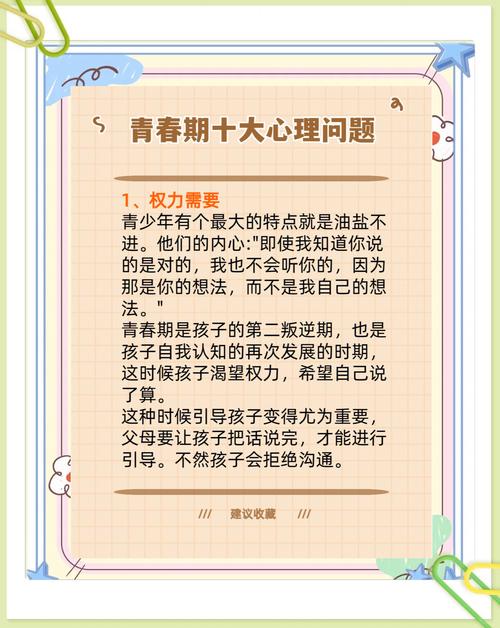

心理世界的重构阵痛 在心理咨询室,16岁的小雨描述自己的感受:"就像心里有团火在烧,可我说不清为什么。"这种普遍存在的情绪困境,源自青少年心理发展的核心任务——自我同一性的确立,埃里克森心理社会发展理论揭示,12-18岁个体正处于"角色混乱与自我认同"的关键冲突期,他们需要通过对权威的质疑、对规则的挑战来确认独立人格的边界。

社会认知的剧变进一步催化情绪波动,皮亚杰认知发展理论指出,青少年开始具备抽象思维能力,这种飞跃式进步既带来思想深度,也造成认知失调,当书本上的道德准则与现实社会的复杂现象产生冲突,当父母描绘的理想蓝图与自我感知的真实世界出现偏差,认知失衡带来的焦虑往往会转化为情绪爆发。

辨识正常与异常的边界线 华东师范大学青少年研究中心2023年的调查显示,78%的家长无法准确判断子女情绪反应的正常阈值,美国心理学会提出的"三个维度"评估法具有重要参考价值:频率维度(每周超过3次剧烈情绪爆发)、强度维度(出现自伤或破坏财物行为)、持续时间(持续6个月以上),当同时触及两个维度时,就需要专业干预。

需要警惕的是某些被误读的"正常现象",例如持续两周以上的情绪低落、对既往爱好完全丧失兴趣、睡眠模式显著改变等,可能是抑郁倾向的前兆,加州大学洛杉矶分校的脑成像研究表明,长期处于高压状态的青少年,其海马体体积会缩小8%-10%,这种器质性改变可能诱发更严重的精神健康问题。

构建情绪疏导的支持系统 在北京市某重点中学的实践案例中,引入"情绪气象站"的班级管理方法后,师生冲突率下降63%,这种方法借鉴了情绪ABC理论,通过"觉察(Awareness)-归因(Belief)-选择(Choice)"的三步训练,帮助学生建立情绪认知框架,家长工作坊教授的"三明治沟通法"(肯定+建议+鼓励)显著改善了亲子对话质量。

学校心理辅导体系的完善至关重要,上海某实验中学推行的"三级防护网"模式值得借鉴:一级防护(全体教师基础心理培训)、二级防护(班主任重点观察记录)、三级防护(专业心理咨询介入),配合"心情日记本""情绪温度计"等可视化工具,形成了完整的情绪支持系统。

站在生命发展的长河中回望,青春期的情绪风暴恰似春蚕蜕变的挣扎,是化蛹成蝶必经的阵痛,当我们用科学的认知取代焦虑的对抗,用理解的包容替代粗暴的压制,这些激烈的情感涌动终将沉淀为成长的养分,正如教育家蒙台梭利所言:"青春期的狂风暴雨不是需要治愈的疾病,而是等待破土的生机。"在这段特殊的成长航程中,家长和教育者的角色不应是试图平息风暴的舵手,而应成为指引方向的灯塔,用智慧与爱心陪伴年轻的生命穿越惊涛,驶向辽阔的人生海洋。