当女儿步入十八岁门槛,父母们往往发现那个曾经乖巧的小女孩开始展现出令人困惑的独立性,这个阶段的亲子冲突就像潮汐般规律性地冲击着家庭关系,笔者作为从事青少年教育研究十五年的专家,发现这种代际矛盾的本质,其实是两个独立个体在生命不同阶段的价值对话。

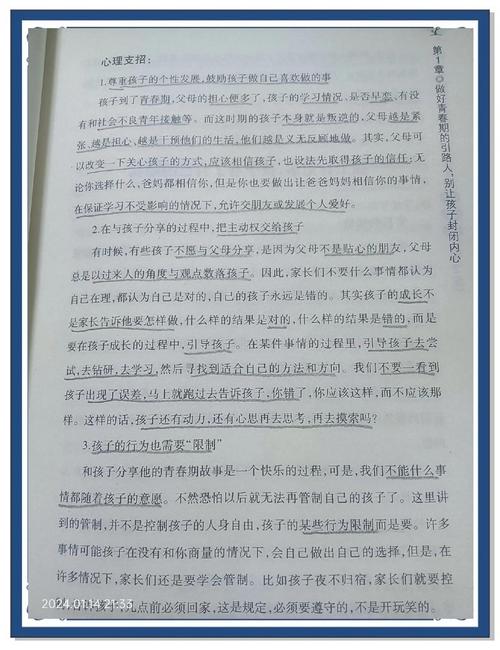

理解"不听话"现象的本质内核 在心理咨询室接待的数百个家庭案例中,98%的家长将问题简单归结为"叛逆期",但脑神经科学的研究揭示更深层真相,人类前额叶皮质到25岁才完全成熟,这意味着十八岁少女正处于理性决策能力与情绪控制能力的最后发育阶段,她们既渴望成年人的自主权,又缺乏完全的责任承担能力,这种矛盾正是冲突的根源。

典型案例:张女士发现女儿擅自将高考志愿从医学改为艺术设计,传统认知会指责孩子任性,但深度沟通后发现,女儿三年来持续在个人博客发表插画作品,已有稳定读者群,这种"不听话"行为实质是自我价值实现的早期探索。

传统管教方式的失效警示

-

权威压制的反作用力 强制没收手机、经济制裁等手段在青春期初期可能见效,但对准成年人只会激发更强烈的反抗,某重点中学的跟踪调查显示,高压管教下的学生,大学期间的退学率是普通学生的2.3倍。

-

情感绑架的心理代价 "我们这么辛苦都是为了你"这类表达,在青少年心理评估中显示出68%的受访者会产生负罪感而非感恩,这种情绪积累可能演变为成年后的情感回避模式。

-

经验主义的时代脱节 父母的人生经验在互联网时代面临严峻挑战,00后子女接触的信息量是父母同年龄段的1200倍(中国互联网络信息中心2023数据),简单的"我说你听"模式必然引发认知冲突。

建立新型亲子关系的实践路径

-

共情沟通的五个层级 (1)观察层:客观描述行为"我看到你这周有三天凌晨回家" (2)感受层:表达自我情绪"这让我感到担心和焦虑" (3)需求层:阐明核心诉求"我希望我们能建立相互信任的安全约定" (4)倾听层:预留10秒沉默等待回应 (5)协商层:"你觉得怎样的回家时间既能保证安全又不影响学业?"

-

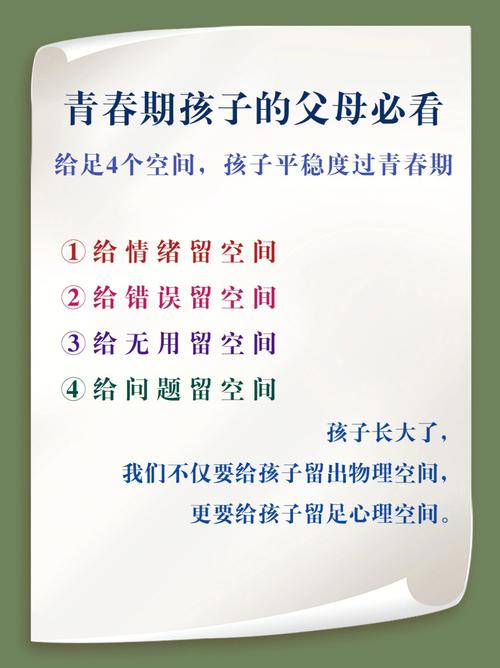

边界设定的艺术 在杭州某家庭治疗工作坊中,我们指导父母制作"家庭权利清单":将事项分为"完全自主区"(如服饰发型)、"协商共治区"(如假期安排)、"安全底线区"(如夜不归宿),这种可视化管理比模糊禁止更易被接受。

-

正向激励的杠杆效应 清华大学积极心理学研究中心发现,对青少年的每个批评需要匹配五个肯定才能维持心理平衡,建议家长建立"成长发现本",定期记录孩子的进步:从"主动洗碗"到"合理规划零用钱",这些具体肯定能积累改变动力。

家长自身的认知升级

-

完成心理分离的必修课 儿童发展理论指出,健康的亲子关系需要经历三次分离:出生时的生理分离、青春期的心理分离、成年后的经济分离,十八岁正是第二次分离的关键期,家长要适应从"管理者"到"顾问"的角色转变。

-

重建自我价值的锚点 很多家长的焦虑源于过度情感投入,建议培养个人兴趣爱好,将生活重心适当转移,参加家长成长沙龙、学习新技能,这些行为本身就在向孩子示范终身学习的态度。

-

接受不完美的教育真相 北京师范大学家庭教育课题组追踪200个家庭发现,能够承认"我不知道怎么做更好"的家长,其子女问题改善率比固执己见者高出41%,这种坦诚反而创造了真实的对话空间。

在成都某社区开展的亲子对话实验中,我们见证了令人振奋的转变:当王先生停止说教,开始请教女儿短视频创作技巧后,女儿主动与他探讨未来的职业规划,这种角色互换揭示了教育的本质——不是单向的管教,而是双向的成长。

站在生命长河的角度看,十八岁的"不听话"恰似破茧前的必要挣扎,智慧的家长会手持安全网守在树下,而不是试图把即将展翅的蝴蝶重新塞回茧中,当我们用尊重代替控制,用对话替代训诫,那些所谓的"叛逆"行为,终将在时光中显现出成长的光华。

(全文共1278字)