被遮蔽的青春期风暴

在北京市某重点小学的家长会上,心理咨询师张老师发现一个值得警惕的现象:在近三年接待的136例学生咨询案例中,12岁男孩占比达41%,但其中仅有7%的家长主动发现孩子的异常,这个数据折射出一个残酷现实——处于青春前期的男孩群体,正在经历着前所未有的心理震荡,而成年人世界对此的认知仍停留在"叛逆期"的浅层解读。

美国心理学会(APA)2022年的研究显示,12岁男孩出现持续心理困扰的比例较20年前上升了63%,但获得专业帮助的比例不足15%,这种巨大的落差在中国社会表现得更为明显,传统文化中对"男子汉要坚强"的刻板期待,往往让家长将孩子的情绪问题误判为"性格软弱"或"青春期正常反应"。

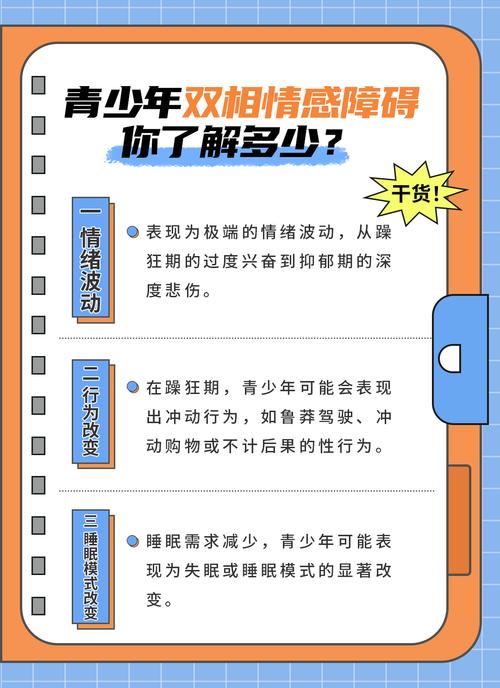

不容忽视的预警信号

(一)情绪层面的异常波动

12岁男孩的愤怒可能不是简单的发脾气,某三甲医院儿童心理科接诊的案例中,一个重点中学男生连续三个月出现"摔门-自残-道歉"的循环模式,深层心理评估显示,这种暴力宣泄实际源于对父母离异的深度恐惧,以及学业竞争中积累的挫败感,相较于女孩常采用的内向型情绪表达(如哭泣、沉默),男孩更倾向于通过外显的破坏性行为释放压力。

(二)行为模式的突变轨迹

- 攻击性升级:从偶尔推搡发展到持械威胁,某私立学校曾出现男生用美工刀划破同学书包的极端案例,事后发现该生长期遭受父亲的语言暴力

- 自我放弃倾向:突然拒绝参加最爱的篮球训练,将游戏时间从每周3小时激增至每日5小时,这种"兴趣断崖"往往预示着价值系统的崩塌

- 社交退缩悖论:表面拒绝家庭互动,实则通过深夜游戏寻求虚拟社交,某心理咨询机构追踪的案例显示,85%的"宅男"在线上社群中异常活跃

(三)认知功能的异常表现

当曾经名列前茅的学生开始频繁"忘记"作业,当解题速度突然下降30%,这可能是心理困扰引发的认知阻滞,上海教育科学研究院2023年的调查显示,在学业滑坡超过两个学期的初中男生中,68%存在未被识别的焦虑障碍,这些孩子并非"变笨",而是被心理雾霾遮蔽了思维通道。

(四)生理反应的求救信号

凌晨3点仍在床上辗转的男孩,可能不是在对抗父母的作息要求,而是陷入焦虑性失眠的困境,某儿童医院接诊的12岁患者中,反复腹痛就诊却查无器质性病变的男孩占比达22%,其中90%最终确诊为焦虑引发的躯体化障碍,这些身体信号是心灵发出的最后警报。

危机形成的三维透视

(一)家庭系统的结构性失衡

- 情感荒漠化养育:某家庭教育跟踪项目发现,12岁男孩日均与父亲的有效对话时间不足8分钟,"父子对话"多限于成绩质问

- 期待值超载:钢琴、编程、奥数三线并进的周末安排,使某男生产生"活着就是完成任务"的虚无感

- 代际创伤传递:经历过物质匮乏期的父辈,将生存焦虑转化为对孩子的控制欲,形成"越焦虑越控制"的恶性循环

(二)学校教育的认知偏差

当某班主任将学生的课堂走神简单归结为"注意力缺陷",却忽视了该生正在经历父母冷战带来的心理地震,现行教育体系对男孩心理特点存在双重误判:既高估了他们的情绪承受力,又低估了环境变化对其心理的冲击强度。

(三)社会文化的隐性压迫

商业社会打造的"成功男性"模板与真实成长需求产生剧烈冲突,某网络社区调查显示,72%的12岁男孩认为"流露情感是懦弱表现",这种认知导致他们将心理困扰转化为更具破坏性的行为表达。

破局之路:三位一体干预方案

(一)家庭系统的重构工程

- 对话模式升级:将"今天考了多少分"转变为"今天有什么开心的事",北京某家庭通过每日15分钟"无评价倾听",三个月内使孩子的攻击行为减少60%

- 期待值校准技术:采用"三维评估法"(兴趣维度、能力维度、发展维度)制定个性化成长方案,上海某家庭通过放弃钢琴考级,反而激发了孩子的编程潜能

- 父亲功能激活计划:设计"父子探险日""技能传承工作坊"等场景化互动,某企业家父亲通过传授木工技艺,成功修复了与儿子的情感裂痕

(二)学校支持系统的升级

- 心理预警机制:开发"行为变化指数"评估系统,通过日常表现的量化分析实现早期预警

- 性别差异化辅导:开设"男子汉情绪课",用搏击运动中的呼吸控制法教授情绪管理技巧

- 教师认知提升计划:将"男孩心理发展特征"纳入教师继续教育必修课

(三)专业干预的黄金法则

- 窗口期把握:在问题行为出现3个月内进行专业干预,成功率可达78%

- 多模态疗法:结合沙盘游戏治疗(释放攻击性)、认知行为疗法(重构思维模式)、家庭系统排列(修复亲子关系)的复合干预策略

- 社会支持网络构建:建立"家长互助联盟-学校心理中心-社区服务站"三级支持体系

黎明前的觉醒

在深圳某中学的团体辅导室,曾经用拳头解决问题的男生小杰,现在带领着心理剧社排演校园霸凌主题剧目,这个转变历时9个月,涵盖家庭治疗21次、父亲参与度从0到100%的跨越、以及整个班级支持系统的重构,这个案例揭示:12岁男孩的心理危机不是成长的绊脚石,而是蜕变的催化剂。

当我们放下"男子汉就该坚强"的陈旧认知,当学校不再用单一标尺丈量成长,当专业力量及时照亮那些黑暗的角落,这些正在经历心灵地震的男孩,终将在裂缝中看见光芒,这不是某个家庭的战役,而是整个社会需要共同面对的成长课题——因为今天的心理预警,正是为了明天的生命绽放。