手机屏幕发出的冷光正悄然改写青少年的生命轨迹,当教育工作者发现课堂上的哈欠声此起彼伏,当家长目睹子女在餐桌前机械滑动屏幕,当医院眼科挤满佩戴厚重镜片的少年,这场由智能终端引发的生存危机已不容忽视,最新神经科学研究显示,青少年每天触屏超过4小时,其前额叶皮层的发育速度将滞后同龄人30%以上,这个掌控理性决策的脑区,正在无数次的短视频滑动中逐渐萎缩。

身体机能遭遇的慢性侵蚀

眼科诊室的数据触目惊心:12-18岁青少年近视率已突破78%,其中高度近视占比达21%,电子屏幕释放的高能蓝光穿透角膜直达视网膜,导致感光细胞不可逆损伤,临床案例显示,连续2小时游戏后,青少年晶状体调节能力下降37%,这种持续性的视觉疲劳正在制造"数码时代盲人"。

青少年骨骼发育的关键期正遭遇"低头族"危机,颈椎生理曲度异常患者中,14岁以下占比从2015年的5%飙升至2023年的43%,X光片显示,长期前倾60度玩手机时,颈椎承受的压力高达27公斤,相当于在脖子上挂了三个西瓜,这种异常应力导致椎间盘突出病例年轻化趋势显著。

褪黑素分泌曲线在屏幕蓝光下发生畸变,斯坦福睡眠研究中心发现,睡前使用手机1小时,入睡时间延长40分钟,深度睡眠减少25%,某重点中学实验数据显示,禁用手机宿舍的学生,晨间记忆力测试成绩高出对照组31%,睡眠债的累积正在摧毁青少年的认知储备。

心智成长的扭曲变形

多巴胺奖励机制在即时反馈中失控,每当点赞提示音响起,大脑奖赏回路便释放快感物质,这种高频刺激使青少年对延迟满足的耐受力下降62%,某心理咨询机构统计,无法专注阅读纸质书超过20分钟的学生占比达79%,他们的注意力如同跳蚤在信息碎片间盲目蹦跳。

现实社交能力在虚拟互动中退化,当95%的课余对话转为表情包大战,眼神交流成为稀缺品,青少年发展追踪报告显示,过度依赖网络社交的群体,共情能力测评得分比正常群体低28个百分位,他们在真实冲突面前更像不知所措的幼童,而非逐渐成熟的个体。

自我认知在滤镜世界中失真,修图软件制造的身体焦虑与社交平台虚构的人设表演,使34%的青少年产生持续性身份困惑,某高中心理普查发现,每天自拍超过5次的学生,自我接纳量表得分显著低于平均水平,这种数字人格与现实自我的割裂,正在孵化整代人的存在危机。

学习系统的结构性崩坏

知识获取的深度被信息洪流冲垮,神经教育学实验证实,碎片化阅读使海马体记忆转化效率降低45%,当90%的课外阅读局限于140字以内的网络热帖,青少年构建知识体系的能力正在瓦解,某省高考阅卷报告指出,议论文中深度思考的案例引用量五年间下降63%。

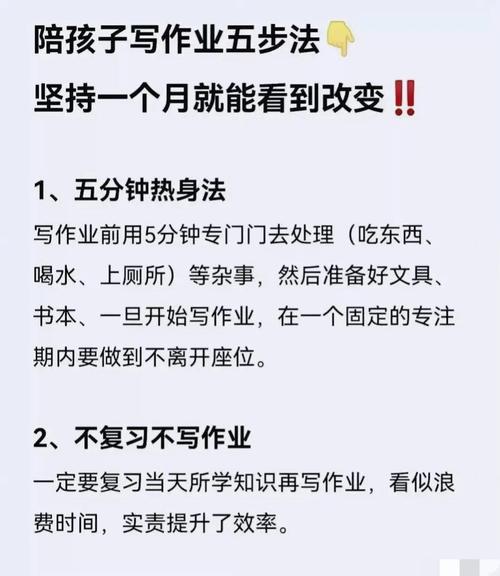

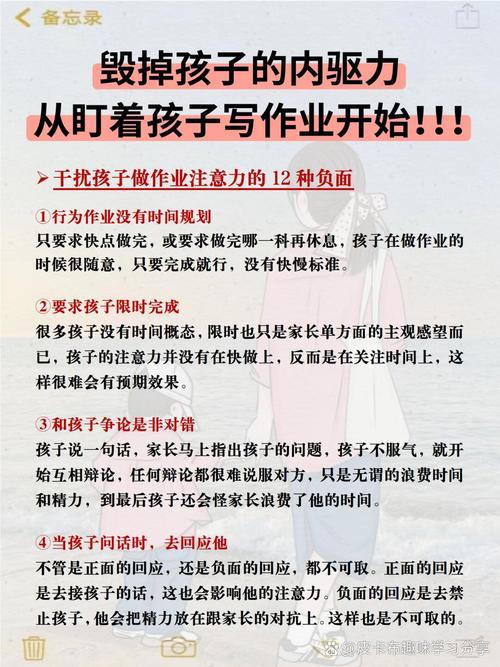

时间管理能力在即时快感中消融,某教育APP的监测数据显示,中学生平均每6分钟切换一次学习任务,专注时长仅为2000年同年龄段学生的三分之一,拖延症候群像病毒般蔓延,作业质量监测显示,午夜12点后提交的作业,错误率比黄金时段高出2.8倍。

创新思维在算法茧房中窒息,当知识获取完全依赖智能推荐,青少年主动探索的勇气正被消磨,某科技创新大赛评委发现,近五年参赛作品的原创性指数下降41%,多数方案明显带有网络热门项目的模仿痕迹,这种思维惰性正在杀死最宝贵的创造本能。

破局之道:重建数字时代成长生态

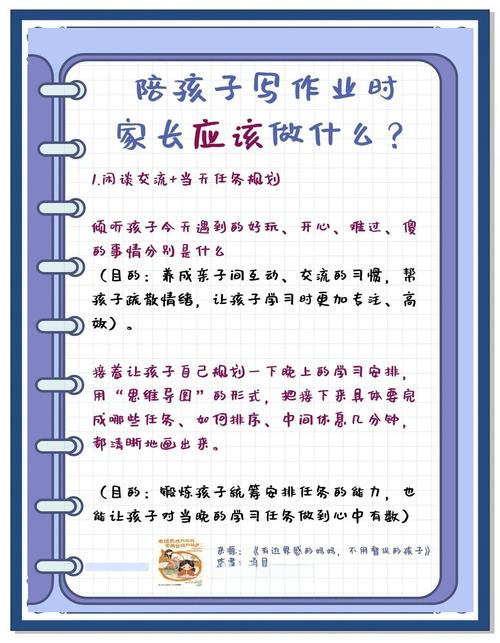

家庭需要构筑有温度的"数码结界",德国青少年保护协会建议实施"3-6-9"原则:餐前3米无设备、睡前6小时无蓝光、周末9小时户外活动,某试点家庭追踪数据显示,执行该方案3个月后,子女的非暴力沟通能力提升57%。

学校应该打造沉浸式学习场景,芬兰教育改革的成功案例显示,引入实体教具的课堂,学生概念留存率比纯数字化教学高39%,某中学开设的"无屏星期三"活动,使学生的课堂参与度提升42%,同伴协作能力显著增强。

社会亟需建立科技伦理新共识,法国已立法禁止向15岁以下学生推送个性化广告,韩国实行游戏宵禁制度后,青少年抑郁量表得分下降18%,这些制度创新证明,科技向善不仅可能,更是文明社会的必然选择。

在东京某数码戒毒中心,墙上的倒计时牌记录着青少年脱离屏幕的天数,第100天时,85%的参与者重新找回了绘画、运动、面对面交谈的乐趣,这个数据提醒我们:当科技回归工具本质,青少年的生命能量终将重新绽放,建立人与技术的健康边界,不仅关乎个体发展,更是对人类文明未来的庄严承诺,让我们携手在数字洪流中构筑方舟,护送年轻心灵抵达真正丰饶的成长彼岸。