"妈妈说的话就像空气一样!"小杰妈妈在家长咨询室哽咽着诉说,她的儿子在超市躺地哭闹时,周围人群异样的目光像针尖般刺痛着她的神经,这个场景折射出当代家庭教育中一个普遍困境:当母亲权威逐渐消解,亲子关系正面临前所未有的挑战。

权威失守的当代困境 在传统教育模式中,"严父慈母"的角色分配正在瓦解,教育部2022年家庭教育调研数据显示,76.8%的家庭存在母亲权威弱化现象,当孩子对母亲的教导置若罔闻,在公共场所肆意哭闹,在家庭规则面前反复试探,实质暴露的是家庭权力结构的失衡。

一位心理咨询师记录的真实案例颇具代表性:9岁男孩阳阳会在母亲要求写作业时,边玩手机边回应"等我把这局打完",这种看似平常的对抗,实则是孩子对母亲权威的慢性消解,当规则执行始终存在弹性空间,教育效能就会像沙漏中的细沙般悄然流失。

权威消解的深层动因 现代母亲往往陷入双重困境:既要延续传统慈母形象,又要承担管教职责,这种角色混乱直接导致教育立场摇摆,儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,7-12岁儿童正处于规则意识形成关键期,此时若缺乏明确的行为边界,将直接影响其社会适应能力。

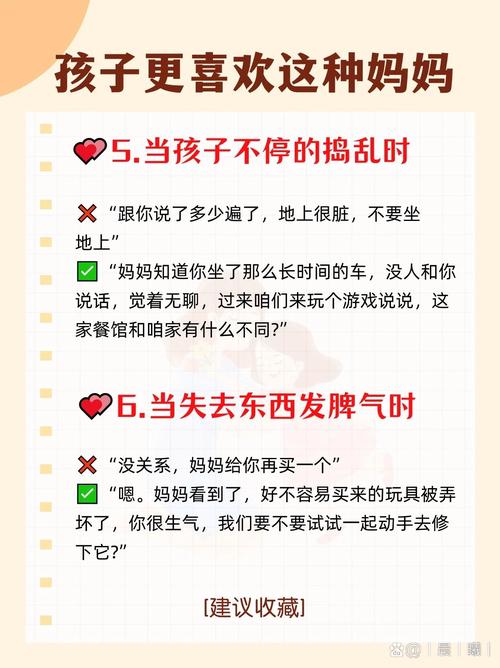

典型误区包括:情绪化管教(严厉训斥后因内疚妥协)、补偿心理(用纵容弥补陪伴缺失)、规则模糊(同一行为不同处理标准),比如在商场玩具柜台前,孩子第一次哭闹得到玩具,第二次被训斥但最终妥协,这种反复无常的教育方式,会让孩子将母亲的指令视为可协商的"备选项"。

重建权威的实践路径

-

规则体系的具象化建设 建议采用"家庭宪法"可视化方案:将作息时间、电子设备使用、责任分工等制成图表张贴,某小学教师的实践表明,采用"红绿灯"标识规则(红灯禁止、黄灯警示、绿灯许可),能使规则认知度提升63%,关键在于全家人共同制定并遵守,避免将母亲置于"执法者"的孤立位置。

-

非暴力沟通的权威塑造 当10岁女儿小雨拒绝练琴时,李女士没有重复"必须练够1小时"的指令,而是说:"妈妈注意到这周有三天的练习时间没达到约定,我们可以一起看看问题出在哪里吗?"这种"观察+感受+需求"的表达方式,既维护了规则严肃性,又避免了权力对抗。

-

家庭角色的战略分工 建议建立"教育合伙人"机制:父亲要成为规则维护的协同者,而不是旁观者,当孩子试探母亲底线时,父亲需要及时强化:"妈妈说的就是我们的家规。"祖辈则应退居二线,避免成为规则破坏的"后门"。

-

自我成长的持续赋能 参加某母亲成长营的王女士分享:通过系统学习儿童发展心理学,她开始理解7岁儿子的"权力试探期"行为本质,当孩子再次故意拖延作业时,她平静地说:"离截止时间还有20分钟,你可以自主决定完成方式。"这种从容源于认知升级带来的底气。

权威与爱的平衡艺术 真正的教育权威源自"温柔而坚定"的立场,就像园丁修剪树木:既需要锋利的剪刀(规则),又需要滋养的雨水(关爱),北京某重点小学的跟踪调查显示,在权威与关爱平衡的家庭中成长的学生,其情绪管理能力和目标达成率分别高出平均值28%和35%。

建立权威的过程本质上是帮助孩子构建心理安全边界,当母亲能够稳定地守住底线,孩子获得的不是压迫感,而是可预期的安全感,这种安全感将转化为内在自律能力,成为其终身发展的基石。

重塑母亲权威不是权力争夺,而是教育智慧的升级,它需要我们打破"严厉=权威"的认知误区,在持续学习中找到适合自己家庭的教养节奏,当母亲能够从容地说"这是我们的约定",而不是声嘶力竭地重复命令时,教育的真正力量才开始显现,这个过程或许充满挑战,但正是这些日常的坚持,终将铸就孩子走向未来的品格基石。