触目惊心的现状与教育者的困惑

2023年中国互联网络信息中心的数据显示,12-14岁青少年日均使用手机时长突破4.2小时,其中超过67%的初中生存在课堂期间偷玩手机的行为,某重点中学班主任张老师讲述的真实案例令人警醒:14岁的小宇在连续三个月熬夜玩游戏后,成绩从年级前50名滑落到300名开外,家长没收手机后甚至出现绝食抗议。

这种场景正在无数家庭重复上演,当传统教育手段失效,家长在"放任不管"和"暴力戒断"之间陷入两难,我们需要清醒认识到,手机依赖不是简单的自控力问题,而是涉及青少年心理发展、家庭教育方式、社会环境影响的系统性难题。

表层行为背后的三层心理动因

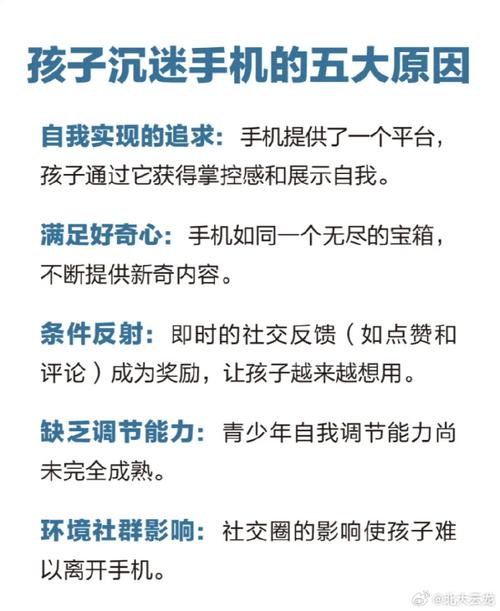

第一层:多巴胺陷阱 青少年大脑前额叶皮层尚未发育成熟,面对即时反馈的手机游戏、短视频,其产生的多巴胺刺激是学习成就感的200倍(牛津大学神经学研究中心,2022),这种生理层面的成瘾机制,使得孩子如同陷入糖瘾般难以自拔。

第二层:社交认同焦虑 在某初中匿名调查中,82%的学生表示"不玩流行游戏会被同学孤立",虚拟社交中的点赞、段位、皮肤等符号,已成为Z世代构建社交身份的重要资本,当现实社交受挫时,手机世界自然成为避风港。

第三层:家庭关系代偿 教育心理学教授李敏的追踪研究发现,手机沉迷严重的青少年中,68%的家庭存在"情感交流真空",当父母把教育简化为物质满足和成绩要求,孩子只能转向虚拟世界寻求情感寄托。

突破困局的六步解决方案

第一步:建立非对抗性规则 与其全面禁止,不如制定《家庭数字公约》。

- 设立"无手机时段"(19:00-20:30学习时间)

- 划定"设备充电区"(客厅固定位置)

- 实施"任务解锁制"(完成作业可兑换30分钟娱乐)

案例示范: 杭州王女士家庭采用"阶梯式管理",将手机使用时间与周考核分挂钩,基础分30分(按时作息+10分,家务劳动+5分),累积满50分可兑换周末2小时自由使用时间,实施三个月后孩子自主管理能力显著提升。

第二步:创造替代性心流体验 根据霍华德·加德纳多元智能理论,为孩子量身定制现实成就体系:

- 空间智能突出者:组织模型拼装比赛

- 人际智能优势者:策划社区公益活动

- 语言智能优异者:创建家庭读书会

科学支撑: 美国心理学会研究表明,当现实活动产生的内啡肽达到手机娱乐多巴胺水平的60%,青少年转移注意力的成功率提升3倍。

第三步:构建家庭沉浸场景 设计"20分钟黄金互动时段",

- 周二厨艺日:共同完成创意料理

- 周四探索日:家庭版科学小实验

- 周末挑战日:户外定向越野活动

关键技巧: 采用"三分钟启动法":用孩子感兴趣的话题切入,逐步延长互动时长,切忌将活动变成变相说教。

第四步:实施有限放权策略 借鉴企业OKR管理法,与孩子共同制定季度目标:

- 目标O(Objective):提升物理成绩至班级前15名

- 关键结果KR(Key Results):

- 每周完成3次错题整理

- 每月自主设计1个实验方案

- 建立学习小组担任学科组长

达成阶段目标后,给予设备管理权限的渐进式开放。

第五步:重塑沟通话语体系 将"你怎么又在玩手机"转化为:

- "最近这款游戏哪些设定特别吸引你?"

- "如果设计防沉迷系统,你会增加什么功能?"

- "你期待爸爸妈妈在哪些方面做得更好?"

沟通心理学应用: 运用"三明治反馈法":肯定(你最近作业效率提高了)→建议(如果睡前少看半小时直播)→鼓励(相信你能更好安排时间)。

第六步:启动专业干预机制 当出现以下信号时需寻求专业帮助:

- 连续1周睡眠不足5小时

- 出现躯体化症状(头痛、手抖)

- 拒绝基本社交超过15天

优先选择具有CBT(认知行为疗法)资质的心理咨询师,配合家庭治疗同步进行。

家长必修的三大认知升级

-

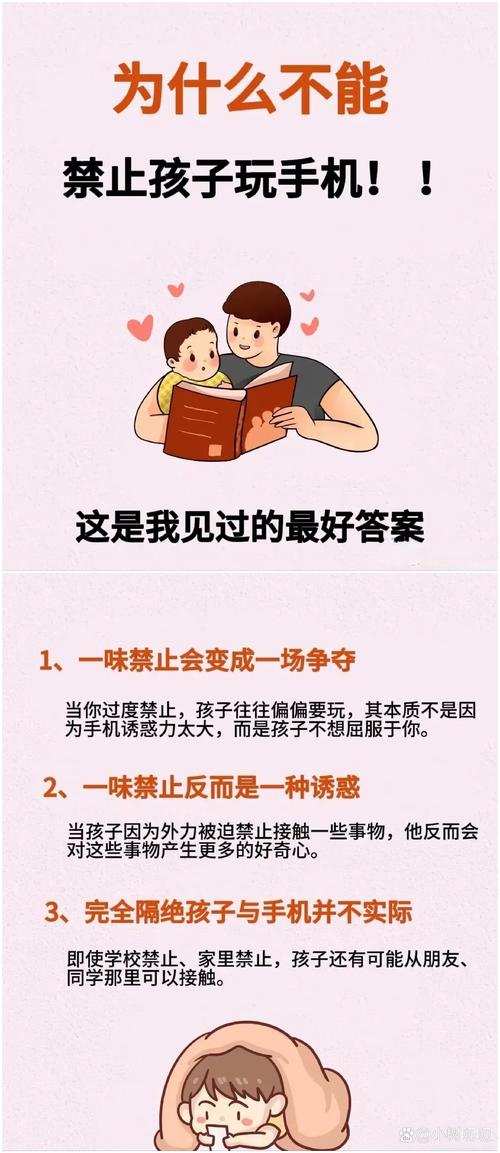

破除全能控制幻想 理解"绝对禁止"必然引发"报复性使用",重点培养孩子的数字素养而非简单隔绝。

-

完成角色转换 从"监管者"转变为"成长教练",聚焦目标管理而非行为控制。

-

构建情感账户 每天15分钟"纯净陪伴"(不带任何教育目的),累计足够的情感资本才能在冲突时刻发挥作用。